【FLSG】ニュースレター「Weekly Report 4/15号」

米消費者センチメント悪化でNYダウ大幅安

12日のNY株式市場は大幅安となった。NY ダウは475ドル安、1.24%の下落。ナスダックは1.62%、S&P500は1.46%の下落だった。その要因は、4月初旬における米消費者のセンチメントは、市場の予想以上に悪化し、一方でインフレ期待は上昇し、消費者の物価高への不満が浮き彫りとなった。

4月の米ミシガン大学消費者マインド指数(速報値)は77.9。前月の79.4から低下。1年先のインフレ期待は3.1%-今年最高。前月(2.9%)から上昇、消費者のセンチメントは予想以上に悪化とみられる。

また地政学リスクも株価を圧迫、イランのイスラエルへの報復攻撃が迫っているとの見方が強まり、インフレや地政学リスクを巡る懸念も投資家心理の悪化につながったようだ。週明けの東京市場はどうやら大幅安で始まりそうだ。

米連携強化、米従属色強まる

日本政府は岸田訪米を”国賓待遇”と宣伝しているが、ホワイトハウスの表現はワンランク下の”公賓”のようだ。空港で出迎えたのが、日本見下し発言で批判されているエマニュエル駐日大使だった。

共同声明の柱は日米安保連携。首脳会談では出て来なかったが、背後に日本の憲法改正問題がある。年初に、岸田首相は「私の任期中に憲法改正」と発言した。

9月の総裁選までには、とても無理と国内は冷ややかだが、今回の米軍と自衛隊の一体化、自衛隊が台湾、フィリピンまで出張る可能性が高まったことを見ると、憲法改正は必須。不沈空母と言われる馬毛島基地建設は27年完成予定。日米共同運用の代表的基地になると見られ、それまでがタイムスケジュール化される。27年は台湾有事危機の焦点の年。昨年6月にLGBT法があっと言う間に成立したことから見ると、憲法改正でも同様の事は起こり得る。

このところ岸田再選の対抗軸と見られる勢力が次々と消えている。12月から始まった安倍派、二階派潰し、小池都知事の没落などだ。偶然とか、時代の流れとか言うには出来過ぎ感があり、米国に近いとされる日本の検察の動きなどから類推すると、バイデン政権が手を貸しているのではないかと疑いたくなる。親中・反原発代表の河野太郎氏も没落しているのは、世代交代も回避しようと言う動きなのか、その主張が邪魔なのか、基盤を固めるとされる6月総選挙シナリオが生きているか、当面の注目点となる。

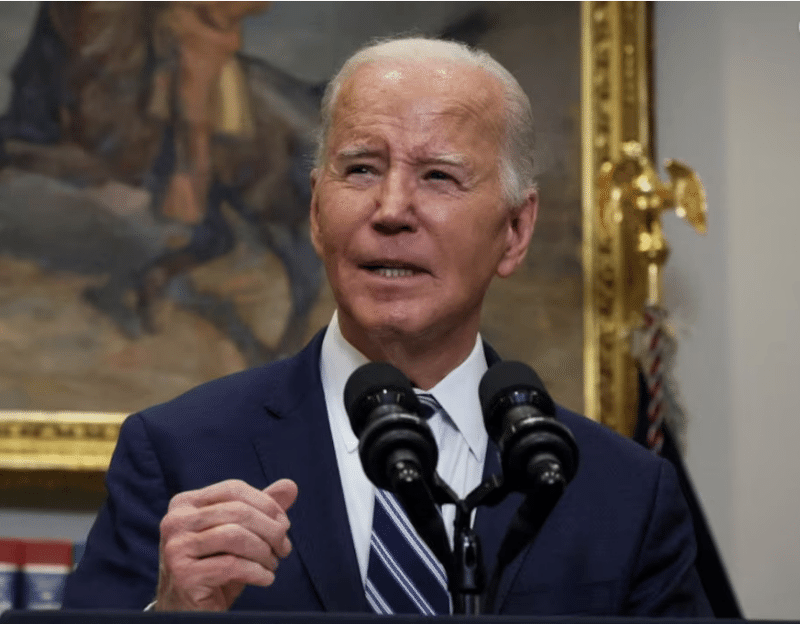

バイデン大統領も再選・続投に意欲満々。約200人の晩餐会に、アップル・クック氏、アマゾン・ベゾス氏、孫正義氏(変わり身は早い)などが招かれた。IT業界と言うか、AI業界と言うか、産業界をバックに付けようと言うところか。11日の米株でアマゾン株が3年ぶりに高値を更新したのが印象的。

日米連携では、懸案の原発の話は出なかったが、核融合の共同開発を謳った。米GE開発のBWR(沸騰水型炉)は米国としても悩ましいところと思われ、何等かの動きがあってもおかしくない(ただし、日本側の日立、東芝も消極的かも知れない)。テキサス新幹線はJR東海と報じられた。この先には通信インフラの共同化(NTTのIOWN、グーグルの日米光ケーブルにKDDIが参加)などが控えている可能性がある。

米経済の弱点は、製造業とインフラと見られている。日本が得意とする分野で、日本企業の対米進出が一段と活発化する公算がある。良いか悪いかは別にして、ウォール街の日本展開強化、AI・半導体共同開発、データセンターなどの中国(香港)からのシフトなどが進められるものと考えられる。

米CPI3ヵ月連続上振れ、米金利上昇、円安加速

”岸田首相訪米中は為替介入は出来ないのではないか”と囁かれていたが、キッカケとなった10日発表の米CPI上振れが出て、一気にドル円は153円台に突入した。円売りはヘッジファンド、介入期待のドル売りは個人投資家(ミセスワタナベ)と言われて来たので、主導権握ったヘッジファンドの動きが目先の変動幅を決めると見られる。オプション攻防は155円との見方がある。大きなフシ目は160円攻防と見られる。一般的には円高への反動が出た時には振れが大きくなる。

背景には岸田政策の方向感の無さがある。「デフレ脱却」と言いつつ「インフレ抑制」も言いながら、生活直結のガソリン税見直しを行わず、電気料金上昇(再エネ賦課金増額含む)容認、森林税や子育て増税を行う。6月衆院解散思惑を吹き飛ばすか注目される。

本来なら円安は「近隣窮乏化策」で日本経済メリットも多いが、それは言わない。一番儲けているのは財務省と言われ、外為特会の含み益は円安で40兆円を突破していると言われる。神田財務官筆頭の介入警告だけでは止められないのは必然だった。

問題の米3月CPIは前年同月比+3.5%、市場予想の+3.4%、2月の+3.2%を上回った。食品とエネルギー除くコア指数は同+3.8%、2月比横ばい。インフレ沈静化期待の市場予想を上回るのは3ヵ月連続。これを受け、「6月利下げ開始期待」は吹っ飛び、米GSの「利下げ開始は7月」は穏健な方で、9月にズレ込み年内見送り説などが乱舞している(市場の利下げ確率は6月17%、9月66%)。米国債2年物利回りは4.971%,10年債は4.548%に撥ね上がった。遠い目線では、金利低下には景気減速が必要との見方になり、景況感の急悪化警戒スタンスになる。

物価圧力の中心は引き続きガソリンと住居費の上昇。背景となる原油相場はCPI 発表があった10日のWTI原油価格は86.21ドル/バレル、北海ブレント90.48ドル/バレル。それ程跳ね上がった訳ではないが、イランの強硬姿勢(ハメネイ師強硬発言、テヘラン上空飛行禁止、ホルムズ海峡封鎖に言及など)、ハマス最高幹部の息子3人、空爆で死亡、WTOが紅海の船舶通貨量半減報告、ロシアの産油地で豪雨被害などの材料が並んだ。不安定な動きが続くと見られる。

ただ、米GSは「エネルギー株と日本株に妙味」、シティGは「日本株オーバーウェイトに引き上げ」。米株より相対的に日本株は底堅い動きになると見られる。

日米首脳会談、ハイテク傾斜の動き、目玉はテキサス新幹線?

このところ「バイデン支持率上昇」が伝えられる。先般のブルームバーグに続き、9日はロイター/イプソスが「バイデン氏リード4ポイントに拡大(3月調査1ポイントリード)」との世論調査を発表した。バイデン41:トランプ37:未定22。全米調査としているが、人口の多いカリフォルニア、NYの数が多いと、民主党有利になり、代議員制度の大統領選には直結しない可能性がある。

「バイデンを復活」は足元の景気動向が底堅いためと見られている。健康問題の報道も減少している。過去、政権交代が起こった年は、08年がリーマン・ショック、16年がチャイナショックの影響、20年はコロナ混乱で、経済変調が起こっていた。バイデン政権としては、ウクライナ・ロシア戦争、中東危機、中国情勢などが米(世界)経済混乱に至らない様、封じ込めることが主眼と思われる。インフレ沈静→米金利低下期待が根強いのも、その観点から頷ける。

日米首脳会談では岸田政権は既に”バイデン追従”政権と見られており、防衛費拡大、LGBT法、日韓強引和解、ウクライナ支援など、岸田政策は”バイデンに引き回されている”との見方もある。岸田首相は最初の会合となったビジネス円卓会議(米商工会議所主催)で、ラピダス(IBMと提携を取り上げ、次世代半導体での日米協力拡大を謳った。前日に米商務省は台湾TSMCに66億ドル補助を発表し、先端半導体分野では日米台連携で進展している。AI開発も同様で、マイクロソフトは2年間で29億ドルの対日投資を発表した。柱は、アマゾンなどと同様、大規模データセンター建設。

もう一つの柱は米軍体制の見直しで、日本に応分の負担を指せること見られる。御節介大使・エマニュエル駐日大使が「在日米軍司令部体制の変革」と発言しており、未だ朝鮮半島有事に備える体制から対中国に大きく改革するものと見られる。その一環で、米日比の首脳会談が行われた。

日本の先端技術への期待が込められており、米英豪3か国の安全保障の枠組みであるAUKUS(オーカス)も8日の共同声明で「先端技術分野を巡り、日本との協力を検討する」との声明を出した。

ロボット技術、サイバー・電子戦などでの期待が高いと言う。日本株見直しの一因になるかも知れない(具体的には触れていないが、レールガン、レーザー兵器なども考えられる)。

首脳会談後の声明で「テキサス新幹線(ダラス~ヒューストン)計画」が盛り込まれると事前にロイターは伝えた。総延長380km、車で3時間半を90分で結ぶ。総工費250-300億ドルでそれ程大きくないが、カリフォルニア、フロリダで頓挫してきた高速鉄道が米国に上陸するか注目される。アムトラック(全米鉄道旅客公社)が主導。

方向感なくノーランディング懸念も

モルガン・スタンレーによると、市場は「ソフトランディング(軟着陸、金利低下と緩やかな経済成長)」シナリオから、「ノーランディング(無着陸、金利高止まりも経済成長は堅調持続)」を織り込み始めていると言う。「幅広い銘柄の上昇は景気循環セクターが牽引」とし、「株式市場はより良好な成長環境に対応し始めている」とした。

言い換えれば「AI人気が一巡、牽引役が見当たらなくなっている」と言うことであろうか。米国は指標ベースのPER(株価収益率)は20倍を超えており、やや割高感があり、出遅れ割安銘柄の物色に流れやすいと言うことであろう。8日NY証券取引所合算出来高は95億株、直近20営業日平均の115.3億株を下回った。

急遽訪中したイエレン財務長官は、結局何をしに行ったのか。EVなどの過剰生産問題が前面に出ているが、本命らしきニュースが出た。「米中が金融安定を巡る問題で協力を深めている」と表明した。大手銀行の破綻に対処する演習を最近実施したのに続き、金融ショックの模擬演習をさらに予定していると言う。対応しているのは中国人民銀行で、李強首相以下、政府に対応力はないと見られる。

その一環か、中国建設銀行が不動産開発会社・世茂集団の清算申し立てを行った。22年7月に10億ドルのオフショア債の元利払いが出来ず、総額117億ドルのオフショア債がデフォルト状態にあった。清算状態になったのは、中国恒大、碧桂園に続き3社目。ルールが無いので展開は予想できないが、究極は銀行損失に繋がるものと見られる。

蛇足だが、イエレン財務長官は対ロ支援にも警告を出した。中国側は8日ラブロフ露外相を招き、王毅外相等が反米スタンスを取っているものと見られる。習主席の二枚舌なのか無能なのかは不明。

■レポート著者 プロフィール

氏名:太田光則

早稲田大学卒業後、ジュネーブ大学経済社会学部にてマクロ経済を専攻。

帰国後、和光証券(現みずほ証券)国際部入社。

スイス(ジュネーブ、チューリッヒ)、ロンドン、バーレーンにて一貫して海外の 機関投資家を担当。

現在、通信制大学にて「個人の資産運用」についての非常勤講師を務める。証券経済学会会員。

一般社団法人FLSG

■■■ 公式LINE ■■■

https://em-tr811.com/L17976/c622/23771

■■■ Instagram ■■■

https://em-tr811.com/L17976/c622/33771

■■■ TikTok ■■■

https://em-tr811.com/L17976/c622/43771

■■■ X(旧Twitter) ■■■

https://em-tr811.com/L17976/c622/63771