込めたるは祈りにあらず

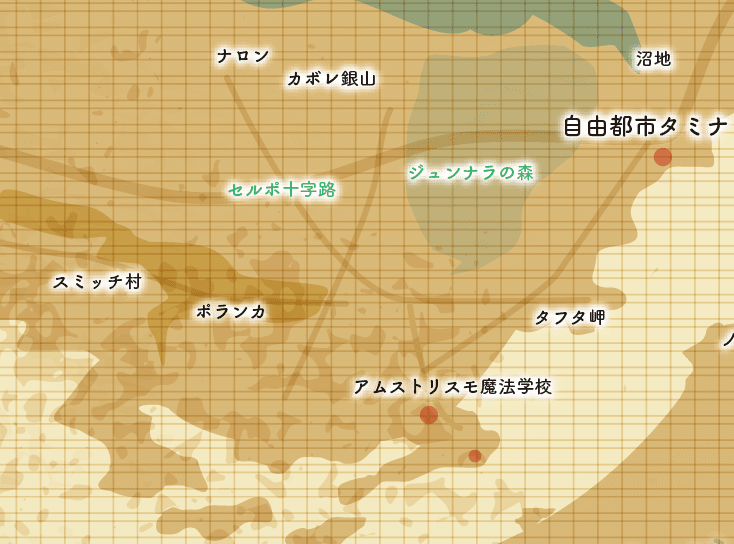

ハースハートン大陸南、

ポランカの街から続く山脈沿い、

西の峰の麓にスミッチ村は位置する

ベラゴアルドのどの村でも同じように、貧しく閉鎖的ではあるが、

同じように争いは少なく、人々は良識を持ち、穏やかに暮らしている。

込めたるは祈りにあらず |一|

違い子たちの家

モニーンが死者の国へと旅立つと、イーゴーの人柄はすっかり変わってしまった。

しかしそれはほんの切欠に過ぎなかった。新たな世話役として孤児院を訪れるようになった咒師、主たる原因はその老婆にあった。

老婆に名はなかった。いや、あるにはあるのだろうが、各地で多くの咒師がそう呼ばれるように、婆の名は同じく、婆であった。

レモロは他の子らよりもほんの少し年上で、そのぶん賢くもあった。しかしそんな年の差など、イーゴーにより内側から窓に取り付けられた鉄格子に、当て所もない不信感を抱く程度のものであった。

「屍鬼どもから、あんたらを守るためだに」

幼な子の率直な問いかけには、無口な下男の代わりに老婆が答えた。ひどく濁声で舌足らずの古い西部訛りは、皆を余計に怖がらせた。

だがレモロだけは、婆の言い分を心頼みにするのだ。なぜなら実際、白鵜の今時にはひどく屍鬼の発生する藪が近くにあり、朱鷺も雪が溶ける中頃までは外出さえ禁止されてもいたからだ。

子どもたちは皆グールーを恐れていた。時折薮から顔を出すその魔物の、額へ向け一本角のように反り上がった鼻。それを隔て、両側小粒に輝く赤目に威竦まれてしまう子も少なくはなかった。もちろん古くからこの辺りにも施された守印石がある限り、そんな低俗な魔物どもは生半、人間の領域に入り込めたりはしないのだが。

それでも、誰かしらが自ら近寄ってしまう事例もあった。つまりあの、ひどく痩せた姿をうっかり見間違えてしまうのだ。藪の中で自分たちと背丈の変わらぬ誰かが座っていると思い込む。物陰で幾人かが寄り合い、内緒で楽しい遊戯に笑っていると勘違いしてしまう。そうなると、子どもらは皆、好奇心に抗うことが出来ず、無防備にも近寄ってしまうのだ。

危機を救ってくれるのは、いつでもイーゴーであった。粗野で無口で薄情に見える男であるが、悲鳴を聞きつければ誰よりも素早かった。直ちに子どもらの元へ駆けつけ、鍬や鉈や木槌、その都度、振るう得物は違えど、決まって魔物を潰し、切り裂き、貫いてくれるのだった。

そんなイーゴーが自分たちに関心を示さなくなったのを一番に察知し、不安に怯えていたのが、他でもないレモロであった。だから彼は、鉄格子についての婆の言い分には、むしろ安心さえしていた。屋敷に居れば、恐ろしい魔物は入ってこないのだと信じたかった。優しく皆に慕われていた女主人を失くし、下男も変わってしまった今、そのどことも知れず現れた老婆のことを、自分らを守護してくれる新たな庇護者なのだと、彼は信じたかったのだ。

◇

食前の祈りが今までとはまるで違う不気味な言葉に変容しても、レモロは老婆に従い率先して復唱した。小さい子らもそれに従った。皆レモロをそれなりに慕いもしていたので、さして疑う様子はなかった。

そんなことよりも、食卓を囲んだ子らは皆、眼前のスープの匂いに気を取られていた。

そう。子どもたちの関心事は日々の食事だけであった。好奇心に駆られ無碍に外へ出歩くことはせず、湯浴みさえしない生活。匂う身体も気にせず、皮膚に噛み付いたシラミでさえ口に含むような子ばかりであった。

それというのも、そこが“違い子”ばかり引き取られる施設であったからだ。

違い子とは、つまり何かしらが欠損している子ども。中にはこの土地でグールーに齧られ不具となる子もいたが、頭の中身か身体の一部か、いづれにしろ大概は生まれた側から足りず、親にも、村にも捨てられた子たちばかりが集められているのであった。

レモロを除いては。

だから彼は、ある意味では初めから王様であった。彼は物心ついた頃から優越感と奢りを持って、他の子らに接していた。

かつては、そうして居丈高に振る舞おうものなら、いつでもモニーンにたしなめられたものだ。彼女は分け隔てなく、他の子らと同じふうにレモロを穏やかに悟し、「常に謙虚であれ」最後に決まってそう締め括った。

もちろんレモロは言いつけを順守した。心中で面白く感じていないことも黙ってこなし、下の子たちの面倒もよく見、地母神への祈りも欠かすことはなかった。

しかしその素行の実情はイーゴーに向いていた。グールーを追っ払うことのできるイーゴーは、この孤児院の力そのものであった。確かにモニーンこそが全てを決めていたが、皆がそれに従順でいるのは、彼女の背後に、いつでもその大男が佇んでいるからであった。

「アーミラルダになぞ、祈る必要はにぁ」

ある日、咒婆はそう告げた。食卓を囲み、妙な祈りを強要しはじめた最初の日だ。それを聞いた子どもらの視線は、一斉に、端に座るイーゴーに向けられた。

しばらく待つと、イーゴーは誰にも視線を合わさずに立ち上がり、暖炉の上の地母神像を手に取った。次に彼は、それを火に投げ込みに唾を吐きかけた。

つまりはその日から、レモロが謙虚でいる理由はなくなった。

─ 続く ─

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?