一般教養として、経済学の基礎に触れよう!

こんにちは、noteを読んでいただきありがとうございます。

今回お話しするテーマは「経済学」についてです。

まあ、経済学は様々な人が膨大な理論や概念のお話をするので、それらを網羅するのは容易ではありません。てか、無理です(笑)

ここでは経済学をきちんと学んだことがない方にも理解できるように、分かりやすく説明していきたいと思います。今まで経済学の勉強をしたことがない方にも「へ〜そうなんだ。ちょっと勉強してみよう(・・!)」という気持ちになっていただければ幸いです。

今回のnoteでは、一般教養レベルでみなさんが知っておけば、ちょっぴり役に立つものを3つご紹介したいと思います( ´ ▽ ` )ノ

・市場の基本概念(需要と供給)

・人々が選択/行動するときに関わる考え方(機会費用と機会損失)

・貿易の基本的な考え方(絶対優位と比較優位)

【市場】需要と供給

市場は、私たちの生活に大きく影響を与える存在です。というか、無人島で自給自足の暮らしをしない限り、何かしらの社会ネットワークの中で生きているわけですから、そこには必ず市場が存在します。

市場とは、取引が行われている場をさします。

マンガAが欲しい人がマンガAを出版している会社A’にお金を渡すことで、取引が成立します。現代社会では「お金」を取引の中心に置かれることが多いですね。

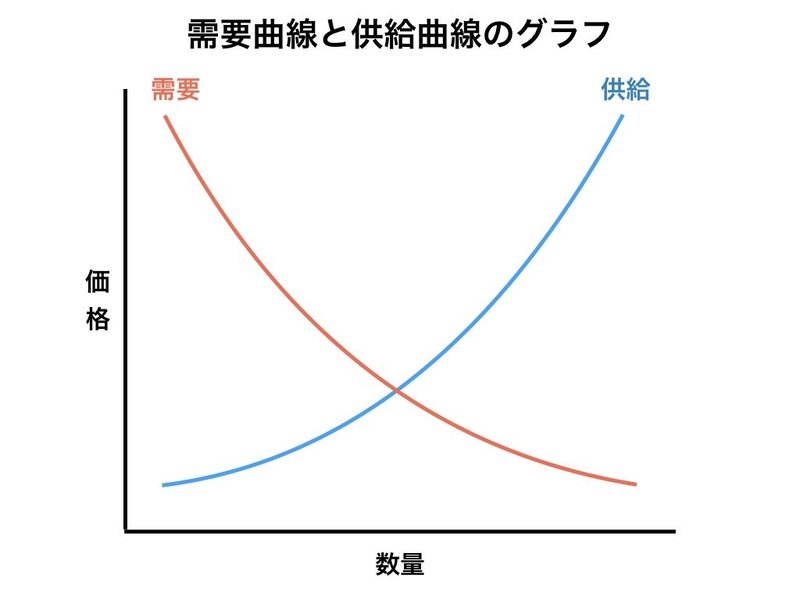

もしかしたら、この図は経済学を知らない人でも見たことがかるかもしれませんね。

私たちが日々生活していくうえで、色々な商品を買います。商品を買う理由をシンプルに考えると「欲しい!」と思うから人は商品を買います。これが図中に赤字で書かれている「需要」です。

「欲しい!」と思う商品を作ったら儲かるわけですから、企業は商品を作ります。商品を作って欲しい人に届けることを、図中の青字で書かれた「供給」と呼びます。世の中の多くの商品・サービスは、この需要と供給のバランスが保たれることで流通しているのです。

供給側は、消費者の需要がどれだけあるのか、それらは日々どのように変化しているのかに注意が必要です。供給するもの自体を改善したり、生産する数量を工夫することで、市場で生き残っていくことができます。

ちなみに、需要と供給の線が交差している点を「均衡点」と呼びます。

【豆知識】需要の価格弾力性:価格の上下によって、需要が大きく変わることを価格弾力性が高いと表現します。弾力があるからです。逆に価格が上下しても、需要にあまり変化が起きないときは、価格弾力性が低いと表現します。例えば、お米や水は価格が上がったら困りますが、多少高いからといって買うのを控えたりはしませんよね。生きていけませんから(笑)これらは価格弾力性が低いといえるでしょう。こうやってみると、インフラ系の業界は生活に欠かせない存在なので、○○の価格自由化!と競争がおきたとしても、それほど需要に変化はないでしょう。

【選択】機会費用と機会損失

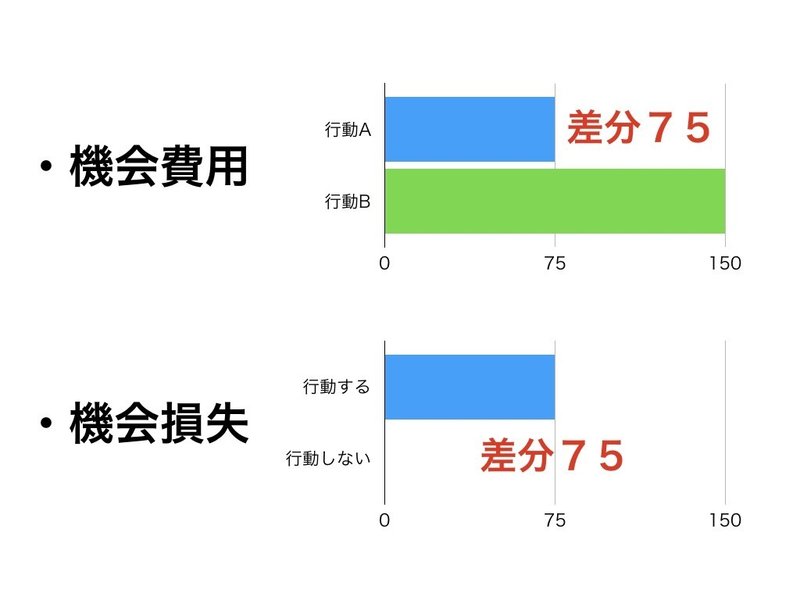

次に、機会費用と機会損失をみていきましょう。2つの言葉はかなり似ていますので、それぞれどんな意味かを言葉と図で表現したいと思います。

機会費用:「とある行動」をとったために、得ることができなくなった最大利益との差分

機会損失:「行動できなかった」ために、得ることができなかった利益

機会損失の視点でみると、色々行動した方が得だ!と感じますね。ただ機会費用の視点でみると、どんな行動を選ぶのか?を考えて選択しないと、最大利益を逃すことになります。また、仮に最大利益を得られたとしても、その時に選択していたら得られたであろう利益は得ることができません。

自分がなにかを選んだとしたら、それは同時になにかを選ばなかったことになります。

私たちは生きていく中で様々な選択が求められますし、会社の経営活動でも、どんな事業をおこなうか、会社のお金や労働力をどこに投資するのか選択が求められます。

物事を選択する判断材料の1つとして、機会を費用と損失という切り口でみてみましょう!

【貿易】比較優位と絶対優位

最後に、貿易の分野で基本的な考え方となる絶対優位と比較優位についてお話します。

絶対優位:相手より優れているもの

比較優位:相手と比べて、比較的優れているもの

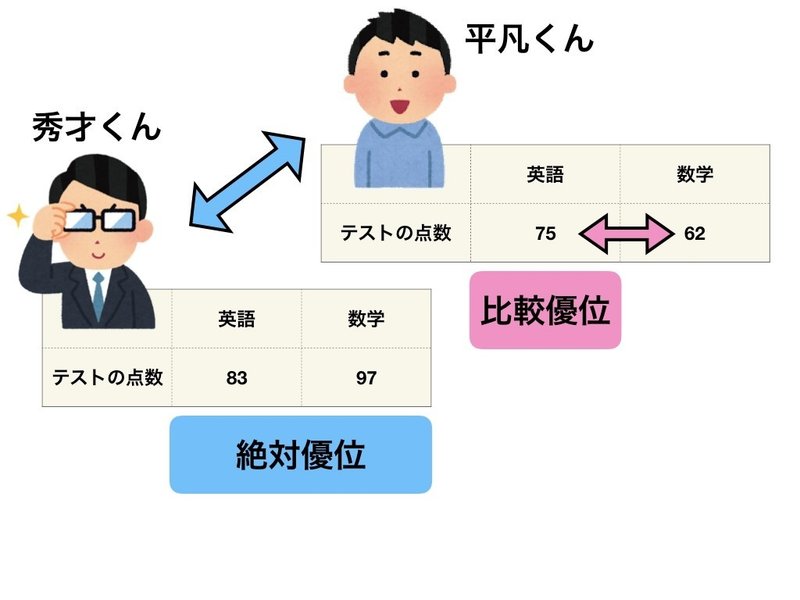

文章だとちょっと分かりづらいので、こちらも図でまとめてみました。

絶対優位は分かりやすいと思います。相手より優れているものなので、そのままですね。

問題は、比較優位です。比較優位とは「相手と比べて、比較的優れているもの」をさします。平凡くんは、秀才くんにテストの点数ではどちらも劣っています。しかし、秀才くんの英語↔︎数学と比べると、平凡くんの英語は数学よりもテストの点数がとれています。これは平凡くんの比較優位性といえるでしょう。

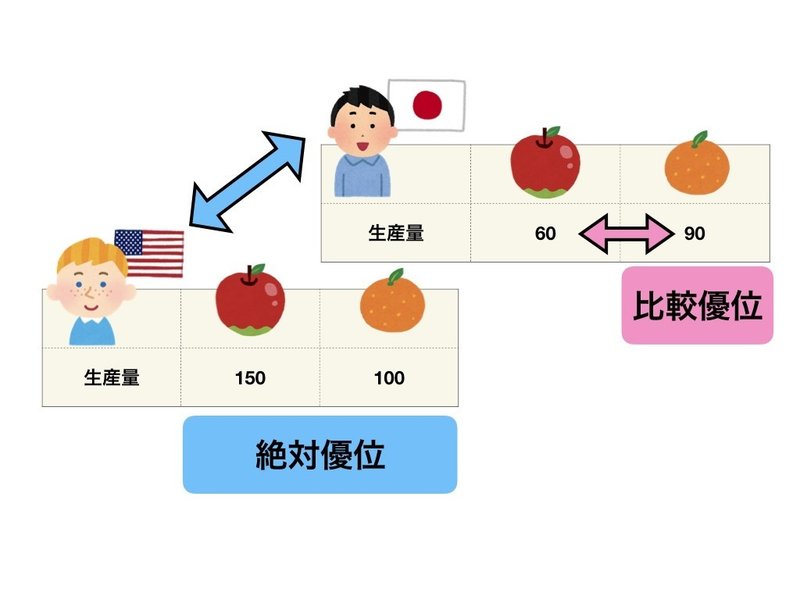

この概念を、貿易や取引に当てはめて考えてみましょう!

アメリカのトム家と日本の佐藤家は、ともに農家です。計算を分かりやすくするために、1ヶ月で生産できる果物の量(kg)を上記に仮定しました。一見すると、どちらもトム家で果物を育てた方がたくさん収穫できそうですね。

それでは、今から①両方がりんごとオレンジをそれぞれ5ヶ月間育てたケース②10ヶ月間、トム家がりんごを育てて、佐藤家がオレンジを育てたケースを比較してみましょう。

①トム家はりんご750kg/オレンジ500kg、佐藤家はりんご300kg/オレンジ450kg→合計りんご1050kg/オレンジ950kg生産できる。

②トム家はりんごは1500kg、佐藤家はオレンジは900kgできる。

比較優位を考慮して、それぞれが優れたものに集中した結果、果物を生産する合計は増えています。りんごの生産も、オレンジの生産もトム家の方が優れていましたが、比較優位を考えれば佐藤家も生産量アップに貢献できるのです!

経済学はマクロ経済学/ミクロ経済学だけでなく、様々な人物が理論や考えを提唱しています。自分が気になるものがあれば、是非本を手にとって勉強してみてくださいね( ´ ▽ ` )ノ

本日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

サポートして頂くと、ノリにのります。