Product Leaders 2022 セッションまとめレポート🥳

昨年も参加させていただいたProduct Leadersですが、今回の2022版にも参加させていただいたので、今回もボランティアとして参加させていただいたので、簡単に感想とまとめを書いてみました👏

Product Leadersは日本CPO協会が主催しているAmazon、Notion、Walt Disney Company、ServiceNow、Pendo、Squareなど、世界的企業でプロダクトをリードする豪華スピーカーから様々なトピックでプロダクト開発について学べるイベントです🥳

今回の豪華なスピーカー👇

早速各セッションを振り返っていきます!長文なので興味のある部分から読んでみてください!

顧客中心のプロダクトリーダーシップ

「私は人類学者です」と人類学のPhDバックグラウンドを持つ彼女のセッションでは、PMにとって重要なスキルである顧客理解を人類学的にアプローチしていたことが印象的でした。インタビューの中で「製品の問題は、人間の問題である」「製品開発における最も困難な問題は、人の問題を解決することである」というように製品開発と社会科学を密に結びつけていました。

というのも彼女自身、プロダクトマネジメントに関心を持ったのは、人自体や人が欲することに興味があり、未来をどう作っていくのかにモチベーションがあるからだそうで、大規模なプロダクト開発に携わってきたこれまでのキャリア中で人類学の知識を最大限活かしてきたようです。

そのマインドはチーム編成にも現れていて、彼女が3人のPMがいるチームを作るとしたら、 1人目は、エンジニアリングバックグラウンド 。2人目は、ビジネスバックグラウンド。 3人目は、社会科学、メンタルモデルバックグラウンドの人を採用するようです。PMスキル領域はビジネス/エンジニアリング/デザインの三つで語られることが多いですが、デザインを社会科学という観点で見ていることが分かりますね。

そんなさまざまなバックグラウンドが求められるプロダクトマネジメントというロールですが、PMに必要な共通要素は学習することです。そんな中、彼女がPMとして高めるべきことを2つ挙げていました。

1. 専門的な能力の向上

PMの求められる役割とスキルは多様化するため、特定分野を深ぼることが難しくなりがちです。しかし、Mind the ProductなどのPM関連のカンファレンスに参加して自分の得意な領域のスキルを高めることが重要だと話していました。(今回のProduct Leadersもそうですね👍)毎年1,2回そうしたカンファレンスに参加することを推奨していたので、皆さんもProduct Leadersの他にも参加してみてはいかがでしょうか?

2. 個人的な成長

次に、自分の組織の中で尊敬するプロダクトリーダーを見つけ、彼らと話すことです。PMは自身で意思決定し、エンジニアなどのステークホルダーを動かす必要があります。そのためには「自分の取り組んでいる重要なこと、その価値観に共感している人」を見つけて支えてもらうことが重要だと話していました。確かにこれは私も感じることで、尊敬できるPMとの会話からふと学ぶこともあるし、背中を押してもらうこともあります。

Amazonと日本市場 ~ ハードとソフトを融合したAlexa開発

Amazonの日本における製品開発責任者として、グローバル製品Alexaを日本でどう成長させるのかにフォーカスしている彼の話は、僕も外資系企業で日本のプロダクトチームに属している身として、単に言語のローカライズだけでなく、どのように日本の顧客に価値を届けるのか?という視点が学べるセッションでした。

日本に製品チームがある理由は、お客様のニーズから逆算して製品価値を作るために、お客様のニーズを捉えるためにお客様に近いところでニーズや課題の把握に取り組むためだそう。Alexaという音声認識製品に取り組んでいるため、もちろんひらがな、カタカナ、漢字などの種類や同音異義語など日本語特有の複雑さもある。しかし、単に製品機能がワークするか、UIやドキュメントがローカライズされているかだけでなく、家の広さ、家具の配置、製品を置く場所など、顧客が製品を活用する文化や環境の違いに基づいて、必要な機能や性能を持った製品を届けることまでしていることに驚きました。

Alexaのチームはグローバル組織で、世界各地にチームが散らばってバーチャルチームで製品開発をし、顧客に価値を提供している。そんな中、向き合っている地域も違えば、優先順位のつけ方も変わるが、お客様中心に影響とコストの兼ね合いを見極めて優先順位をつけているそう。例えば、リージョンを超えてどのくらいの顧客にインパクトがあり、コストがかかるのかをしっかり分析する。この考え方は、Salesforceも同じでそれを定量的に判断するVoCの仕組みが整っていることは重要だと感じました。

グローバルで多様性のあるPMチームに求める人材としてAlanさんはAmazon流のリーダーシッププリンシプルの中でも以下の4つ👇

Customer Obsession

お客様中心であること。お客様のことを理解し問題を把握し、常に「なぜ」かをお客様に聞ける気持ちを持った人でなければならない。Learn and Be Curious

学習意欲が高く、好奇心旺盛であること。「なぜ」という言葉はプロダクトマネージャーにとって重要なキーワードであり、この質問をする上で好奇心というものが原動力にもなりうる。Ownership

当事者意識。PMは自分が担当する機能に問題が発生すれば自分の責任になる。プロダクト、顧客に当事者として向き合うこと。Communication

巨大なグローバルチームから信頼を得るためのコミュニケーション能力。意見の相違があっても正しい情報を表面化させ、各チームの考え方を検討し、どの道に進むべきか迅速に意思決定をする。

これらの素養は各セッションでも触れられていたものばかりですね。

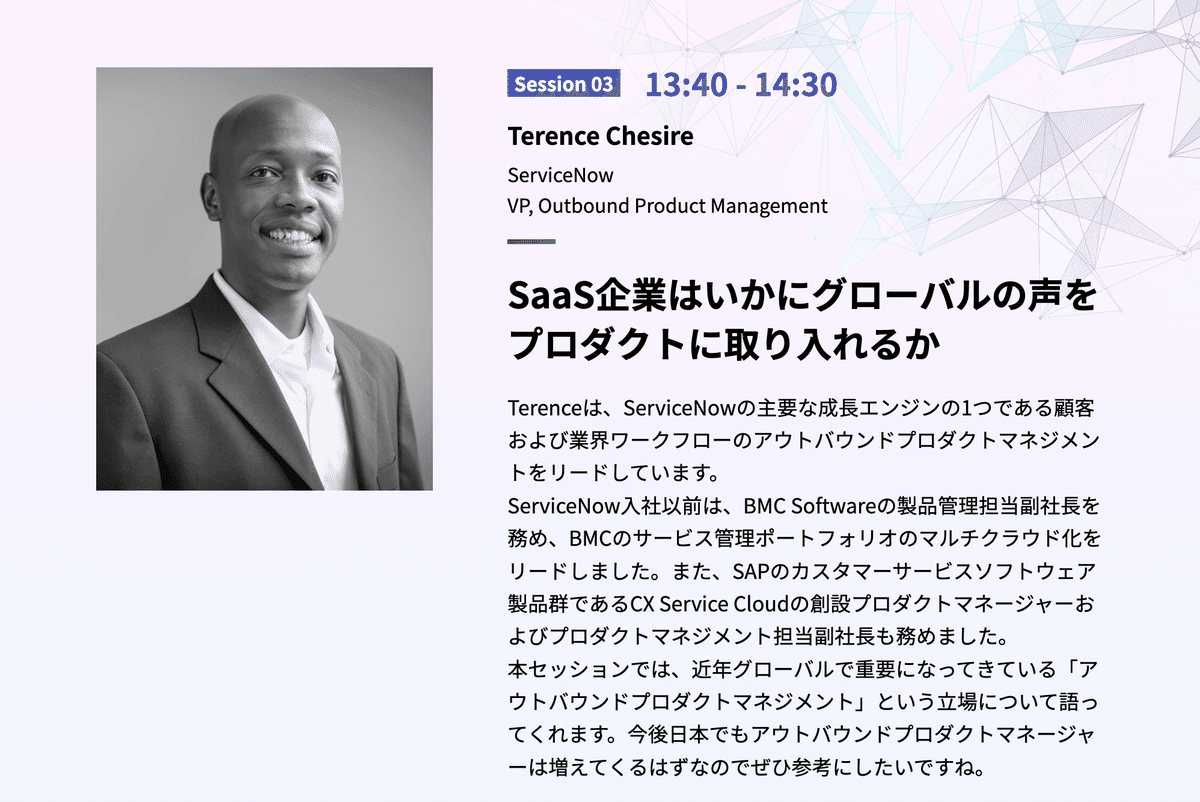

SaaS企業はいかにグローバルの声をプロダクトに取り入れるのか

これも個人的に楽しみにしてたセッションです。Outbound Product Managementの話。Salesforceにも同じロールがあり、日本のPMチームは日本の市場に特化したOutbound PMの役割も一部持っています。

ServiceNow, Salesforce, Googleなどグローバル展開をしていたり、プロダクトの種類や規模が大きい会社には、リージョン顧客との距離が遠くなったり、社内の依存関係の調整やロードマップ作成に時間を取られ、幅広くバランスよく顧客の声を聞くことが難しくなります。そのため、各リージョンごとや特定の製品ポートフォリオごとにユーザーとの接点をもち、フィードバックを集めてプロダクトの成長に貢献するOutbound Product Managerが必要になってきます。

上記の求人や彼のインタビューからもわかるように、単にリージョンという物理的な距離だけでなく、製品が増え複雑化する中で、市場投入までのルート、VoCプロセス、プロダクトアドバイザリーやパイロット/アーリーアダプタープログラムなどアウトバウンドでフィードバックがもたらせられる仕組みを構築することが求められてます。

顧客の要望に対し、社内チーム(Inbound PMチーム)が「構築しない」と決定した機能をパートナーと連携し、APIや特定機能を構築すると言ったことまでしているのに驚きました。私自身も将来的には声を集める、アダプションをあげる活動だけでなく、機能開発にもチャレンジしてみたいですね。

Inbound PMとOutbound PMでロードマップを使い分けており、インバウンドPMはエンジニア部分のロードマップ、アウトバウンドPMは顧客向けのロードマップに注力しているそう。ここからも顧客から製品フィードバックを集めながらアダプションをあげることに注力していることがわかります。

あらゆるサービスと繋がる決済プラットフォームのプロダクト戦略

あらゆる事業が経済に参加できるようにするというミッションをもち、決済のプロダクトからスタートし、給与の支払い、従業員管理、ギフトカードやマーケティングシステムなどを提供しビジネスオーナーのためのエコシステムを構築しています。そのその成長戦略の中で大きな役割を持ったプラットフォームの戦略について学べ、Platform PMとして活動する身としては楽しみなセッションの一つでした。

プラットフォームの役割として、異なるバーティカル領域のニーズを捉え、基礎となる機能をプラットフォームの一部として構築し、バーティカルチームがより早く動けるようにすること。加えて、パートナーや開発者などのサードパーティーがエコシステムを成長させる上でも重要だと話していました。このプラットフォーム上に機能を開発するだけでなく、中に入れ込むというプラットフォームファーストの考え方はSquareとSalesforceの戦略の類似点として紹介もされていた。

相違点として挙げられていたのは最初にアプローチした取引先の規模。Salesforceは大企業の規模を相手にした一方、SquareのメインはSMBだったこと。そのためにも、どのサイズ販売者でも利用できる、すごくシンプルなツールも作ったとのこと。SMBから大手を取引先にするトランジッションの中で行ったプラットフォームの変更として、成長をサポートする基盤となる機能の構築にフォーカスしたこと。

組織編成として、POSやレストランなどビジネスユニットごとにジェネラルマネージャー(GM)をおき、その配下にプロダクトの成功に必要なファンクションを置くというGM編成をとっている。プロダクト、エンジニアリング、デザイン、マーケティングなどがすべてGMにレポートすることで異なる部門感の調整が行われ迅速な意思決定に結びつくそう。

必要なPMスキルとしては、コラボレーション、コミュニケーション、プロセスの適応能力、好奇心、そして特定分野の専門知識。これはPendoやAmazonでのインタビューと共通点がたくさんありますね👀

最後のメッセージの中で、PMにある取り組み続けて決して諦めないという生来の性質があるが、今のPMの仕事にワクワクしない、トライしても幸せにならない時は、他のことを試そう!と言ってました。社内にも様々な環境があるので、無理に一つの場に固執せずに自分の興味があり、ビジネスやキャリアインパクトのある環境を切り開いていこう。と多くのPMの背中を押してくれるメッセージだったのではないでしょうか。

なぜ天才エンジニアがDisneyのプロダクトマネージャーになったのか

「プロダクトで馬鹿げた決定がなされ、それをエンジニアとしてフォローするのに嫌気がさして、自分がPMとして愚かな決断を下す側になりたい」といかにも天才っぷりの発言をしていた彼のインタビューは面白かったです。

Adobeでエンジニアを経験する中で、次のキャリアとしてエンジニアリングマネージャーを選択しなかった理由として、「自分には危機管理など顧客と話をする能力がかけていたので、ソフトスキルに磨きをかけたかった」からで、より多くのステークホルダーと会話が必要なPMに転向しています。その際に手取り足取り教えてくれる人がいなかったことがよかったとも振り返っています。一般的にメンターは強力なサポーターになりうることが多いですが、危機管理や製品への情熱など当事者意識は誰かに教えてもらうことではないですね。

彼は、プロダクト部門がエンジニアリングの仕様レビューをし、エンジニアリングがプロダクト要件のレビューを行うというこの15年間で生まれたレビューの重要性も説いています。「プロダクトマネジメントがなかった頃は、(ビジネスとエンジニアリングが)ある意味一方的な対話だった」そんな組織の中で「なぜこれを構築するのかという点を検討・議論するのがプロダクトマネージャーの役割」と話していたことも印象的でした。何かを構築する前に少し間を置いて考えることが重要であることがわかりました。

PMとエンジニアの比較した時に、海外の給料事情も面白かったですが、PMは成果が出るまでに時間がかかることを挙げていました。PMはなぜ構築するか、エンジニアはどう構築するかというが重要であるため、「何をすべきか」で息詰まることがあり、その答えを出すまでに多くの質問に対する答えを見つけなければならない。ここでも「Why」の重要性が語られていました。

Notionにおけるプロダクトリーダーシップ

Madhu「お客様に価値を届け、お客様の日常の一部になる。」

まさに僕にとって日常の一部になっているNotionのプロダクトリーダーのセッションです。彼は、生物学と数学の学位を取得後、ロースクールに通い、卒業後にコンサル業界に身を置き、IT業界では複数の会社で複数のロールを経験するという多様なバックグラウンドを持っています。そんな彼を突き動かしてきたのも知的好奇心だったようです。彼はPMの仕事を「専門的なスキルではなく、責務を負うこと」と言っており、専門スキルを持ったエンジニア、データサイエンティストをまとめる上で彼の多種多様の経験が現在のCPOというロールで優位に働いているようです。

前回のイベントでNotionのCPOのマイケルさんに話で、”エンジニア100名に対してPMが1人”というNotionのチーム編成に皆さんびっくりしたと思います。PMが少ない中でも、それぞれが自律的に動き顧客に価値を提供していた組織では、PMが「周囲の人材を最大限い活かし、責任者の役割を果たす」「すべてを見渡し、各分野の専門分野のバランスをとる」ことにフォーカスし幅広い視点で動くことでPMの価値を示せたと話していました。PMのいない組織にPMを浸透させた彼の話は多くの企業やチームにとって参考になるのではと感じました。

Notionは消費者は質の高い満足できるプロダクトであることを重視し、中小企業は生産性を重視し、大企業は長く使える強力なツールであることを重要視する。大企業ユーザーが個人ユーザーとして戻ってくるような自然なサイクルを構築しているという話も面白かった。

PMへのアドバイスでは明日から取り入れるものでした👍

シンプルで単純な質問こそが効果を発揮する

PMにとって「なぜその方法でなければならないのか?」「この選択肢はだめなのか?」というWhyの質問を常にし続けることが重要である。フィードバックを求める姿勢を常に持つ

自信満々に見せるのではなく、フィードバックをもとに、"うまくいっていること"と"うまくいっていないこと"を理解し、厳しい意見をもらうことが成長につながる。

さいごに

最後まで読んでくださった方ありがとうございました!

ものすごく情報量も多く密度の濃いイベントでしたが、多くの共通点がありました。個人的な学びを3つ🏆

なぜ作るかを決めるのがPMとよく言われるが、その答えを見つけるためのシンプルで単純なWhyの質問が重要で効果を発揮する。

製品価値を最大化するために専門的なスキルを持った周囲の人材を最大限活かしてバランスをとるためのソフトスキルも重要だが、特定分野の強みを持たなければならない。

顧客、製品、分野に対する好奇心とを持ち、オーナーシップを持って取り組める環境やプロダクトに身を置きチャレンジすることが重要。

アーカイブ動画が出てきたらそのリンクも追加していこうと思います!僕自身はボランティアとして11月のAfter Partyの企画をしているので是非そちらに もご参加ください🥳

CPO協会のTwitterで今後の活動の発信もあるのでぜひフォローいただければと思います!

私もこれからもPM関連の情報発信していくのでよろしくお願いします!

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?