寄生虫の集合住宅?

先日、自分の研究を親戚に説明したのですが、最初の質問が「寄生虫ってどこにいるの?」でした。魚に寄生する生物の寄生場所は、大きく分けて体の表面と内部に分かれています。例えば、外部寄生虫としては、魚の皮膚や鰭に付着する寄生虫や、魚の鰓に寄生する寄生虫などがあります。内部寄生虫としては、魚の消化管、筋肉、内臓などに寄生する寄生虫があります。これらの寄生虫が一度に寄生していることはありません。また、宿主である魚類に悪さをしてやろうというわけでもなく、「ライフスタイルに合わせて寄生している」という側面もあるように思います。今回は、そんなことを感じた論文のお話をします。

マダイの寄生虫

今回紹介する論文は、“Ceratothoa verrucosa (Isopoda: Cymothoidae) Infection in the Buccal Cavity of Red Seabream Caught in Iyo-Nada, Western Japan, with Some Notes on Its Co-infection with Choricotyle elongata (Monogenea: Diclidophoridae)(伊予灘で漁獲されたマダイの口腔に寄生するタイノエの感染とマダイヤツデムシとの重複感染についての考察)”です。第一著者は、『えげつないいきもの図鑑』や、『増補版 寄生蟲図鑑』などの著作のあるサイエンスライターでもある大谷智通氏です。マダイには実に多くの種類の寄生虫が寄生しています。口の中にはタイノエ、エラにはマダイヤツデムシやマダイソウチツムシ、消化器官にはクビナガコウトウチュウなどなど。これ以外にも吸虫や線虫も寄生していますが和名(日本語の名前)はありません。ここまで寄生虫に和名がついているのは珍しいです。マダイがそれだけ身近であり、養殖など水産資源として有用であるからというのも大きいと思います。

登場虫の紹介

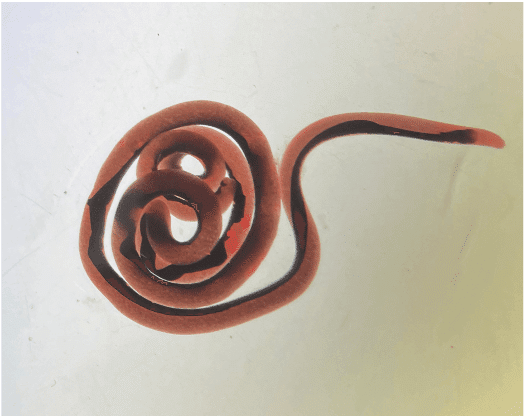

タイノエは、マダイの口の中に寄生する等脚類です。等脚類とは、甲殻類の1種でワラジムシやダイオウグソクムシの仲間になります。必ず雌雄でマダイに寄生しており、体の大きなメスの方が上顎に寄生しています。一方、体の小さいオスは隙間に潜り込むような形で寄生しています。けっこう大きな寄生虫で、寄生されたマダイはさぞかし物も食べ辛いのではないかと思うサイズです。

マダイヤツデムシは、単生類という種類の寄生虫です。単生類は、魚のエラや体表に寄生する外部寄生虫になります。特徴としては、宿主の体にはりつくための吸盤を体の後端に持ちます。単生類は、この吸盤の数やかたちで種類が分かれるのですが、マダイヤツデムシは名前の通り吸盤が8つあります。単生類に過剰に寄生された魚類は、貧血などの病気にかかってしまうため、魚病の原因としての単生類の研究がよくなされます。ただ、マダイヤツデムシはタイノエと一緒に発見された報告の方が多いようです。

論文の見どころは?

2003年から2007年にかけて行われた愛媛県伊予灘で漁獲されたマダイに感染するタイノエについての調査の結果です。この論文のすごいところは、5年間という長期にわたり、4600匹以上のマダイを調査していることです。私の場合(分類学)であれば、目的の生物が得られたら、1回の調査でおしまいです。1回の調査や実験で問題が解決する研究もあれば、長い時間をかけてはじめてわかることもあります。長期間の調査だからこそわかったことの例として、タイノエの感染率がマダイの年齢によって変化していることがあげられます。0歳以上5歳未満が最も高く、12.2%~21.2%で、6歳以上で3.4%と減少し、7歳以上では感染していません。ここから、タイノエがマダイに寄生するのは、マダイが0歳の時で、5年ほどで寿命を迎えることが推測されました。

長期にわたる研究は、タイノエがマダイに与える影響についても明らかにしたことがあります。先述しましたが、タイノエはマダイの口の中に雌雄で寄生しているのですが、かなり窮屈になっています。(論文はフリーでダウンロードできます。写真だけも見てみてください。)これを見て疑問に思うのは、「マダイに悪影響があるのではないか?」ということではないでしょうか。早ければ0歳のころから寄生されているので、やはり頭部の骨が少し変形しているようです。また、寄生された個体の成長も少し遅くなっています。

加えて、タイノエの胸部には単生類のマダイヤツデムシが付着していることがあったようです。しかも、タイノエに感染しているマダイの方が、感染されていないマダイよりも感染率が高くなっています。ここから、タイノエがマダイヤツデムシの感染を促進していることが示唆されています。

論文の意義

研究がされるのはなにかしら必要があるから行われます。タイノエの研究が必要とされるのは、養殖魚への影響が考えられていたからだと思います。というのも、海外ではタイノエの仲間の寄生によって養殖場の魚が大量死した事例があるようです。また、タイノエの寄生でマダイの頭部の形が変わることがこの研究でわかっています。これは、私たちは形が歪んだ食品を嫌う傾向があることと関係あるように思いす。

しかし、伊予灘に生息している野生のマダイは、タイノエに寄生されていることがありますが、伊予灘の南の宇和島の方で養殖されているマダイはほとんど寄生されていません。この理由としては、マダイは施設の中である程度成長してから養殖をはじめるので、タイノエの幼虫が大きくなったマダイの子供に寄生できないためだと考えられています。

私の感想

今回の記事のタイトルを「寄生虫の集合住宅」としたのは、マダイが多くの種類の寄生虫の宿主となっているからというのが理由の1つです。マダイヤツデムシがタイノエと一緒に寄生していることが多いことから、マダイヤツデムシはすでにタイノエに寄生されているマダイに乗っかっているのかもしれません。寄生虫にとっては魚や哺乳類などの宿主はただのハビタット(生息地・居住地)でしかないということがもう一つの理由です。

それと同時に寄生虫も大変だと思いました。寄生虫も自由に宿主に寄生できるわけではありません。タイノエもマダイが0歳の時にしか寄生できず、マダイの口の中の空間が限られていることから、骨を変形させています。決められた環境の中でうまいこと生きていかなければならないのは人も寄生虫も同じなのかもしれません。

【参考文献】

Ohtani, T., Kawamoto, I., Chiba, M., Kurono, N., Matsuoka, S., & Ogawa, K. (2021). Ceratothoa verrucosa (Isopoda: Cymothoidae) Infection in the buccal cavity of red seabream caught in Iyo-Nada, western Japan, with Some notes on its Co-infection with Choricotyle elongata (Monogenea: Diclidophoridae). Fish Pathology, 56(2), 43-52.

大谷氏の著作です。

Twitterでも生物の話をしています。よろしくお願いします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?