家でもできるDNA解析!作製編

ここでは、系統樹の作り方を紹介します。ここの内容だけでは系統樹を作ることはできません。前回と前々回の記事をもとに準備をしておいてください。

系統樹とは

地球に生息する生物は、40億年くらい前に誕生したバクテリア(正確にはアーキア)が共通の祖先とされています。系統樹とは、このバクテリアから現存する生物までの進化の道筋を描いた図のことです。生物の進化の道筋を描くといっても、私たちは何億年も前の絶滅してしまった生物のことは分かりらないので、現存する生物をもとに推定するしかありません。20世紀までは、生物の体の特徴から推定していました。例えば、A,B,C,D,Eの5種類の生物がいたとして、A,Bは羽が体より長く、C,D,Eは羽が体より短いとします。この場合、大昔に5種の共通の生物がいて、その祖先がまずA,Bの共通の祖先と、C,D,Eの共通の祖先の2種類に分かれたと考えます。また、Cの眼が丸く、D,Eの眼が楕円だとすると、C,D,Eの共通の祖先からCが誕生したのちにDとEが現れたと推定します。

現在は、生物の体の設計図であるDNAの塩基配列(他にもアミノ酸配列)を比較して、系統樹を作製します。簡単な理屈をいうと、同種の生物であれば遺伝子の塩基配列は同じです。しかし、2種に分かれてしまうと、いくら共通の祖先から誕生した生物であっても次第に突然変異により塩基配列が異なってきます。つまり、塩基配列が似ているものは近縁種、違いが多いものはかなり昔に別の種になった生物というものです。昔ながらの形態的な特徴で作る系統樹に対して、DNAの塩基配列をもとに作る系統樹は分子系統樹といいます。

作り方

まずは、MEGAをダブルクリックで開きます。

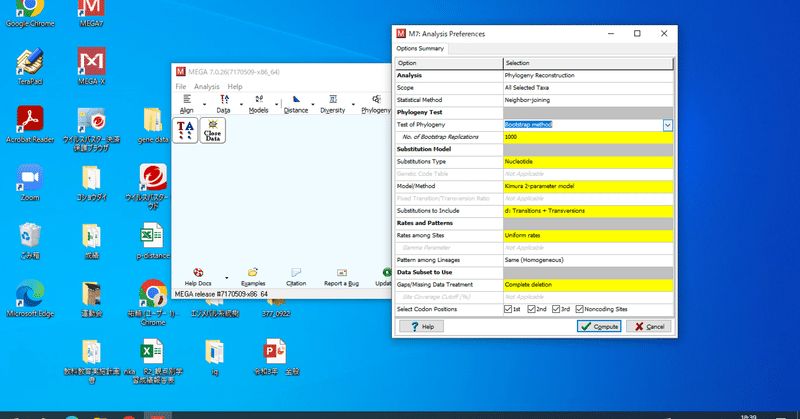

上の列にある”Phylogeny”を選んで、計算方法を選びます。”Maximum Likelihood Tree”と”Neighbor-Joining Tree”がありますが、今回は後者の方を使います。

前回作成したアライメントを済ませたファイルを選んでください。

データのタイプを聞かれるので、Nucleotide Sequences(塩基配列)を選んでください。

選んだ塩基配列がタンパク質をコードしているかを聞かれますが、Yesと答えておいて下さい。よっぽど特殊な遺伝子を選ばない限りは、タンパク質を指定しているはずです。

使用している塩基配列がどのような生物のものかを選んでください。最悪、”Standard”を選んでください。前回紹介したシトクロムは、ミトコンドリアのDNAなのでMitochondrialです。また、Vertebrate(脊椎動物)、Yeast(イースト)など生物の種類も選んでください。

解析方法を選びます。私はいつも論文に書いてある方法をまねしているので、おすすめの設定はありません。ただ、Test of PhylogenyをBootstrap methodにして、No. Bootstrap Replicationsを1000にしておいてください。

完成です。Imageをクリックすると保存形式がでてきますので、お好みの方法で保存して下さい。

自由研究への応用

自分達で採集してきた生物の塩基配列を調べることができれば、ここまでの方法を用いてあっという間に時湯研究ができます。私も以前に、スーパーで購入したマダイの刺身からDNAを抽出し、塩基配列を調べて、産地を割り出すというのを授業で行ったことがあります。しかし、ある程度環境がないと、塩基配列を調べることから行うのは難しいでしょう。そこで、おすすめなのが知識を確かめてみるということです。例えば、脊椎動物の進化の過程(魚類→両生類→爬虫類→鳥類 or 哺乳類)は知っていると思いますが、知識の通りになっているか確認してみる、とかどうでしょうか?

新発見をすることだけが研究ではありません。当たり前と思われていることでも、仮説をたてて、根拠を集めて立証するのが研究です。「クジラは本当に哺乳類か?」と仮説を立てて、確かめるために大阪の自然史博物館の骨格を観察し、ここまで紹介した方法で系統樹をかけば、形態的特徴と塩基配列からクジラが哺乳類であることを証明する研究になります。参考にしていただければ嬉しいです。

ただ、分子系統樹は、専門家が作成しても仮説通りにはなりません。次回の記事で、どのように考えればよいか解説します。なるべく簡単に書いたつもりですが、内容としては高校生物です。分かりにくことなど、コメントいただければ、改良することができますので、もしよければよろしくお願いします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?