第5回・第6回の添削結果&ナショジオ2024年2月号レビュー|ナショジオ翻訳実践

こんにちは。今日は3連休の最終日。次回課題の提出期限を明日に控えているものの、ひとまず原稿は一晩「寝かせて」、先に本記事をお届けしたいと思います。(課題原稿を「寝かせる」ことにした理由は記事後半で触れたいと思います📝)

まず今月の添削結果では、結論から申し上げますとかつて経験したことがないほどの「乱高下」を経験してしまいました😅正直なところまだ自分の中で「混乱」している状況ですが、まずは一旦立ち止まって各回をしっかり振り返っていきたいと思います。

第5回添削結果

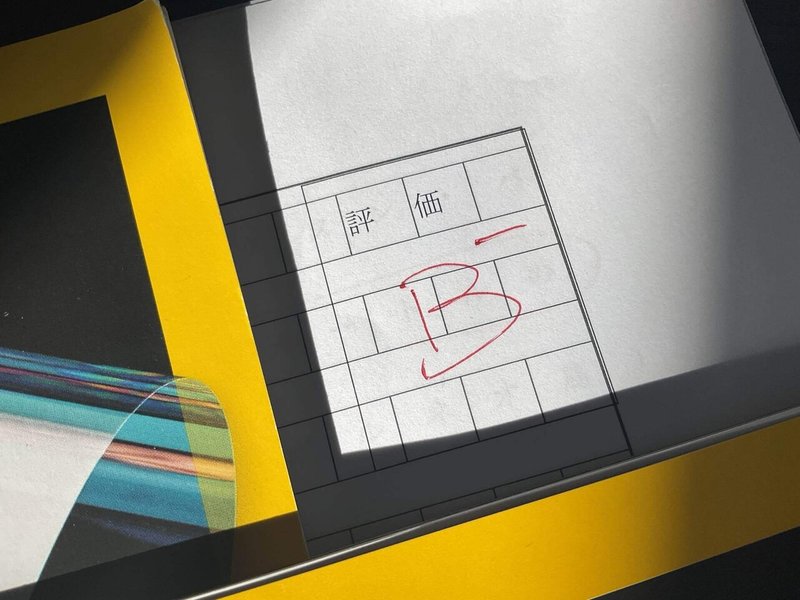

結果はこちら(A、B+、B、Bー、Cの5段階評価)。びっくりです😳

こちらのお題は、タテゴトアザラシの出産に必要な氷が気候変動で年々減少しているという話。今回ありがたくもB+評価を頂いたことについては素直に喜びたいという気持ちがあるものの、「なぜ取れたのか」というのが自分でなかなか説明できない=今後も確実にこの評価を「再現」できるとは限らないというのが正直な気持ちです😅

こういう心境になって思い出したのが、プロ野球の故・野村克也監督の名言「勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし」という言葉です。ちなみに今回初めて知ったんですが、元々は江戸時代の大名・松浦静山の剣術書に書かれた言葉なんだそうです。

この言葉はもともと、江戸時代の大名で剣術の達人でもあった松浦静山の剣術書にある一文から引用されたものです。「負けるときには、何の理由もなく負けるわけではなく、その試合中に必ず何か負ける要素がある。一方、勝ったときでも、すべてが良いと思って慢心すべきではない。勝った場合でも何か負けにつながったかもしれない要素ある」という意味です。

翻訳の添削結果を「勝ち・負け」に例えるのはもちろん語弊があるかとは思いますが、今月の私の結果はもうまさにこの言葉の通りの展開になってしまいました。ですが、これからは「負け」が来ないように常に練習を重ねて、いつの日か来るであろう「勝ち」のタイミングに備えるべきと肝に銘じました。。(ここまで書くと、自ずともう第6回の結果がわかってしまいますね😅)

ちなみに添削結果から推測する限り、比喩的な表現が必要な箇所で自分の訳が参考訳と「ピタリと一致」したところがこの評価につながったのかとも思います。ですが、それでも「不思議」な気持ちに全く変わりはありません(苦笑)。

第6回添削結果

そして既に記事前半が「伏線」だらけでもうお気づきかと思いますが、それら伏線を一気に「回収」する第6回の結果がこちら😅

やってしまいました。。しかし、こちらは「不思議」な要素は全くありません。もう自分の段取りミス、推敲不足。それが全てです。前回の記事でも少し触れたんですが、こちらの課題は写真で見ないと「位置関係」を把握するのが非常に難しく(注:もちろん自分の読解力に大いに問題あり)、かなりギリギリまで翻訳作業に時間がかかってしまいました。

そのため見直しも直前に一気に行うという状況となり、結果として解釈を間違えた箇所が数ヶ所発生。さらに恐らくトドメを刺したと思われるのが「国名を間違える」という致命的なミスorz💦

これまでも表現力や解釈力では苦しむことが多い分、「内容の抜け・漏れ」、「数字の間違い」だけはしないよう見直しをしてきたつもりだったんですが、直前に複数回間隔を空けずに見直したせいか普段であれば気づけたはずのミスも見落としてしまったのかなと。。

そこで今回の全く「不思議」の要素がないこの結果を踏まえ、原稿を作成して見直しをしてから一旦「寝かして」また最後に見直すというアプローチを取り入れることにしました。早速次回提出分から実践したいと思います。今までは提出期限ギリギリまで作業をしていたんですが、リサーチ・原稿作成を早めに終わらせ、推敲の時間を増やす、そして「これでOK」と思ったら一旦「寝かせる」、翌朝またチェックと言うサイクルを回してみようかなと思います。

ナショジオ2024年2月号レビュー

今月号は日本語版、英語版も表紙は特集記事のガラスです。綺麗ですね✨

私は普段からガラス細工が好きで展示会があれば足を運ぶこともよくあるので、今回の特集は個人的には嬉しかったです☺️ガラスの用途が様々な分野に広がっている話や、表紙にもあるように曲げられるガラスも開発されていて今後応用が進む話などガラス業界の将来が楽しみな内容でした。

また記事では千葉光学という日本のガラスメーカーも紹介されていました。記事で使われている写真をどこかで見たことがあるな🤔と思ったら、2023年を写真で振り返る2023年12月号で同じ写真が掲載されていました。この会社は米・アリゾナ大学天文台の望遠鏡の鏡の材料となるガラスを製造しているそうで、ガラスを素焼きのるつぼから取り出す作業風景の写真は圧巻です。

ふと千葉、ガラスで思い出したんですが、千葉県の九十九里町にあるスガハラガラスのファクトリーに昨年行きました。ショップとカフェも併設されていて、カフェでは同社のガラスでドリンクを楽しめます(が、私が訪問した時はGWシーズンの大混雑で残念ながら利用できず😢wいずれ再訪したいと思います!)。

話がちょっと逸れてしまいました🙇♀️今回英語版のガラス特集の記事は工業英検(現・技術英検)の勉強でも活用できそうな内容だなと思いながら読みました。試験ではガラスや材料の加工に関する表現が結構出てくるんですが、記事や図解でもそうした単語が結構使われていて、こういう実際に使われている記事で読んだ方が単語帳よりも「エピソード記憶」的に覚えやすいだろうなと思いました。

工業英検に限った話ではないですが、やはり単語やフレーズは実際に使っている文章を読んだり、自分でも使わないとなかなか覚えないですね。今勉強を進めているケンブリッジ英検でもそれを痛感しているところです。現に、今回のガラス記事でも受験勉強時に一度覚えていたはずなのに意味を忘れていた単語がちらほらありました😅

今回の記事は以上になります。本日も最後までお読み頂きありがとうございました。

Amazonのアソシエイトとして、fionaは適格販売により収入を得ています。

ナショジオ翻訳講座のこれまでの受講記録をまとめたマガジンです。

昨秋訪れた富山市ガラス美術館のサイト。もしガラス工芸にご興味があればこちらもおすすめです☺️

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?