就職できなかった

22歳の無職は笑えないなどと、芯から思ってもないことをうそぶいているあいだに、おれは23歳になり、24歳になり、とうとう今年の春には25歳を迎えようとしている。25歳の無職、それも何か具体的な目標のある無職ではなく、ただ就職という選択を先送りにしているだけの後ろ向きで消極的な25歳無職は、本当に誰も笑えない。

2022年の3月に大学を卒業してから、もうすぐ2年が経つ。そうするとつまり、今から就職を目指すとしても、21年の3月から就職活動を始めていた大卒の同級生とは、スタートが最大で3年ズレていることになる。高校を卒業してすぐに働き始めた同級生からは、6年も7年もズレている。だからそろそろ時効だと思って、今まで触れることのできなかったあれこれについて書く。

✱ ✱ ✱

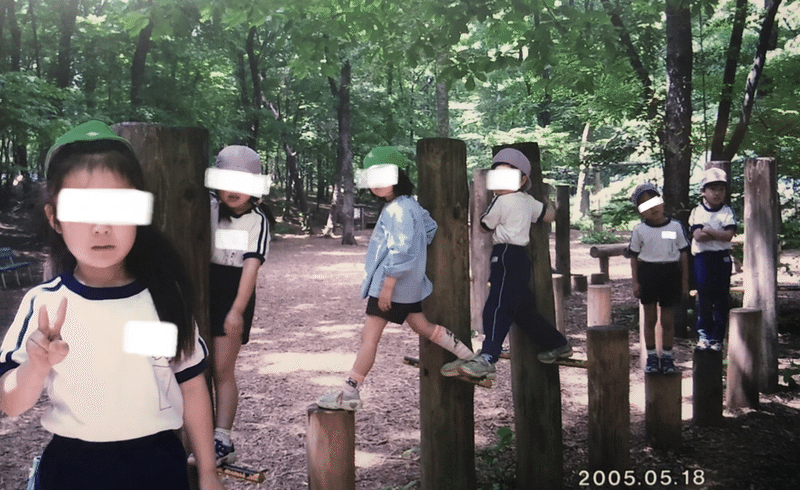

人の輪に入っていけない、みんなとうまく馴染めないと初めて思ったのは、幼稚園の頃だった。声をあげて楽しんだり、感情を露わにしたりといったことがうまくできなかった。「鈴木くんつまらない?」と先生によく聞かれたが、そういうわけではなく、ただ、みんながどんな思いで年中行事やごっこ遊びに熱中しているのかが本当に分からなかった。

この頃のおれは、とある問題を抱えていた。それは、顔に水がかかるのが怖くてシャワーを浴びられない、水に顔をつけられない、というものだ。子どもの頃は今よりも体の感覚が過敏で、顔に水が触れるのがすごく不愉快だったのをなんとなく覚えている。シャワーの場合には痛いほどだった。振り返ってみれば、それが自分の自閉的性質や感覚過敏に端を発する問題であることは分かるのだが、母親は当時真剣に悩んだようで、ある時それをテレビ局が番組で取り上げてくれた。

その番組のロケの内容は、一ヶ月間スイミングスクールに通って、10秒間水に顔をつけられるように特訓しよう!というものだった。この時も、しきりに声をかけてくれる周りの大人の声は耳に入らず、どれも他人事のようだった。ただ苦痛だった。ロケは成功とも失敗ともいえないような中途半端な形で終了したが、一つ、自分が「普通」ではないんだということ、一つ、その普通から外れた様子を大人たちは面白がってくれるんだということを学んだ。

小学校に入ってしばらく経った2年生の夏頃、おれはある発作を起こした。夏休みに公民館で開かれたマフィン教室でのことだった。今でもよく覚えているが、トリガーになったのは、その日の暑さと、調理室に入った時のにおいだったと思う。

あとになって、それが「パニック発作」だということが分かるのだが、その時はとうとう自分は正常な人間ではなくなってしまったと恐ろしかった。何より辛かったのは、その予期不安から、恒常的な吐き気が生活にまとわりつくようになったことだった。そして、自分のその後の人生を決定づけるように、疎外感、孤独感が深まるようになったきっかけの出来事でもあった。

〈症例記〉

またこの頃からおれは、人の目を極端に気にして怯えるようになった。毎晩毎晩、母親と父親が喧嘩をしていたからだ。小学校に入学する少し前に、隠していた父親の借金が発覚し、それを母方の両親が肩代わりしたことで、夫婦間にヒビが入り、母親は情緒不安定になった。

こんなはずじゃなかった、ストレスでおかしくなりそう、ほら脱毛症にもなった、どうしてくれるの、と金切り声で訴える母に、その怒りの矛先がこちらに向かわないかと、毎日ビクビク怯えながら過ごしていた。母はあまり心の強くない人で、出産直後も安定剤などを服用していたようだから、可哀想といえば可哀想なのだが、子どもの自分にできることは何もなく、常になんとなく張り詰めた空気の中で、少しでもその怒りを刺激しないように息を潜めいてた。父親も遊び呆けて借金を抱えたわけではないから、誰も責めることができないのが余計に苦しかった。

あるとき父は、「これ以上借金が膨らんでたらどうしてたの!?」という母の問いに、「自分が死ねばいいと思ってた」と答えていた。でも、その後の家族のことはどう思っていたんだろう。もし本当に父親が自殺していたら、おれはどうしていただろう。

✱ ✱ ✱

だから、小学校に通わないという選択肢は取れなかった。これ以上、母親に心労をかけるわけにはいかないのだし、何より、人の目を気にする自分にとって、これ以上まわりに遅れをとったり、輪から外れていったりするのはどうしても避けたかった。ネットと接続しない小学生に外の世界はなく、学校と家庭が世界の全てだった。

ミントのタブレットや飴を舐めていると少し気分が落ち着いて吐き気が収まることが分かってから、おれは学校にもそれらを持っていくようになった。当然、小中学校ではお菓子の携帯や持ち込みが禁止されているから、隠れて口にすることになる。

同級生がこれみよがしに学校にお菓子を持ってきたり、ガムや飴の袋をその辺にポイと捨てたりするのが考えられなかった。そんなことでおれにまで嫌疑がかけられるはごめんだ。こっちは本気なんぞ、本気でミンティア舐めてんぞ、と心の中で威嚇するような気持ちだった。

でもそれと同時に、同級生にも先生にも隠し事をしている、悪いことをしているという後ろめたい罪の意識が強くなっていった。嘘がバレるのは怖い。でも吐き気が強く出て、それを誘引にまた発作が起きるも怖い。どうしたらいいんだろう。「自分が死ねばいい」んだろうか。大袈裟に思うかもしれないが、吐き気というのは、これは今でも、己の実存にかかわる最も大きな問題だった。

そのように、学校でも周りを常に気にしながら過ごすおれは、当然挙動がおかしく、それを指摘されるたびに、冗談を言ってなんとか誤魔化していた。それも見てクラスメイトは笑ってくれた。なんとなく嬉しいような気持ちがして、おれはすすんでおどけてみせるようになった。それはあるいは笑われていただけかもしれないが、悪い気分ではなかった。

✱ ✱ ✱

高校は、埼玉のとある公立の男子校に進学した。それなりの歴史ある進学校だったから、親戚や周りは歓迎してくれたが、この高校を選んだ本当の理由は、制服がないことだった。シャツが苦手だったのだ。襟やネクタイで首が締め付けらる感覚が苦しくてたまらなくて、中学生の時もバレないようにこっそりと第一ボタンは開けていた。それがイヤだったから、制服を着なくていい私服登校の高校を選んだ。ただそれだけだった。しかし、ただそれだけでは誰も納得しないだろうから、どこどこ大学に行きたいとか、それらしい理由をでっちあげた。でも、勉強が好きなのは本当だった。

一人でいても誰にも何にも言われなかったから、高校生活はそれなりに充実して楽しかったけれど、ここで初めて勉強に躓いた。特に数学や化学などの理系科目で、自分の解けない問題にぶつかった。だからすぐに文系に逃げた。それと並行するように、この頃は美術部で絵にのめり込むようになった。元々絵を描きはじめたのは、何かに集中することで吐き気を紛らわすためであったが、考えてみるとこれも逃げるためだった。

絵を描くのが好きなのも本当だったが、おれはそれを自分が勉強で思うように成果が出せないことの言い訳にしようとした。反対に、絵で成果が出せない時は、勉強を言い訳にした。

美大に行きたいということもよく口にしていた。それも、転向して一般大を受験することになってうまく行かなかった時の言い訳というか、自分はもとは美大志望だったのだからあんまり勉強ができなくても仕方ないよね、という保険のためだった。二つを手に取って、Aの領域ではBを、Bの領域ではAを言い訳にするというのが、自己正当化のためのおれの常套手段だった。何かに打ち込むことは、何かを疎かにすることの言い訳にはならない。そんなことは小学生でも知っている。

謙遜ではなく、自分の描く絵には全く独創性がないが、人並み以上には手先が器用だったから、デッサンや静物画のようにただ物を見て描写するだけなら、パッっと見てそれらしい作品を仕上げることができた。しかしそれは、「絵が上手い」ということとは決定的に違っている。少しは美術をかじっているから、それも自分でよく分かっていた。

✱ ✱ ✱

結局おれは美大受験にも普通受験にも本気になることなく、当時の自分の学力から、現役で進学できる塩梅な選択肢として、慶應大学に入学した。進学校といっても、東大・京大や難関の国立大に進むのはごく一部の優秀な生徒だけで、ボリュームゾーンは所謂「GMARCH」と呼ばれる大学群や、早稲田・慶應に進学することになる。最終的な落とし所として、早慶ならまあいいよねという空気すらあった。そして当然、おれが大学に進学したのは高邁な理想があるからではなく、ただ就職から逃げるためであった。お金がかかるのは申し訳なかった。

こういうことを書くとイヤミっぽいのと、あとはツイートや文章のノイズになると思って、今まで大学のことについては一切触れてこなかったのだが、たった三科目だけで、しかも慶應の場合にはほとんど二科目頑張るだけで、「大学生」というモラトリアムのパスポートが手に入って、あまつさえ世間では「高学歴」として扱れるというのは、なんとも不思議な感じである。

自分が大学に進学できたのは、それだけの金銭的な余裕があったから、うちの場合、正確には①姉が大学に進まなかったから、②教室を嫌い塾に通うお金がかからなかったから、③母方の祖母が学費の半分を負担してくれたからだ。お金がなくて大学に進めなかったとしても、自分の学力的なポテンシャルは変わらないと思うが、おれはただ有名な大学の学生であるというだけで、そこの試験を通ったというだけで、優れた人物のように扱われるようになった。おかしな話だが、自分自身もその構造を甘んじて受け入れているのは事実である。ただ少なくとも、あの時父親の借金が嵩んでいたら、おれはきっと大学には通えていなかった。それだけは確かだ。

自分の選んだ「法学部政治学科」というところは、内部から上がってくる生徒に人気があるようで、眉目秀麗や明眸皓歯という言葉がよく似合うような、キラやかで、何より自分の恵まれた境遇や出自には疑問を抱いたことがなさそうな、自信に満ち溢れた学生が多かった。彼らは、容姿が人に与える印象がどれだけ大きなものかということを、身を持って知っていた。その経験則を、身体の隅の隅にまで染み込ませていた。学部と学科の頭文字をとって、「華の"法政"」という、むず痒くなるような言葉もあった。

この学部学科を選んだ最大の理由は、商学部や経済学部のように学ぶことがある程度決まっているところと違って、カッコよく言えばより学際的、言葉を選ばずに言えば自由でラクそうだったからだ。単位の修得条件も、進級条件も甘い。仕事の両立が難しい芸能人が多いのもそのためだ。

彼ら/彼女らの持つ根っからの明るさや、おおらかさ、屈託のなさがおれには羨ましかった。それは屈託そのものである自分には、どこを探してもないものだったから。そしてその圧倒的な輝きは、否定しようがなく、経済定な余裕や、生育環境の豊かさに裏打ちされたものであった。

お金持ちは感じが悪いというスレテオタイプがある。他の私立に比べて大学の学費が特別高いということもないのだが、慶應に対してもそういった類の悪感情を抱いている人は多い。そのうちの一人で、尚且つ内部を知るものとして、上のような例は、ルサンチマンによって形作られた完全な虚像である、と抗弁しておく。生まれついてのお金持ちは、ひたすらに感じがいい。恵まれた人間をやっかむ私たちとは比べ物にならないほど、人格者が多い。基本的に、「性格の良さ」は容姿に正比例するというのと同じだ。だから理不尽で、なおさら悔しいのだ。

✱ ✱ ✱

電車に乗れなくなったのは、大学に入ってすぐのことだった。パニック発作が頻発するようになって、薬を常用し始めた。それから快速や急行には乗れなくなって、人の少ない早朝の普通列車を選ぶようになった。なんとなく、ただなんとなく、電車にうまく乗れない人間に、社会の居場所はないと感じるようになった。死にたいとか、死んだほうがいいとか、死ぬべきだとか、次第にそんな考えが頭の中を領するようになった。

でも大学にはどうにかして通い続けた。小学生の頃と変わらず、おれにはそういう生真面目さがあった。それは、“恥”を隠そうとする必死さと表裏でもあった。

慶應には、先に触れたような光のグループに対して、日陰者の受け皿となるようなサークルもいくつかあったけれど、結局サークル活動には参加しなかった。どんな属性のグループでさえ、人が集団でいる時の、その存在への疑念のなさが恐ろしかった。おれには一生入っていけない空間と、透明な膜がそこにはあるようだった。

「カメラクラブ」という写真サークルに籍を置いていた時期はあるが、会費を払って総会にだけ律儀に出席していたら(おれにはそういう生真面目さがある)、いつのまにか株主のようになっていたので、自分が可笑しくて辞めてしまった。

✱ ✱ ✱

鈍行に乗るために通学には時間がかかる。サークルには参加しない。友だちはいない。そうすると、時間的にも精神的にも大学との距離は離れていって、実社会の戦いや競争から逃れるように、ネットの世界、特にTwitterの世界に入り浸るようになっていった。

ここには、卑屈で因循な人間にも居場所があるように思えた。おれはずっと他者の評価をコントロールできないことが怖かった。でもSNSでは、見せたい自分だけを切り取り、編集し、ある程度、他者から見られる範囲を制限することができた。絵を載せたら褒めてくれる人がいる。みすぼらしい自分の一面を受け入れてくれる人がいる。むしろここではそれが望まれている。自虐による承認は、心地がよかった。現実感覚は日に日に希薄になり、ネットの世界に重心を預けるようになっていった。

あらかじめ自分でつけた傷を見せておけば、外からの攻撃で致命傷を負うことはない。自虐をするのは、そのようにして自分を守りたい気持ちや、自分可愛さからくるものだった。自分からおどけてみせるくせに、いざ芯の食ったことを言われれば、「いや、」「でも、」と言い淀み、「ネタじゃん笑」と平静を装う。心の深甚にまで届く他者の言葉をひどく恐れた。自分の内に、守るような価値のあるものなど何もないというのに。

Twitterにはおれと同じように、自分で自分を蔑みながら、その目でまた他人を蔑むということが習癖になっている人が数多くいたが、だんだんと、その中にも馴染めないと感じることが増えていった。時に、暗い部屋で彼らのツイートを眺めては、繊細であることを殊更にアピールする繊細な人間が一体どこにいるんだと、心中で毒づいてみたりもした。 自分の不甲斐なさや能力のなさを、キッパリと時代のせい、環境のせい、親のせいにできるほど、おれは鈍感ではなかった。

淡白に取り繕った未設定のアイコンや単色アイコン、精一杯無感情を装った簡素なプロフィール。その裏に透けて見える誰よりも高いプライド。そこに転倒したナルシシズムの影がチラつくのを、おれは見逃さない。絶対に、見逃してやらない。

彼らが気に障るのは、目を背けている自分の一面をそこに見るからだ。見たくない自分の顔と、目が合うからだ。他人の目を極端に気にする人間は、繊細だからそうなのではない。単に意地悪なのだ。結局、人は自分が他人へと向ける眼差しで、自分も相手から同じようにジャッジされていると思い込むものだから。当然、それはおれも例外ではなかった。

Twitterを開く。スクロールする。たまに呟く。Twitterを閉じる。また開く。指先だけで完結する、この実に無意味な運動。一に嘲笑、二に冷笑、三四がなくて、五に自嘲。おれは人を見下す人間を見下すことで安心し、自分の足場を確かめ、常に精神的に優位なポジションを取ろうとした。愚かだとわかっていながらも、そこで手に入る安い承認を、心のどこかで手放せずにいた。そしてついにここでも、内面の全てをさらけ出すことはできなかった。

✱ ✱ ✱

まずコロナウイルスの流行があり、次に就職活動が始まり出したのが、2020年春のことだった。おれは、大学に通わなくてもよくなったこと、長い電車に乗らなくてもよくなったことに歓喜していた。ただ自分が怠惰なだけで先送りになっていること、中途半端になっている種々のことが、コロナ禍にあっては、このような状況では仕方がないと広く許容されており、そうして与えられた猶予によって、自分勝手にも、おれは救われる思いだった。己を正当化するための正当な事由を手にしてしまった。それは幸運にして、恐ろしいことだった。

大学4年生になっても、就職活動に乗り出すことはなかった。というより、足を踏み出すことができなかった。ゼミにも入っていなかったから、情報を共有する友人も、相談できる相手もいなかった。助けて欲しい、教えて欲しい、と素直に口に出すだけのことが、どうしてこんなに難しいんだろう。

「初任給」「生涯賃金」「福利厚生」「キャリアプラン」のような極めて現実的な言葉によって、自分の将来が俄かに具体性を帯びて目の前に立ち上がってくるのが怖かった。だから、また逃げた。「就職」という大きな壁に、正面から向き合うことを避けた。おれみたいな人間どこも雇ってくれないよ、社会に出ても迷惑なだけだから(笑)と、不戦敗の道を決め込んで、就職に対する恐怖心を、周りから掘り崩そうとした。

昔からそうだった。全力で戦って負けるのが怖いから、常に斜めの態度をとって、物事に真剣になることから距離を取った。言い訳がきくように、いつも逃げ道を作っておいた。負けそうになれば、競争は下らないものだと他人にも自分に言い聞かせて、なにか具体的な数字をもって他人と比べられるような局面から逃奔した。それが人一倍臆病な自分にとっての唯一の生存戦略だった。

小さいころ、ゲームで負けそうになると、自分からエリア外に飛んで行ったり、レースを逆走したりする者が一人はいただろう。そこまであからさまではないにしても、おれは彼らと大して変わらない。そして心の奥底では、誰よりも勝ち負けに拘泥しているのだった。

一生懸命なもの、ひたすらなものを見ては嗤った。他人の熱さを茶化した。不器用にもがく人を笑ったら、器用な人間になれる気がした。調子に乗っていると思われるのは怖いから、自分の努力は必死に小さく見せようとした。でも、そんな奴のことは、もう誰も見ていなかった。

✱ ✱ ✱

そうしているうちに、気づくと4年生の1月になっていて、慌てたおれは一社、ただ一社、WEB上で採用フローが完結する編プロのような会社を受けてみた。タイミングよく流れてきた募集のツイートに、おれにピッタリの仕事、ここしかないと早合点したものの、面接のきちんとした対策もできておらず、人間の浅ましいのを即座に見抜かれ、当たり前のように落ちていった。人生はそう思うようにはいかない。

何度か書いているから、知っている人もいる通り、おれはそのまま無内定で大学を卒業した。当初は、おれの将来は一体どうなってしまうんだろうと、不安と好奇心に胸を踊らせていたわけだけど、結果としては、逆に笑えるくらいにどうもこうもなかった。何もしなければ特に何もないまま、良いも悪いもなく、劇的なドラマもなく、人生はただ勝手に続いていくということだけがよく分かった。

もしああだったら、こうだったら、そうだったら。あてのない「もしも」を繰り返しては、どうしてこうなったんだろう、と思う。でもその同じ頭で、どうしたってこうなっただろう、とどこか納得したようにも思う。

もっと誰の目に見えるような形で、分かりやすく「違って」いればよかっただろうか。そんなことも考えた。「普通」の枠にはうまく入れないのに、かといってそれを凌駕するような「特別」な何かがあるわけでもない。意志が弱く、志は低い。それなのに、一丁前にプライドだけは高い。

この頃に、少し離れていたTwitterも再び動かし始めた。自分の細かいプロフィールは一切隠して、「Suzuki」というアカウントに色んなあれこれを代弁させた。アカウントが大きくなっていくのにビビる気持ちもあったが、育成ゲームのようで楽しくもあった。インプレッションをフィードバックに、どういうことを書けば人が喜ぶか、それだけに集中してツイートを書き込んだ。フォロワーは増えていった。

おれは自分が頑張らなくていい言い訳を探すために、人生における敗退を、勇気ある撤退だとして、自分が特別な人間であることの理由づけにしようとした。変わっていく同級生を横目に、いつまでも変わらない自分がやけに誇らしかった。世の中を軽蔑しながらも、華やかなものへの憧れや、他者の承認を捨てきれず、世を憂う態度で、世に認められようとした。それがTwitterへと向かう態度だった。いつからか、社会に順応してイキイキと働く社会人たちよりも、自分の方がよっぽど高潔で上等な人間だと錯覚するようになった。他者に対して「すごい」と口にする時、そこには常に、そうなれない「ダメな自分」を愛でる心がいやらしく覗くようになった。

✱ ✱ ✱

「将来のこと、自分でどう思ってるの?

なにかやりたいこととかないの?」

そう聞かれることが増えた。これは、「大学まで出させてもらってるのに一体何をやってるの?」というもっともな叱責が、形を変えたものでもある。なにかやりたいこととかないの?と、自分に問いかけてみても、返答はない。なにをそんなに恐れているの?と、質問を変えてみる。やはりこたえはない。

自分は何をそんなに恐れているんだろう、何が怖いんだろう。一つは吐き気である。小学2年生の頃からおれには常態化した吐き気があり、電車や面接の場や仕事の場など、その吐き気の逃げ場がなくなることをいつも恐れている。

吐き気の出所が分からないという怖さもある。起きている間は、常にうっすら気持ち悪いか、とても気持ちが悪いかを行ったり来たりしている。中空の吐き気があり、その違和感が吐き気にリアルな質感を与えていく。でもその吐き気の中心には何もない。重さやカタチがなく、だから証明しようもない。

そういえば、おれの人生にも重心がない。吐き気から逃げるということを第一の行動原理として体の中心に据えてきたために、「ああしたい」とか「こうしたい」とか、志向性を持った具体的な欲望が、いつからか抜け落ちてしまったのだ。

何かに集中している間はほんの少し吐き気を忘れられるから、そのために絵を描き始めた。吐き気から気を逸らすために勉強をしてきた。普通、人には目標があって手段がある。でもおれには目標がない。いつもいつも、逃避の手段だけを集めている。吐き気から「逃がれたい」というだけのことを、誰も目標とは呼ばないだろう。空っぽの吐き気に付き合わされるうちに、人生そのものが、空っぽになってしまった。

その穴を埋めるように、たくさん本を読んで、たくさん映画を観た。そうしたら豊かな人間になれる気がした。逃避の手段だとしても、黙って勉強をしていれば褒めてもらえたから、受験もそれなりには頑張った。地域で名の知れた高校に進学して、世間で賢いと言われる大学にも入った。でも違う。これは全然違う。損なわれたものを、損なわれたと感じているものを、同じ形の違う何かで埋め立てることは、どうやっても適わないのだ。

✱ ✱ ✱

なら、自分に「できる」ことは何だろう。社会の中では、誰もが「やりたい」仕事に就くわけではない。全てが中途半端で何一つモノにできない、そしてその能力不足を覆すような努力もできないのに、おれは精神が未熟でずっと子どものままだから、何か特別な「個性」みたいなものを信じてしまって、もしかしたら自分にも人とは違う何かがあるんじゃないかと、そんな風に一人思い上がってしまっていた。

あなたにしかできないことがある。あなたにしかできない仕事がある。そんな文句はウソだ。おれだけができないことはあっても、おれにしかできないことなんて、一つもない。でも、ここまでこのnoteを書いてきて思う。おれは、みんなの中に同じようにある普遍の感情や、押さえ込みたいような劣等感を、少しだけ分かりやすく、届きやすい言葉で書くことができる。きっとそれが、「できる」ことで、自分の強みなんだろう。

本来、こんな自己分析は、とっくのとうに済ませておくべきなのだろうが、ここに辿りつくまでに、ずいぶんと遠回りになってしまった。

一年前に書いたnote。ここでは「いまさら」と書いたが、考えてみれば、一度レールを外れた者に、「いまさら」も何もないだろう。

卑怯で臆病なおれは、成功の近づかないうちから、それが崩れるのを恐れ、何かが上手くいく兆候を見せれば、そのそばから転落して落ちぶれる姿を頭に描いて、そこから逃げ出すように、小さな不幸を先取りした。それは裏返せば、自分の弱さと向き合えない弱さだった。

少しでも恵まれた立場にいると思われるのが怖くて、経歴や学歴はないものにしたかった。しかしそれも、実にナイーブな思考回路から生まれる、責任放棄にすぎなかった。十分な能力を持たない者にとって、派手な学歴はただの負債になるとはその通りだが、自分には持て余すと思うのなら、ただそこに見合う人物になれるよう、踏ん張るしかなかったのだ。

経歴を示すのは、他者に対してわかりやすく「私はこういう人間です」とパッケージングするための思いやりだ。そんなところに私という人間が括られてたまるか、と頭の中でぐるぐるやっている方が自意識過剰なのだ。気に食わないと思われようが、どう思われようが関係ない。それを開示したことによって自分について回る評価は、ただ受け入れるほかない。おれがどんな人間なのかは、自分に接してくれる周りの人間が判断することだ。ただ一つの「本当の自分」などはなく、他者の目に映る全ての「自分」が自分だ。

また、こうも思うようになった。今までおれは、自分が勝手に決めつけたルールを他者にまで押し付けて、そこからはみ出して自由にする者を一方的に妬んできた。そうできない自分を惨めで憐れだと思い込み、いかにも深刻そうな顔で被害者ぶって、人の同情を誘った。

どうしてそんなことをするのかと言えば、"弱み"があるうちは、そのハンディ込みでの評価になり、「普通」のステージで戦わなくてもすむからだ。でももう、「可哀想な自分」は手放そう。未来の可能性を自分から狭めていって、勝手に生きづらくなるのをやめにしよう。

おれはこれから何をすればいいだろう。何ができるだろう。一つずつ考えよう。全てとは言わなくても、思いついたことはできる限り行動に移そう。強いふりも弱いふりも、幸せなふりも不幸なふりもやめて、自分のあるがままを見よう。恥も外聞も捨てて、手元にある使えるものは、全部使おう。

だからまずその一歩として、膿を出すようにして、エゴに塗れたこの文章を書いてみた。「書く」ことで、これまでの過去を清算することはできなくても、少しは何かに抗えるような気がした。今はまだ、それが一体何なのかは分からないが、とにかくそういった心変わりがあったことを、ただここに記しておきたいと思った。

最後までありがとうございます。