📕オリジナル超短編小説「最終列車🚉」

シナリオ・センター基礎科146期卒業生、現在は研修科受講生です。

シナリオ・センター研修科 課題:結婚式にて書きました、オリジナルの脚本です。

ぜひご高覧ください。

今後も、随時オリジナル脚本を掲載していきますので「スキ」や「シェア」どうぞよろしくお願いします!コメントには必ずお返し致します。

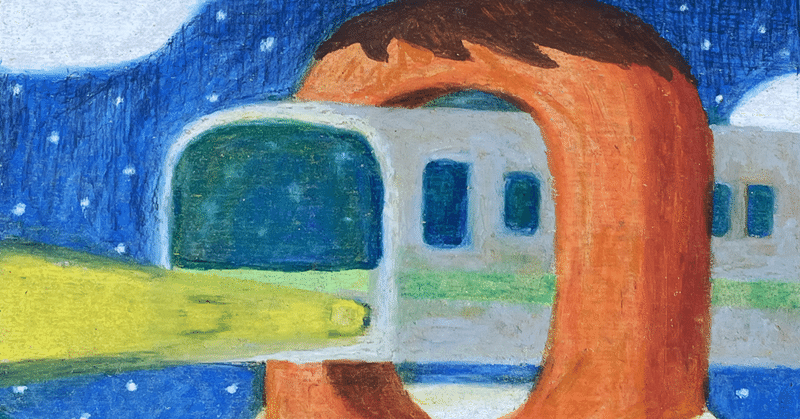

最終列車

おとうと2人きりで話すのはこれまでも多分なかった。僕にとってそれは合わせ鏡の奥にいる17番目だか、18番目の自分自身と話しているみたいだった。

おとうは僕にずっと背を向けていた。ブラウン管から流れてくる野球のナイター中継のピカピカしたチープな声は、僕とおとうの間に浮がんでいるかもしれない黒い満月に向けてだけ、体裁良く向けられているみたいだった。

「おとう、」

僕が発した声は僕が聴く限り僕の声には聞こえなかった。

「ん。」

おとうの声は力なく、重力の流れに沿って畳のイグサの隙間に潜ってすぐ消えた。

「もう今日の列車なくて、」

「ん。」

「明日の朝2時の列車が本当に最後の最終なんだ」

「ん。」

「明日、駅まで送ってくれない?」

おとうは拳を畳にずん、ずん、と叩きつけていた。それは多分もしかしたら、ツーアウト満塁で三振した巨人の新人打者に向けられたものだっだのかもしれない。

「うん。」

おとうが言ったそのたった2文字は初めて聞く、おとうだった。

僕は自分の部屋に戻り、桜の花びらが浮かぶ便箋を前にして、他の家族の皆に手紙を書いてみようと試みた。でも、たった最初の2文字すら僕は書き出すことはできなかった。

午前零時、駅舎までの車の中でも勿論、僕らは何も言葉を交わすことはなかった。

☆

列車に乗った僕を見るおとうの目を僕は今でも掌で掬えるくらいにはっきりとした感覚として覚えている。それは僕の心を透明に捉えて離さずそして闇の中へ消えていくそれまでそこに確かにあり続けていた。

☆

幾ばくの時間が列車の中で流れてふと、自分の掌を列車の蛍光灯に透かして見つめてみた。僕はなんだかとてもやるせない気持ちになった。そして、隣の席に置いた醜く膨らんだ荷物のその軽薄さが僕を堪えようもない恥ずかしさで包み込んだ。

頬を寄せた列車の窓ガラスが少しずつ体温を奪っていく。僕は窓ガラスに反射する自分自身と、その上にまん丸に浮かぶ真っ白に明るい満月を重ねるように見つめていた。

粕谷 経

今後も、随時オリジナル脚本を掲載していきますので「スキ」や「シェア」どうぞよろしくお願いします!コメントには必ずお返し致します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?