【アイディア#9】6才娘が家計簿のお仕事を通して学んだこと(後編)

思わぬ出来事が起こったのは、家計簿をつけてもらうお仕事(おこづかい)を始めてから約2ヶ月後のこと。「コツコツ欲しいもののために貯める」ことを学んで欲しかったのに、その前に経験したのは・・・なんと借金をすることでした。(長女(6歳)の家計簿については下記前編をご参照ください)

▪️はじめての借金は350円から

雨が降った後の公園で遊べない休日。家の中で突然、長女が「UNOやりたい!」と言い始めました。保育園で流行っているようで、家で強くなりたいというのです。その時UNOは実家にあったので、今度実家に行ったときにやろうと話したのですが、全く聞く耳を持たず・・・。その流れでUNOを買いに行けばよい、ということになりました。

基本的におもちゃ(工作系以外)は娘自身が家計簿で稼いだお金でやりくりするようにさせています。百円均一であれば安いですし、みんなで遊ぶものだし買ってあげてもよいかもね、と話し合いました。そこで、夫と長女の2人で買いにでかけてもらうことにしたのです。

2人が帰宅してから「UNOいくらだった?」と聞くと、なんと本屋さんで1,000円で買ったとのことでびっくり。「今1,000円も持っていないよね?お金足りないよね?」という話をすると、夫が助け舟をだしてくれました。「みんなで遊べるものだから、パパが750円を出してあげるよ。だから長女ちゃんは残りの350円分ということにしよう」と。

▪️なかなか借金を返せない娘だったが・・・

当時は100円ほどが貯金箱に貯まっていました。でも350円を一度に返す方が本人も理解しやすいということで、貯金額が350円に達したら夫にお金を返すことになりました。ところが、欲しいものを手に入れてしまった安心感からなのか、3週間経っても家計簿のお仕事に全く手をつけません。

「ずっとパパにお金を返さないままだと、信じてもらえないよ。信じられなくなったら、お金を貸してもらえないよ。借りたのがパパじゃなかったら、『350円をずっと返さないなら、400円返してもらうぞー』って言われるんだよ」

お金を貸してもらうには信用(クレジット)が必要、ということを伝えたかったのですが、6歳には早すぎた模様。なかなか行動には結びつきませんでした。

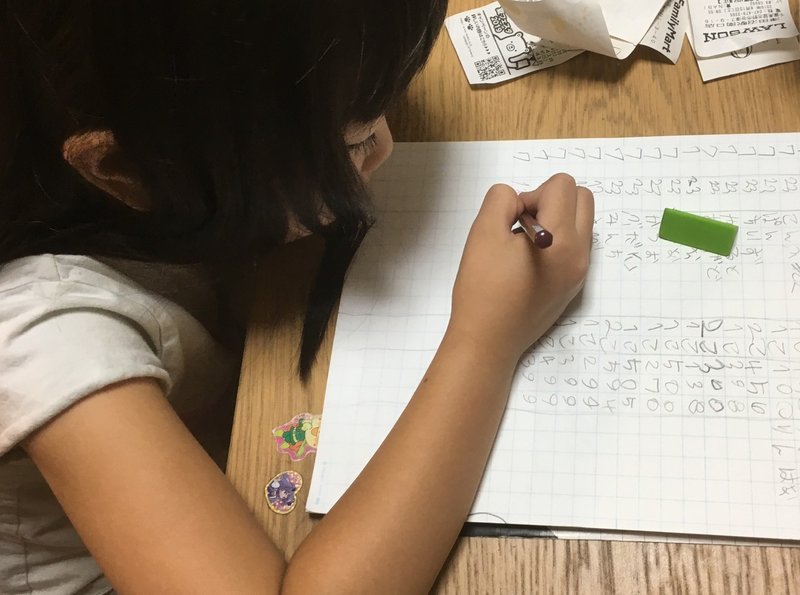

しばらく何も言わずにいた頃。ある日突然「お仕事する!」と言い始めました。そして、1枚に書いてある品目数が少ないレシートだけを集めて、一気に書き上げていったのです。頑張った甲斐もあり、2日であっという間に350円を貯め、無事お金を返すことができました。

想定外のお金の使い方でしたが、お金を借りるという行為を、失敗ができる幼い年齢のうちに経験することは、実は良いことなのかもしれないと思いました。

▪️課題まとめ:子どものお小遣いを仕事制にすることの難しさ

まず家計簿という仕事を6歳の子どもにチャレンジしてもらった課題から挙げていきます。

1)10円玉が足りなくなる

レシート1枚10円で家計簿をつけてもらっていたので、キャッシュレスの時代に10円玉を常にたくさん用意する必要がありました。最初は全部10円玉が良いと言い張っていましたが、途中から「10個集まったから100円玉1個に交換して!」と言うようになり、小銭問題は解消されていきました。

2)時間がかかる

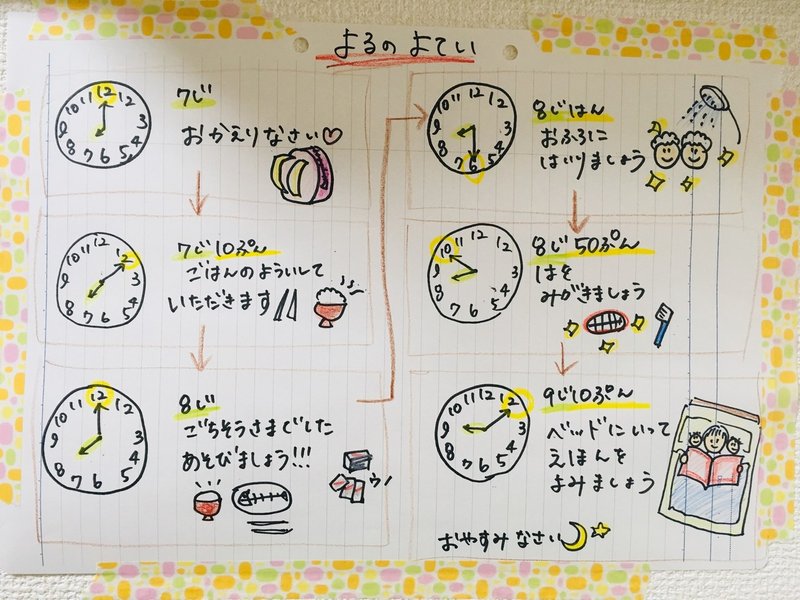

家計簿を書いてもらうにはとにかく時間がかかります。徐々に習熟度が上がっていきますが、それまでが大変です。特に我が家は共働きなので、平日夜は下記のようなスケジュール。休日はなるべく外で遊ぶようにするので、仕事をしてもらう時間確保が大きな課題。現状は、本人がやりたいと言ったときだけ夜遅くならない範囲で付き合っています。

3)レシートの規格が異なる

前編でも書きましたが、お店によってレシートの記載方法が異なるので、6歳がレシートの構造を理解するのが大変でした。開始してから5ヶ月経った今でも、親が読み上げるスタイルが続いています。

4)工夫の余地が少ない

書いてある品目数が少ないレシートからまとめて書く、という効率化は実現していますが、単価を上げる工夫がしにくい仕事です。より付加価値を高めやすい仕事はないか、考え中です。

そして、以下はお小遣いを仕事制にすることが難しいと感じた点です。

ⅰ)兄弟姉妹での不公平感

妹はまだ3歳。妹にとっては自由に使えるお金をもらえる姉がうらやましい。姉にとっては、がんばって貯めた300円でガチャガチャができたのに、妹は姉もやっているからと言う理由で仕事もせずに200円のガチャガチャをさせてもらっている妹がうらやましい。3歳にできるお仕事を思いつかないので、不平等な関係が続いてしまっています。

ⅱ)友達間での不公平感

「◯◯くんは1,000円持ってたよ!」「◯◯ちゃんのお家はなんでも買ってもらってるよ」。6歳にもなると、お友達がどのくらいお小遣いをもらっているか、買ってもらっているかを把握しているようです。そのため、他の子がたくさんお金をもっていてずるい!とよく話しています。

■お仕事を通して期待した娘と私(母)の効果は…?

前編では4つの成長ポイントを説明しました。挙げたのは①金銭感覚、②経済学習、③就業体験、④日々の生活です。①〜③については身についてきた気がします。例えば、お出かけの前日に「明日買い物したいからお仕事する!」と言ったり、お店ごっこで「これは人気があるから高いですよー」と値段を設定したり。一方、④については魅力的なおもちゃを目の前にすると、駄々っ子に。こればかりは、まだまだ時間がかかりそうです。

そして、母親である私にとっても想定外の良い効果がありました。それは、娘にレシートの中身がバレてしまうので、余計なお菓子を買わなくなったこと。そして、レシートの数を少なくする目的で一度にたくさんの買い物をすることで、ついで買いが減ったことでした。やっぱり家計簿をつけるって大事なことなんですね。

今回は、我が家の取り組みをご紹介しました。お子さんへのお小遣いや、物を買ってあげるシーンで悩んでいるとき、ちょっとしたヒントになれば嬉しいです。

Facebookのいいね、もぜひお願いします♪

(文:Mari Kamei)

たくさんの家庭や子どもたちに届けるため、可愛いイラストを使ったお金の紙芝居、海外事例の翻訳など、さまざまなコンテンツを作っていきたいと考えています!