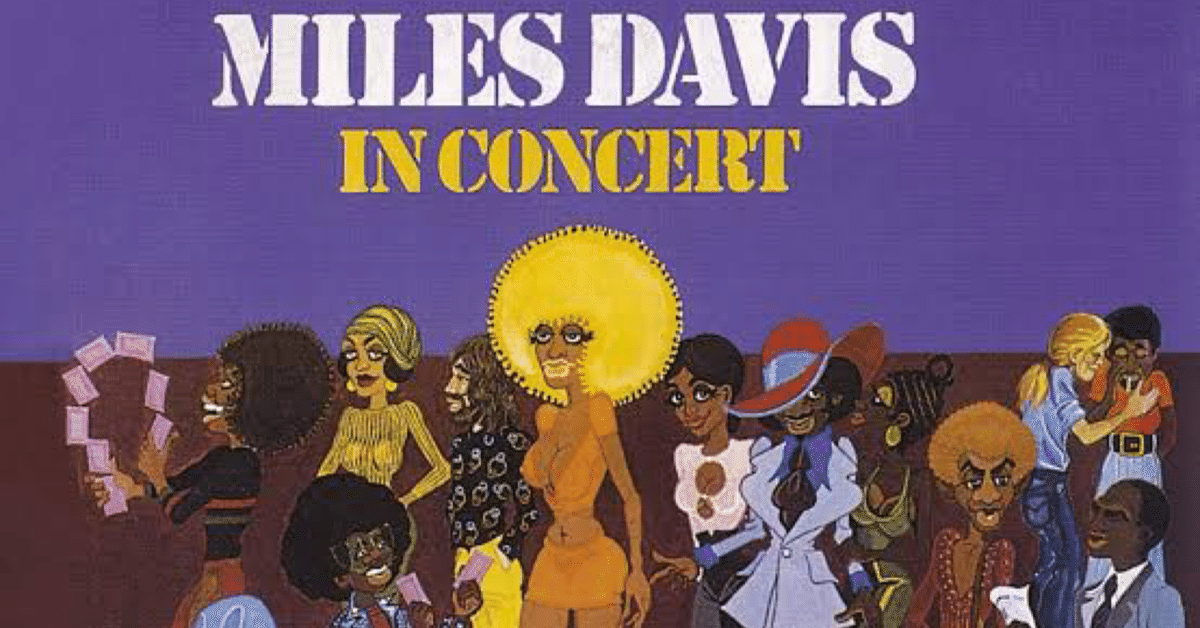

1972年9月29日NYのマイルス・デイヴィスを聴く(In Concert)

personnel

Miles Davis (trumpet)

Carlos Garnett (soprano sax,tenor sax)

Reggie Lucas (guitar)

Khalil Balakrishna (electric sitar)

Michael Henderson (electric bass)

Al Foster (drums)

Badal Roy (tablas)

James Mtume (percussion)

今のところ毎週投稿できているこのマイルス・デイヴィスのライブレビュー。一体モチベーションがどのくらい維持できるか分からないが、飽きが来るまで続けたいと思っている。さて、これまで73年→70年→と気まぐれな時系列で続けてきたが、今回、これまた違った趣向の音楽について語ることになると思う。

68年に始まり、75年でいったん幕引きする「エレクトリック・マイルス」の時代。幼児が母親の腹から生まれて小学校に入学するまでのたった7年間、マイルスの音楽はそれこそ「電化マイルス」という一語で言い尽くせない程の多様な音楽性を内包し、多彩な進化を遂げてきた。例えば70年、チック・コリアが居て、前年のフリージャズっぽい雰囲気を残していたかと思えば、キース・ジャレットが加入し、たった数か月の間にタイトで締まったエレクトリック・ジャズの姿へと変貌を遂げる(『Miles at Fillmore』)。さらに、それすらも長続きしない。ジャズをやらせたら世界一のデイヴ・ホランドとチック・コリアたちが退団すると、今度はファンクをやらせたら世界一であるモータウン出身のベーシスト、マイケル・ヘンダーソンがやってくる。このように、70年代のマイルスは決して停滞しない。決して過去を振り返り、執着することは無い。いまだに一部のファンは「マラソンセッション時代は良かったけど他はね~」とか言ったりするが、マイルスの音楽家としての哲学が最も火花を散らし、顕現していた時代は70年代の他にないのである。

だから聴く分には全く飽きが来ない。語る分にも飽きが来ない。71年から72年のたった一年間で無数の変貌があり、もっといえば数か月、いや一日二日の違いでも全然違ったアプローチで魅せてくれる。とりわけ今回取り扱う72年という時代は変貌が著しい。

ご存じ『In Concert』。『in Europe』でも、『My Funny Valentine: Miles Davis in Concert』でもない、ここにはジョージ・コールマンもハービーもトニーもロンもいないし、第一そんなおセンチな世界観などではない。あるのは猫が黒板をひっかく音、喧しいストリートの乱痴気騒ぎ、百鬼夜行的なチンドン屋、これだけである。コンセプトは恐らく『On The Corner』のライブ・バージョン。この情報だけ聴けばとてつもなく物凄い音楽が聴けるのでは?と期待する事だろうが、残念な事にこのコンセプト性が評判を芳しくないものにさせている。

例えばスイングジャーナルの1973年7月号、ここではどんな風に『In Concert』は取り上げられているのだろうか。

企画「話題の新譜4つの意見」中では牧芳雄氏の評価が一番手厳しい。以下引用。

● 4面の長さは冗漫と感ずる以外にない

マイルスが現在率いる9重奏団の1972年9月29日、ニュ ーヨーク、リンカーンセンターでの実録。マイルスの9重奏団というとだれしも49年の「クールの誕生」を想い出すだろう。 あのときは6管と3リズムであったのが、「オン・ザ・コーナー」以来のこのノネットでは2管に7リズムとその比が逆になっている。事実ポリ・リズム・ソリといった形のパッセージが多い。しかしそのリズムはコンヴェンショナルなリズムではない。楽器にしてもインド楽器などを用いてリズムのエキゾティックな色付けをしている。

曲は特に示されて居らず、4面にわたって連続演奏される。題名も告げず、スポンティニアスに行なわれるマイルスの実演そのままである。だいたいこういうジャズ表現はきわめて主観的な形で演奏されるものであり、聴く方も主観的なものによって受けとめるよりほかはない。ある意味からいえばこれは音のロールシャッハであって、聴くものはこの音の抽象の上に何を描くことも可能である。 だからこれを聴きながらウォーターゲートや小選挙区を考えてもよければ、セックスから借金とりまでを想い浮べてもよいし、祭りの風景やドジョーすくいを連想することも自由だ。したがってこの音楽を聴きながら音楽とは何の関係もない文学的会話を交すにはきわめて便利な機能的媒体となろう。しかし最も買えるところは、マイルスがここしばらくジャズにとってあまり重要と考えられない傾向にあったリズムというものを重視している点で、しかもそれが再びダンスとの結びつき換言すれば体動を促すようなヴァイタルなリズムに示されているのを見ることは楽しい想いがする。その意味ではマイルスがこれから先のジャズの辿るであろう姿を先取りしているという見方もできるかも知れないが、これが次のジャズの形を代表するものと考えることはいささか買い被りになるかも知れない。だが何としても私には4面の長さは冗漫と感ずる以外にない。

ここでの牧氏の評価は非常に理性的、そうであるだけに一層刺さるものがある。特に”音楽とは何の関係もない文学的会話を交すにはきわめて便利な機能的媒体となろう“という一節、これは僕などの人種からするとある種図星というか、平伏したくなる思いである。”これが次のジャズの形を代表するものと考えることはいささか買い被りになるかも知れない“なる一節も実に事実を言い当てている。確かに70年代のマイルスは半世紀近く経つ現在においても、僕のような若いファンを魅了しているが、それは決して「当世のスタンダードとなったか」ということを意味していない。むしろ未来永劫スタンダードとなり得ないような音楽スタイルであるがために、現今の人を魅せているといえないだろうか。つまっては『In Concert』の魅力とは、電化マイルスの魅力とは、これに尽きる。

さて、『In Concert』の評判がファンの間で思わしくないのはそのスタイルだけが理由ではない。もちろん、「激しいときは激しいが、ダルな時はダル」という問題もある。これは確かに強力なソロイストが居ない、乃至は不要であったコンセプトとスタイル性の問題だといえる。

しかし「テンション」と「録音状態」の問題もある。中山康樹氏は上記の理由から本作を切り捨てている。ここで補足であるが、9人編成による1972年のライブは、ある程度音の良いものの中では9月10日アン・アーバー、14日ポールズ・モール、10月1日パロ・アルトの存在が知られている。これらは確かに中山氏の云うように演奏の熱気、そして音響の悪さがかえって魅力を演出している。特にアン・アーバーとポールズ・モールの二種に関していうと、FM音源にも関わらず、非常に音が悪い。公式録音で綺麗に録れた――しかしその分こじんまりとした印象を受ける『In Concert』、音は悪いが、その質の悪さがバンド本来のアーシーな魅力と奇跡的にマッチしたアン・アーバーとポールズ・モール……なるほど、本作が何かと無視されがちなのも分かってくる。

それでは果たして、9月29日のマイルスたちは本当にテンションが低かったのだろうか?それに関しては、僕個人の感覚ではあるが「違う」といいたい。もっというと、これまた個人の感想で恐縮であるが、中山氏が4月のフィルモア・ウェストについて、何かと『Black Beauty』をこき下ろして、他日を褒めちぎるのも納得いかない。僕が聴くに、テンションの問題で言えばオフィシャル・ブートに大して差はない。もし問題があるとすれば、それはその時代のバンド編成の欠点の方が大きく作用していると思う。

『In Concert』と『Black Beauty』に共通している問題は「音質」に他ならない。この二つは音質が(ブート指標で言うと)良すぎる、(オフィシャル基準で言うと)中途半端な出来である為、劇的なクリアサウンドで魅せる事も叶わず、特異な魅力があるジャンキーサウンドでも魅せる事が叶わなかったのだ。なので、上二つは同時期のブート・オフィシャル音源を併せ比べ聴いて初めて本領を発揮する。『In Concert』を聴いてガッカリしたのであればアン・アーバーとポールズ・モールにて魅力に気付き、そうして是非もう一度『In Concert』を救い上げてほしい。マイルス道を究めるには清濁併せ吞む気概が必要である。

① Chieftain ~ Rated X

アル・フォスター、いきなりまるで木の皮を叩いているかのような軽い音(いや、これはバダル・ロイかも)。マイケル・ヘンダーソンも「ボッ・バッ・ボッ・バッ」と意味不明なフレーズを刻む刻む。「元祖ドラムンベース」とも囃される『Get Up With It』収録《Rated X》と同じような異常なテンションを期待して聴いてしまうと、初っ端から心をくじかれるに違いない。『In Concert』の評判が異常に低い所以は一曲目のガッカリ感にあるのではないかとすら思わせる。

しかしスタジオのバージョンが異常な熱気に包まれていたのだとすれば、これはこれで違った性格の”狂熱”であることは確かだ。観衆は果たしてどんな反応をもって迎え入れたのであろうか。異様に評価の低いセドリック・ローソンも「コロンコロンキュルルルンビャーーー!!」と明らかに異様なエレピ攻撃を放つ。

そして6分前後、「ここからが本番」とばかりにマイケル・ヘンダーソンもレジー・ルーカスもカリル・バラクリシュナも本腰を入れて刻み始める。そう、最初の怪しいサバト風な演奏は《Chieftain》、ここからが《Rated X》の幕開けである。マイルスのソロの次はカルロス・ガーネットの出番。うーん、締まらない。まるでチャルメラを吹いているかのようだ。

このメンバーたちがまともにソロを取れない(あるいは取らせない)事なんぞマイルスが一番よく知っている。早々にガーネットは退き、マイルスが締めに入る。次の導入フレーズが入るぞという所の12分頃、《Black Satin》を吹く……と思いきや《Honky Tonk》のフレーズを吹く。いやはやどっちやねん。

② Honky Tonk

数少ないキース時代からの楽曲である。元からスローな作品ではあったが、この九重奏時代に突入するにいたって一層ジャングル感が増している。バダル・ロイにムトゥーメがチャカポコとジャングルのバイユーが煮立つような音を立て、セドリック・ローソンが野生動物のような音を立てつつ、レジー・ルーカスが到底ソロとはいえないようなソロを取る。混沌としている感じが何とも愛おしい。

とはいえこの曲、遺物といえば遺物。ソロを取れるのは殆どマイルスだけであるし、先述の通りカルロス・ガーネットはラーメン屋台の店主と化している。キース時代もキース時代で相当ダウナーではあったが、いまやここに”鬼人“キース・ジャレットは居ない。一度突入してしまったからには爆発する機会など到底存在しないのである。このダルな感じを楽しめるか、楽しめないかはその日のリスナーのテンションと関わってくる。きっとアッパー系なテンションの時に聴いてしまうと退屈して寝てしまう。

それを見越してか、見越さずしてか、次曲、マイルスが大きく出る。

③ Right Off

マイケル・ヘンダーソンの特徴的なリフから幕を開けるこの曲、やはり九重奏時代に限らず全時代に共通した分かりやすい盛り上がりどころである。セドリック・ローソンもここでは要所要所で盛り立てる。最初にソロを取るのはレジーであるが、もう何度も繰り返す必要はないであろう。君はカッティングだけやっていればよろしい。

続くのはマイルスのソロ。熱しやすく冷めやすいのが《Right Off》の難点であるが、ここでは実に上手く消化し、熱を維持させている。それに続くガーネットのソロも相変わらずふにゃふにゃではあるものの、テンションを持続させるのには一役買っているだろう。

一連の流れ、何か聴き覚えがあるかと思えば「エライヤッチャ エライヤッチャ ヨイヨイヨイヨイ」なのだ。冒頭引用した記事でも触れられていたが、どこか我々にとって馴染み深い、「祭りの風景」を思わせる。ならば「踊る阿呆にみる阿呆 同じ阿呆なら踊らにゃ損々」。異常なテンションに身を委ねて、まるで憑りつかれたかの如く踊るのが相応しい。

一連の流れは水面下の探り合いに移行することもなく、殆どそのままのテンションで次の曲へと移行する。盛り上がる場面は盛り上がるが、盛り下がる場面は途轍もなく盛り下がる、九重奏の強み・弱みが如実に表れた演奏だといえる。

④ Black Satin ~ Sanctuary

一曲目はフェイントだったが、今度こそは本当に本当の《Black Satin》である。スタジオ版ではあまり目立たなかったが、ヘンダーソンとバラクリシュナのコンビネーションが意外にも抜群。ヘンダーソンがブンブンブンと唸ればバラクリシュナはベンベンベンと応える、ファンクとインド音楽、この奇妙な化学反応をマイルスは狙っていたのだろう。

全曲の勢いはそのままに、総じてテンションの高い演奏が繰り広げられる。こうした事実にもかかわらず、何故斯くも『In Concert』の評判が悪いのか、それはきっと初聴のリスナーが『On The Corner』と全く同じものを期待しているからだ。《Black Satin》然り、《Rated X》然り、再現不可能を再現するというのだから、スタジオ版にあった魅力はここにおいて完全に消滅しているといってもいい。しかし魅力が完全に消え失せているわけではない。いや寧ろライブだからこその全く違った魅力を発散している。その魅力こそが「狂熱」であり、九重奏ならではの強みであるといいたい。

44分頃、一瞬静かになったと思いきやマイルスが再びフレーズを吹くと勢いが盛り返す。そのまま《Sanctuary》に突入してクロージングとなる訳だが、このたった数分の間にも、バンドの勢いはマイルスの一手にすべて担われていたという事実がよく表れていると思う。改めて名演・好演・佳演問わず音源を振り返ってみると、マイルスのテンションが低い時は当然バンド全体のテンションが低く、マイルスのテンションが高い時はバンド全体のテンションは高いことが分かってくる。後者の傾向は自叙伝にも記述があることで知られる名演、1974年6月2日サンパウロなどで顕著である。これ以前のバンドは、どちらかというと強烈なカリスマ性を持ち合わせた優秀なソリストによって進行されてきた面が強かったと思うが、72年九重奏以降は再びマイルスは主導的地位に返り咲く。これまではメンバーたちがソロで自分勝手やっていても、ステージの裏で睨みを利かせるぐらいであったのが、今度はステージの前面に出て、身振り手振りでメンバーたちに指示を与える。時には掌を小刻みに上げてクレッシェンドに、時には掌をグイッと下してフェルマータに、72年以降、彼が果たしていた役割は完全に指揮者と同じであった。まさしくバンドの強みを生かすも殺すもマイルス次第、もっとも、ここでは「生きている」が。

⑤ Ife

ここからは時を改めてセカンドステージ。「ンドゴドゴ」のベースリフでお馴染み、《Ife》であるが、ライブテイクとしてはこれが最古の例であるらしい。時代を経るごとに簡略化されていくこの曲、やはり当然というべきかスタジオ版の雰囲気を大いに残している。エレピとオルガンも、アガパン時代以降はマイルスの粗雑な「ビャッーー!」しか楽しめなくなることを考えると、一応本職ピアニストであるセドリック・ローソンのプレイが楽しめるのは貴重といえば貴重。録音の問題か、あまり目立たないが裏でひっそりとツッコミを入れているのが確認できる。

それにしても《Honky Tonk》に引き続き、ジャングル感がエグい。たった今偶然通りかかった救急車のサイレンすらも音楽の一部と勘違いしてしまいそうなぐらいだ(ジャングルに救急車はないが)。

ここに来て再び演奏はマイルスのワンマン・バンドと化している。カルロスのヘニャヘニャソロが訪れる機会がないのは嬉しくも切ない。具体的には11分頃までほとんどマイルスの独断場。これは本当に嘗て「卵の殻を歩くような音」を出していた人物と同じなのか?まるでルイ・ダヴィッドがイヴ・タンギーに変身したかのような変貌ぶりである。見方によっては単純にクールとも、アブストラクトとも言い得る彼の創造性、時に万華鏡のように思えることがある。

そして14分ちょうど、マイケルのベースを合図に展開が変わる。ともすると別の曲にも思えるが、これは間違いなく《Ife》。ベースラインはスタジオ版のテイクと非常に類似している。どうやら分かっている限り、1972年当時の《Ife》のライブテイクは「ンドゴドゴ」でお馴染み”シンプルな4音のリフ(Miles Aheadより引用)“から始まり、”10音の上昇下降する陽気なヴァンプ(即興的伴奏)“へと移行していたらしい。つまり後のライブにおいては前者のリフのみが採用されたようだ。マイルスのライブ曲が時代を経るごとに簡略化されていくことは周知の事実、それにしてもこの貴重な時期を記録した音源が公式発表されているという事実はもっと注目されるべきだろう。『In Concert』は、こんな側面からもきちんと再評価できるアルバムなのだ。

⑥ Right Off ~ Sanctuary

いつもの如く長い前曲――時間にすると27分間(!)――のテンションが緩みを見せ始めると、マイルスが高らかにフレーズを吹く。そう、《Right Off》だ。しかしここには例の世界遺産級のリフは登場しない。機関車がガタゴト揺れているようなグルーブ感のある展開は、おおよそスタジオ版の展開に類似している。後のライブにおいても「《Right Off》といえばあのリフ」だったので、これまた貴重な模様であると言わざるを得ない。

そんなこんなで31分28秒頃、マイルスが《Funk》(後に『Agharta』において《Prelude》となる)の原型的なフレーズを吹いている。いや、原型的というより「そのもの」といった方が良いだろう。ブート屋がこの音源を先に出していたとするならご丁寧に《Prelude》あるいは《Funk》とトラック分けしていたに違いない。

32分頃、ようやくカルロスがソロを取る。ここでの見ものはカルロスの気の抜けたソロよりセドリックの気の利いた後援攻撃だ。「お前は餅でも捏ねとるんか」と言いたくなるぐらいシンセをグニャグニャといじくりまわす。きっと親分から「普通の演奏をするな」とでも言われていたのだろう。ここでのセドリックは涙ぐましいぐらいマイルスのビジョンを実現させようと努力している。それだけにきちんとしたボリュームで聴く事が出来ないのが残念で仕方ないが、まぁそれはブートに任せておけばよい。

最後にマイルスが短時間ソロを取り、そのまま《Sanctuary》を吹いて〆。改めて疑問だが、最後の一曲がこの曲って、バンドの音楽性的にどうなんでしょう。

総評

入門度 ★★☆☆☆

『On The Corner』に触れた後、本作に触れてしまうと、毛色の違いに戸惑うことは間違いない。しかしそれはバンド自体の特性の問題。先んじて完成度の高いブートレグに触れておくことで、この音楽性に対する耐性が身に付き、深く味わえるようになるかもしれない。

テンション ★★★☆☆

総じて盛り上がる箇所は盛り上がる。盛り下がっている箇所も雰囲気を味わえば楽しめなくもないが、されどそれには緊張感が求められる。

音質 ★★★☆☆(純粋な「質」だけであれば ★★★★★)

公式録音ともあって、ブート基準で見れば間違いなくマスター級。しかし一つ一つの音が綺麗に録れすぎているので、バンド全体の一体感という強みがここではあまり活きていないように思える。

パーソネル ★★☆☆☆

それが狙いでもあった訳だが、「ソリストが居ない」という状況は良くもあり、悪くもある。ほとんどマイルス一人で進行している場面も多々見られる。

レア度 ★★★★☆

《Ife》の貴重な初期ライブバージョン、《Right Off》の変則的なスタイル等、異色な展開がいくつか見られる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?