Weather Reportが真にヤバかったのは”1973年“だ!!

はい。

タイトルでほとんど言い尽くしている感もあるが、「人にものを伝えるときは簡潔な方が良い」と職業訓練センターでも学んだのでこう書いた。

皆さんご存じ(ですよね?)”Weather Report“(以下、”WR“)。知らない人のために補足しておくと、ウィーン出身の怪人ジョー・ザヴィヌル、宇宙にUFOに南無妙法蓮華経に何でもござれな変態ウェイン・ショーター、彗星のように現れベース奏法に幾多の革命を起こした狂気の大天才ジャコ・パストリアスたちが在籍した、ジャズ・フュージョン界のスーパー・バンドだ。

彼らの全盛期とされる時代はショーター、ザヴィヌル、ジャコに加え、ドラムのピーター・アースキンが加入した1978年から、ジャコ、アースキンが脱退する1982年を指す説が有力である。

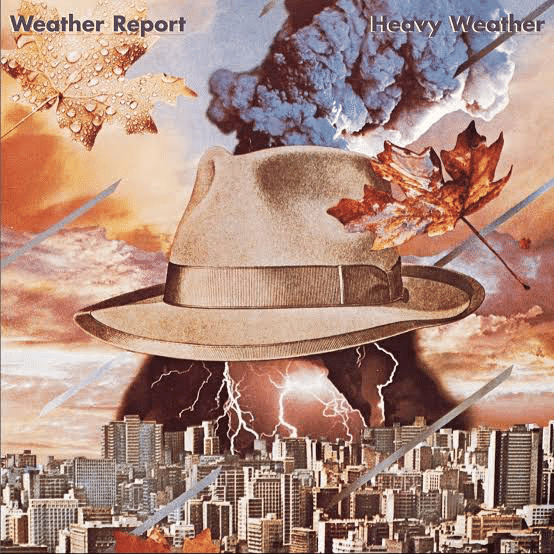

代表作は1977年の『Heavy Weather』と78年作ライブ盤『8:30』の二つ。これらの作品はバンド全体の技術的練度もさることながら、1975年までのマイルス・デイヴィスが持ち得なかった「キャッチーさ」を持ち合わせていた。それだけに『Heavy Weather』の方は50万枚という異例の売り上げを記録し、『8:30』は栄誉あるグラミー賞まで獲得している。

しかし忘れてはならないのはWRの結成時期は”1970年”だったということだ。1970年という時期……この時期に不思議な霊感を感じる人は少なくないのでは?と思う。この年、ビートルズは解散し、ピンク・フロイドは『Atom Heart Mother』を発表し、レッド・ツェッペリンはいよいよスターダムを駆け上がり、ジミヘンはこの世を去り、マイルスが『Bitches Brew』にてその遺志を継いだ。考えてもみれば1970年という時期は、新しい息吹が芽生えつつも、60年代末期の混沌とした雰囲気がいまだ未消化であったように思える。

WRとて話は同じである。ショーター、ザヴィヌル、そしてチェコ出身のベーシスト、ミロスラフ・ヴィトウスらを中心に結成された初期WRの「集団即興」の時代。初代ドラマー、アルフォンソ・ムゾーンと初代パーカッショニストのアイアート・モレイラも参加した1st、この作品は後に呼ばれることとなる「フュージョン」とは似ても似つかないシリアスで前衛的な作風であった。

この時代の彼らを突き動かしていたのは、先ほども述べた「集団即興」という共通言語であった。集団即興とは読んで字の如く、一人が即興演奏をしている間はリズム隊以外引っ込んでおいて眺めるだけである、従来のいわゆる「ソロ回し」のジャズ的なスタイルとは異なる。初期WRの試みは、全員が全員常にソロをとっており、だからこそ全員常にソロを取っていないというスタンスにあった。口ではどうにも説明が不条理になりかねないので映像をご覧いただきたい。

サムネイルに映るアルフォンソ・ムゾーンの布袋尊みたいな和かな笑みも目を引くが、こちらの映像で何より目につくのが、「お互いの顔を常に見合っている」ことにあるだろうか。

もちろん従来のジャズといえどもそうした要素が一切ないわけではない。ビル・エヴァンス・トリオにおけるインター・プレイなどとも決して当たらずとも遠からず的な類縁関係にあると思う。

あまり注目されてこなかったミロスラフ時代のWRであるが、よくよく聴いていけば聴いていくほどこの時代こそ独自の殿堂を築いていた時代であったということが分かってくる。マイルスもそうだが、WRに関しても、公式発表されている音源だけでは全容は全く掴めないのである。

ここでミロスラフ時代の公式録音を振り返ってみよう。

まずは先ほど述べた1st『Weather Repot』。まだ本格的なツアーに出ていなかったということもあって、サウンドは若干固い感じもぬぐえない。

本領を発揮し始めるのが1972年の2nd『I Sing the Body Electric』。本作よりドラムはエリック・グラヴァットに、パーカッションはドン・ウン・ロマンへと変更された。それに加えてB面は72年1月の東京公演の演奏から成っている。

そして件の東京公演を完全収録したのが『Live in Tokyo』。ミロスラフ時代のライブのうち、公式発表されている音源は今のところ本作だけである。

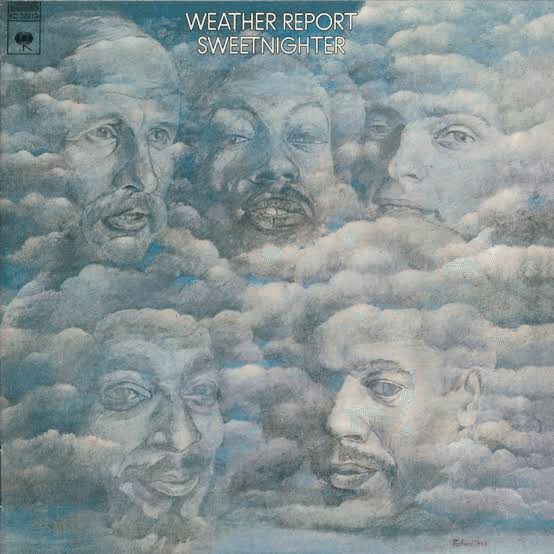

そして1973年、最後のミロスラフ参加作となったのが『Sweetnighter』。最も特徴的であるのが《Boogie Woogie Waltz》の存在であろう。これまでアヴァンギャルドな要素ばかり前面に出ていたWRであるが、この楽曲によっていよいよ第二の要素、ファンク要素が加わることとなる。

と、ここまで公式録音を中心に初期WRを振り返ってきたが、実のところ公式では全く未カバーな時代が存在することについては触れてこなかった。二代目ドラマーであるエリック・グラヴァットの後任者、グレッグ・エリコの存在についてである。

そう、本記事でもっとも紹介したかったのが、この時代であった。

グレッグ・エリコの活躍として、もっとも有名なものはスライ&ザ・ファミリー・ストーンにおける仕事であろう。スライ&ザ・ファミリー・ストーンが当時としては異例の人種・性別混合編成バンドであったことは有名だろうが、中でも彼は黒人顔負けのリズム感とグルーヴ感を持ち合わせていた。1973年のWRはそんな彼の特性と、よりポップでファンキーな音楽性を模索していたジョー・ザヴィヌルの目論見がちょうど一致したことから成立したのであろう。

しかしながら、この時代、この編成によるスタジオ録音は一切残されていない。そこにはマイルスの”ロスト・クインテット“と概ね同じ理由、最大の売りであるスピード感とパワーはライブでのみしか引き出せないという事情があったのだと推測される。

これは8月26日シャトーバロンでのライブを聴いていただければ分かると思う。演奏内容は平たく言ってまず最強、こう「最強」とばかり繰り返してしまうと安っぽく感じてしまうかもしれないという思案がどうでもよくなるぐらいに最強である。

このライブ自体は以前から存在が知られてはいたものの、今年2022年3月に突如として再放送され、音質が格段にレベルアップした特上品である。レベルでいうなら納豆巻きが大トロにクラスアップしたくらいのレベル、まさしくそれぐらい優れている。

いままで『Heavy Weather』しか聴いたことがない人も、グレッグ・エリコ期を名前だけは知っていた人も、こればっかしは聴くべきである。突然のリマスタリング化と再放送、今まではあまりに不遇であったが、今度こそこれからがWR、グレッグ・エリコの世紀がやってくるはずである。そう願いたい。

① 125th Street Congress

同曲は『Sweetnighter』にて収録。スタジオ版は何につけてもファンキーな演奏が取柄であったが、このテイク、流石はライブといったところ。ザヴィヌルのディストーションを掛けまくったエレクトリックピアノを合図にグレッグ・エリコのドラムが駿馬の如く駆け回り、ショーターが好き勝手吹き回る。こんな感じの序盤4分間、はて、自分はロックバンドを聴いているのだろうかと錯覚させられるぐらいだ。

まず耳を惹くのがザヴィヌルのエレクトリックピアノ。70年代も後半に入ると最新鋭のシンセサイザーを駆使してジャコと全力のタイマンを張ることになるが、ここで聴ける演奏はそれとはまったく違った性格の激情っぷり。ジャコ期のシンセ演奏は、確かに当時としては最新鋭の機材を使っていたとしても、やはり今の耳で聞いてしまうと音色そのものは埃被った印象を受けてしまう。しかしエレピはどうか。マーク・キャリーなどの現代ジャズ演奏家に代表されるように、エレクトリック・ピアノのサウンドは一周回って「新しい」印象を受けるのではないか。ここでのザヴィヌルのエレピは、こうした効果も手伝って一層新鮮なものに感じられる。

勿論、ミロスラフもエリコも全く負けていない。ミロスラフはエレクトリック・ベースを持ち、強力な重低音でバンドを下支えすると共に鼓舞する役割を果たしている。

そしてエリコ。彼の演奏は全てにおいて疾走感である。周りの音に反応する、しないのジャズ的なフィーリングではなく、凄まじい勢いをもってバンド全体に推進力を持たせている。この点からも初期コンセプト「集団即興」の解体が実に肌で感じられる。

② Early Minor

打って変わって次の曲は冷静にクールダウン。舞台は実質ザヴィヌルとショーターとウン・ロマンのトリオ。同じくザヴィヌルが書いた《In A Silent Way》とも非常に近しい雰囲気を持っているだろう。

71年ベルリンなどのライブにおいては、上記の静謐なソロの後に集団即興パートが設けられていたが、この日のコンサートはそんな展開もなく次の曲へと移ることに。

③ Directions

マイルス・デイヴィスによって原型が殆ど無いくらいに換骨奪胎されたことでお馴染み、《Directions》である。マイルスバンドにおいては題名が示す通り、オープニング曲として頻繁に選ばれていたが、作曲者ジョー・ザヴィヌルが居るWRでは別にそんなことはない。

出だし、爆発するか?!と期待したが、録音のバランスの仕業か、ちょっとおとなしい感じがしなくもない。ところがテーマ部分が終わると、エリコとミロスラフが激しく暴れる、暴れる!

エレべをキープし続けるミロスラフは入念に、ねちっこく煽りまくる。ダブルベースのバカテク高速ピチカート奏法もそれはそれで愛おしいが、流石はミロスラフ、エレべを弾いても良い意味で全くファンキーにはならない。

そしてバケモノ染みているのがエリコである。相変わらずキープ力と爆発力が半端じゃない。1曲目と3曲目を数分聴いてもらうだけでもこのバンドのヤバさがすぐさま伝わってくると思う。

④ In A Silent Way

再び場は静まって静謐なパート。爆発するパートとクールダウンするパート、交互に訪れるのはこの日のWRの特徴だろうか。爆発し続けるのは楽しいが、反面聴き疲れてしまうという難点もある。さらに1時間強爆発しっぱなしというのは、洋の東西を問わずどのバンドであっても恐らく不可能に近い。序盤数十分間爆発しっぱなしで残り数時間がダルな展開よりは、WRのように盛り上がり所・クールダウン所が交互に訪れる方が聴く側としてもよっぽどやりやすいだろう。

演奏そのものについて触れると、当然だがマイルスのバージョンとは全然違う。ザヴィヌル、弾いているのはシンセだろうか。耳にキューンと響く感じがこれはこれでいい。

⑤ It's About That Time

水面下での地味なやり合いを楽しめるのがこの曲。さらに「集団即興」の初期WRともなれば猶更だ。ご存じの通り、初期WRに明確なソロの概念は存在しない。なぜなら誰であろうと、どんな時であっても、バンドのメンバーである限りは自由にソロを取る事が出来るからである。その証拠に、ショーター、ソプラノで自由に出入りしている。

フロントであるショーターとザヴィヌルが上手い具合に絡み合い混じり合い、これぞ集団即興!という雰囲気を醸し出している。しっかしそれにしてもこの緊張感、バンドの演奏は相当な緊張が強いられたことであろう。何よりザヴィヌル本人の「素晴らしい時は本当に素晴らしかったが、そうでなかったときはそうではなかった」(うろ覚え)という回想を思い出す。71年から73年にかけてのWRは正しく「フォー・ミュージシャンズ・オンリー」な雰囲気を演出していたかと思うが、その反面、個々人のプレイヤーの好不調に大きく左右される部分があったかと思う。この点は74年以降、バンドの演奏がより一層ポップスに傾倒すると改善されていった。

74年以降とそれ以前、どちらが良いにせよ、私たちが今聴いているのは73年のWR。高度で知性的なインプロヴィゼーションの波状攻撃に耳を委ねよう。といったところで40分以降のブリッジ展開。ここの展開は本当に凄まじい。これを聴かずして何を聴けようか。

⑥ Sophisticated Lady

ここではザヴィヌルのソロピアノを中心に再びクールダウン。楽器はアコースティック、しかもデューク・エリントン楽曲である。WRとエリントンといえば、『Night Passage』の《Rockin' In Rhythm》が有名だろう。エリントンのバージョンである1963年のオランピア公演テイクの時点で、代わる代わる交代するフロントの連続は相当に刺激的であったが、WRのテイクも十分にその個性を活かしきっていた。何にせよエリントンへの深い敬愛で固められたジャズメンたちが集ったWR。電気とアコースティックという違いはあれど、「音の厚みで魅せる」、この一点においてWRとエリントンも共通した部分があったのだろう。

さて、ここにきて実家のような安心感すら覚えさせるザヴィヌルのソロピアノ、これまた堪らなく絶品。非常に良い意味でラウンジに来ている感が強い。これだったら間違いなくシャレオツなジャズバーでも流せるだろう。

⑦ Percussion Interlude

題名が示す通り、パーカッションによる間奏。ウン・ロマン以外も手伝っているのか?銅鑼のような音と共に、ゴンタくんでお馴染みクイーカのウホウホ連続攻撃。ザヴィヌルもギュワンギュワワーンと怪しく音を立てながら、ミロスラフも底を這いまわる。と、そのままミロスラフを合図に短い間奏部分は終わりを告げる。お次の曲も見逃せない。

⑧ Boogie Woogie Waltz

きっ来た!作曲者であるザヴィヌルをして「グレッグ・エリコが一番うまく演奏出来た」と言わしめた《Boogie Woogie Waltz》である!

なるほど、まず出だしからして凄い。エリコの驚異的なキープ力でこれまでのバンドの雰囲気がガラッと変わってしまう。さすがは本場のファンク職人、ソロは取れなかったかもしれないが、ザヴィヌルとショーターが存分に好き勝手出来る下地をガッシリと作り出してくれている。

この楽曲は前任者であるエリック・グラヴァットから始まり、ピーター・アースキンの時代に至ってもなお引き継がれることとなる息の長いセトリだが、WR史上ここまで縦ノリであった《Boogie Woogie Waltz》は存在しないとすら思う。普通であったら全くノれないはずの高度なインプロヴィゼーションの連続に、エリコ一人が加わっただけでここまで変わるものかと驚かされる。そして終盤のユニゾン、ここまでくると昇天してしまいそうだ。

ここで聴ける驚異的な演奏の数々、一度に限らず百度聴いてもまだ新しい発見が得られることだろう。

⑨ Boogie Woogie Waltz /Improvisation / I Thought About You / 125th Street Congress / Seventh Arrow

ここでバンドのメンバー紹介を挿んでひと休憩。バンド紹介明け、ザヴィヌルが再び《Boogie Woogie Waltz》のフレーズを弾き始めたかと思ったら、そのままショーターが場を強引に乗っ取る。これは予定された展開だったのだろうか?もしそうでないならやはり初期WR、相当に自由なバンドだったことに違いない。

さて、ショーターのソプラノ・ソロ。単なる羽休めかと思いきや寧ろ鳥が羽ばたいているかのような、美しいフレーズを紡ぐ。ムードを作り出す事にかけては彼の右に出る者はいない。

そんな中で1時間14分頃、エリコとザヴィヌルもこの展開に乗ってくる。これはどうやら《Improvisation》、「即興」らしい。そうかと思ったら《I Thought About You》のフレーズも登場する。うーんどこからどこまでが曲なのか、即興なのか見分けがつかない。しかしこの時代のWRにはそんな理解など不要と言えば不要。マイルスで言うところの”Call It anything“なのだ。

そして待ち望んでいた《125th Street Congress》の再登場!例によって怒涛の勢いで突き進み、《I Thought About You》のフレーズが合間に挟まろうがどうでも良い、といった調子でもう訳わかめの雨あられ。残る数分間も全く休まることはない。そして最後は《Seventh Arrow》のフレーズでズドンと〆る。凄いという言葉をこの6000文字の中で使いすぎて、どうにも軽く感じられるが、本当に凄いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?