新学期の技⑥~初日に何をする?~

新学期初日何をしますか?新学期初日を前にワクワクしますし、ドキドキします。曼荼羅図を作ってゴールを作成してもやはり1日1日の積み重ねが大切。

特に初日。初頭効果と呼ばれる心理的効果があるように、「最初」って肝心ですよね。

二学期を前に、自身の2学期初日をちょっと振り返っていました。

ここ10年くらい記録が残っているのです。

記録といっても学級便りです。年間200号~400号くらい出します。特に学期はじめは事細かに記録しているのでこうやって振り返ることができます。

5年生を担任したときの2学期初日をもとに「初日のネタ」について書いてみようと思います。

初日のネタ

黒板

白黒でごめんなさい。過去の写真はほとんど残っていないんです。

・データが吹っ飛んだこと多数

と

・個人情報に厳しくなって学級便りのデータを削除している

ことが原因です。

さて、話を戻します。子ども達を迎える教室の黒板です。一学期の終業式に書いていたものです。

・宿題やっている?

・旅行に行った?

・夏休みの思い出は?

など、40日後の自分にあてたメッセージが書かれています。

40日もあれば、子ども達は書いた内容をすっかり忘れています。朝の教室、黒板前で子どもたちがいろんな会話で盛り上がります。

1学期末に書いてなくても大丈夫です。その代わり先生が書けばいいんです。短いメッセージで十分。そこにイラストが付くとさらにグッド。基本的に人間は視覚優位ですから。

おしゃべりたいむ

朝の会。まず友だちとのおしゃべりタイムをとりました。久しぶりに会う級友です。しゃべりたいこともあるでしょう。何より

・聞いてもらえる

この体験を大事にしています。夏休みの思い出を(楽しいものも、つらいものも)たっぷり聞いてもらえれば、それだけで子どもたちは満足。承認欲求が満たされます。

また、教師側のメリットとして、オーバーに話している子、笑顔で話している子、目を見て聞いている子・・・。そう、素敵な話し方、聞き方をしている子を取り上げ、

・いいね!

・〇〇さんの素敵

と称賛したり、感謝したりすることができます。

おしゃべりタイムをとると、教室が温かい雰囲気に包まれます。

紙業式で大切にしたいこと

おそらくどの学校でもありますよね。始業式。

初日の1時間目に実施が多いのではないでしょうか。

始業式に行く前どうされてますか?

私は

・始業式で大切にしたいことは?

・始業式って何ができればいい?

・始業式、どんな姿で参加する?

のような声掛けをします。

ペアトークさせる場合も、いきなり個人を指名する場合も、はたまたホワイトボードミーティングにもっていく場合もあります。

子どもたちが前向きに取り組むには

①自我関与

②有用感

③フィードバック

が必要です。

始業式にできるだけ自我関与させるための、問いかけです。同時に、2学期多く予定される行事への布石です。行事の目的、目標は子ども達といつも考えます。

いきなりは難しいので、こういったちょっとした場面を積み重ねるのです。

ちなみにある5年生では始業式で大切にしたいことを話し合っている最中「歌に関係するものがない。」

とある子がつぶやきました。

この発言をきっかけに、「歌も大切にしなくちゃ」「じゃあどう歌う」と子どもたちなりの始業式の価値、そしてその価値に向かう方法が出されました。

掃除計画書

始業式から大掃除がありますよね。これは急なので1学期を引き継ぐパターンが私は多いです。しかし2学期用の掃除も考えなくてはいけません。

1学年複数学級だったので掃除場所は割り振られています。

3年生以上の2学期は、掃除にかんしてはほぼ子どもたちに丸投げです(笑)

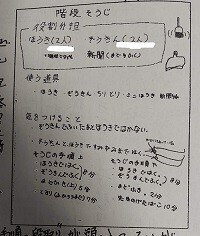

子どもたちに掃除計画書を作ってもらうのです。

こんな感じです。これを初日の学活でやってしまいます。できなければ2日目3日目と持っていきますが。

私が細かく役割を決めることはありません。細かく担当を決めるのも、早く来た人からほうき、雑巾ね となろうが、それは各グループにおまかせ。

ひずみがおきたら、それぞれが修正すればいいのです。

黄金の3日間、白銀の3日間ということばがあり、システムを、一人ひとりに登板を・・・と昔はやっていました。

ですが、今初日に大切にしていることは

・子どもたちの手で

・子どもたちの自我関与を

です。掃除計画書に限らず、当番などを子どもたちの手に委ねてから新学期の準備ががくんとへりました。よく教室にある掃除当番の円盤。あれをつくらなくていいんですから(笑)。

長くなったので

長くなりましたので、今日はこの辺で終わろうと思います。ネタと言うからどんどん積極的にこちらから・・・と思われた方、申し訳ありません。

30歳くらいまではそうでした。次から次にネタを繰り出し、新学期初日をつくっていく。

しかし30歳を境に代わりました。子ども達に任せて、私は動きを見る。素敵な動きはみんなに広げ共有していく。

子どもたちに

どうしたい?

どうなればいい?

と尋ねる。こちらが全て決めるのではなく、子ども達の力を借りる。

子どもたちの主体性

といいながら、学級の当番や係、行事へのとりくみなど、こちら主体で決めたら・・・なんかちょっと違うなと思っているのです。

話がとりとめもなくなってしまいました。申し訳ありません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?