今、やれることを~J2第12節 ファジアーノ岡山VSアルビレックス新潟~

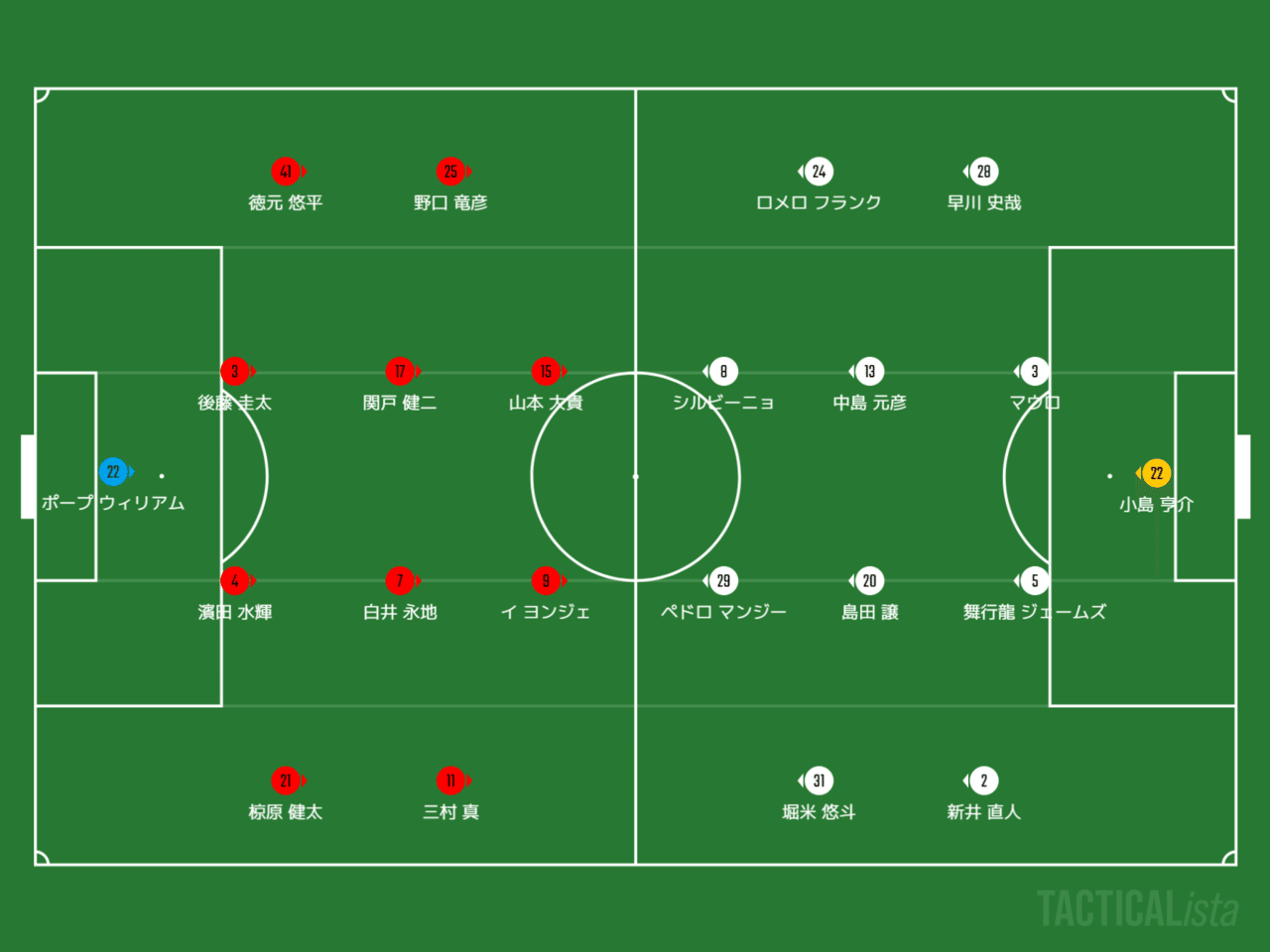

スタメン

両チームのスタメンはこちら。

プレスで我慢比べに持ち込む前半

スペインの風を受けて、ボール保持型に生まれ変わった新潟に対して岡山がどういう対応をするのか(⇒引いて守るのか高い位置からプレッシャーに行くのか)が焦点になると思われたこの試合。立ち上がりの10分は、岡山がイヨンジェと山本を背後に走らせるロングボールを繰り返し行うテンポの速い展開。前線が背後を取れればそのままチャンスになるし、新潟がはね返せばそのセカンドボールを中盤が回収に向かうという二段構えのダイレクト攻撃で新潟にボール保持をさせる余裕を与えていなかった。

特に試合序盤の岡山が積極的に狙っていたのがイヨンジェと山本の前線2枚が縦関係になって、前線の下がった選手一枚にロングボールを当ててフリック、その動きに前線のもう一枚が新潟の最終ラインに抜け出そうとするプレー。特に高さのない早川が右SBにいる新潟の右CB-SB間を狙っていた印象である。新潟の舞行龍とマウロのCBコンビは、岡山の背後を狙うロングボール戦略を嫌がっている感がうかがえた。

蹴って走ってを繰り返せばこの暑さ(試合開始時で32℃”!)なので岡山もすぐにバテてしまう。10分を過ぎると流石に試合のペースは落ち着き、戦前に予想された「ボールを保持する新潟VSそれに対応する岡山」という構図になっていく。

新潟のボール保持はCB-CHの4枚が中心となる、4-4-2のチームではオーソドックスな形。中島や舞行龍が積極的に縦パスを打ち込んでいくようにしていたのだが、これに対して岡山は4-4-2で前線からの高い位置でのプレス守備を敢行。岡山は新潟のボールホルダーに対して人数を噛み合わせるようにプレスをかけるようにしており、CHの中島や島田がCBからのボールをもらいに行こうと列を下りる動きをすれば、白井か関戸のどちらか一枚が必ず付いていくようにしていた。

そうなれば新潟は大外の出口になるためにSBがボールを受けに動くが、これに対しても岡山はSHが上がって付いていくことで自由を与えないようにしていた。

この日起用された岡山の中盤4枚は、引いて守るよりは前から追わせる方が良さを発揮する組み合わせ。というよりは4-4-2でブロックを組んで守るという経験があまりない(特にSHの2枚)。なので岡山としては自分たちのウィークポイントを隠して、相手の良さを引き出させないように守るという選択をしたと言える。

岡山が前からプレスに行く守備をやろうと思えば、最終ラインをできるだけ押し上げて各ライン間をコンパクトにしないと簡単に崩される。逆に言えば新潟は、岡山の最終ラインを下げさせるプレーをしていきたいところだが、前半の新潟は前線のシルビーニョとマンジーが背後を取る動きをほとんど行えていなかった。そのため濱田と後藤のCBコンビは、中盤から前が積極的にプレスに行けるようなライン設定を維持することができていた。新潟は気を吐くように右SHのロメロフランクが右サイドから岡山の最終ラインに積極的に仕掛けており、25分には決定機も作っていたのだが、31分に筋肉系のトラブルで荻原との交代を余儀なくされる。

ボール保持の展開は増えたものの、なかなか後ろで思ったように時間を作れない新潟。飲水タイムを挟んで、より横幅を意識してボールを動かすようになる。中島や島田からのサイドチェンジのボールを増やすことで岡山の中盤に横のスライドを連続させて、岡山の高い位置からのプレスを牽制しようという狙いを見せる新潟だった。

島田の左サイドへの大きな展開から堀米→シルビーニョでシュートに持っていくシーンこそ作られたものの、それ以外は新潟のボール保持攻撃に対してシュートシーンを作らせずに守れていた岡山。35分過ぎから徐々に自分たちのボール保持の時間を増やしていく。岡山はCB-CHの4枚にポープを加えるいつも通りの形。CBやCHから無理に縦パスを入れるのではなく、横幅を取るSB(徳元・椋原)に広げて、詰まったらまた後ろに下げるU字型のボール保持を行っていた。

新潟は第一ラインの2枚からのプレッシャーが強くなく、早めにハーフライン付近を起点に4-4-2のブロックで守るようにしていたので、岡山は比較的後ろでボールを持つ時間を作ることができていた。繋いで崩しにかかるメンバーではないので、敵陣に迫る形は前線を走らせるロングボールからがほとんど。それでも44分には白井→椋原へのサイドチェンジから中央の関戸の縦パスに野口が受けて、イヨンジェとのワンツーでペナ内に入る形も見せていた。

立ち上がりの10分はアップテンポだったものの、基本的にお互いにペースアップをあまりできない、我慢比べのような前半はスコアレスで折り返し。連戦×暑さなので当然と言えば当然と言える。

消耗戦で報われた労働者

新潟は後半から堀米→高木の交代。高木は右SHのポジションに入り、前半はロメロフランクのポジションにそのまま入っていた荻原が左SHに入るようになった。

前半の立ち上がりと同様に、後半の立ち上がり10分もペースを握ったのは岡山だった。イヨンジェをサイド奥に走らせる形を見せつつ、大外のSBに広げてのハーフレーンにSHがボールを受ける形を作って敵陣にボールを運んでいく。特に積極性を見せていたのが左SHの野口。徳元と連係して、相手のプレッシャーが強いエリアでもボールを呼び込んで自ら前を向いて仕掛けていこうとするプレーを見せていた。

傾きつつある流れを決定的にしたい岡山とこの流れを変えたい新潟は、54分に同時に交代カードを切る。岡山は上田と上門の投入で上門をトップ下にした4-2-3-1に変更。新潟は渡邊を投入し、そのまま前線に起用する。

この交代カードで先に効果が現れたのは新潟の方だった。新潟は岡山の後方でのボール保持に対して渡邊と荻原の左サイドから積極的にプレスをかけていくようになり、右の椋原がプレッシャーを受けるようになった岡山はアバウトなボールが増えて上手くボールを動かせなくなっていく。

自分たちで流れを押し返す形を作れるようになった新潟。攻撃でも主役になったのは、渡邊と荻原の2枚。渡邊は相手最終ラインの背後に仕掛ける動きと起点を作るプレーで深さを作り、荻原は左サイドから縦に勝負をすることでサイドからのクロスを増やしていった。ところが新潟は64分に舞行龍がアクシデントで田上と交代し、新井がCBに入る。この交代で新潟は交代回数を使いきってしまう。

流れを引き戻したい岡山は、舞行龍の交代と同じタイミングで前線でタメを作れる清水を投入。この日の岡山はアバウトなボールでもイヨンジェで何とか収めることができたり、また清水がセカンドボールを回収してそのままキープすることができたりしていたので、新潟に流れをそのまま持っていかれないようにすることができていた。しかし岡山も67分に椋原がアクシデントで下口に交代。岡山も交代回数を使い切ってしまい、残り約20分は消耗戦の様相を呈してきた。

消耗戦の中で一歩前に出たのは岡山だった。70分を過ぎたあたりから新潟の前への出足が遅れ始めると、再び岡山がSBに展開することで横幅を使ったボール保持を行えるようになる。中盤やSBからのパスの中継点として機能していたのがイヨンジェとの縦関係で下がり目のポジションを取っていた清水や上門だった。特に上田の縦パスから清水が起点となる形が多く、清水のキープで時間を作るとそこに上門や白井、関戸が飛び出していくことでゴール前に迫っていく形を作っていった。

決勝点となる86分の白井のゴールは、自陣でのリスタートから一度右サイドに広げるも、詰まってしまったのでポープまで下げたところからスタートしている。

ポープは寄せてきた渡邊をものともしないで左大外の徳元に展開。前方の視野を確保した徳元はハーフレーンで浮いた上門に渡して、上門はそのままドリブルを開始。上門のドリブルで島田を引き付けたことで白井がフリーでボールを受ける。イヨンジェが相手最終ラインを引っ張ったことでシュートコースが空いた白井がそのままミドルを決めて1-0。(下動画1:32から)

チームとして意図してきた、GKからスタートし横幅を使ったボール保持からハーフレーン~中央でのコンビネーションを使って生まれた得点。それぞれの関与していた選手たちのスキルと上手く意図が噛み合った素晴らしいゴールであった。

その後新潟はセットプレーから連続してシルビーニョや早川がチャンスを作り出すが、岡山は下口のゴール際でのブロック、足を負傷していても走ることをやめなかった関戸のクリアなどで何とかピンチを凌いで逃げ切り。1-0で岡山がホーム連勝を飾った。

総括

・本来は後方でのボール保持からライン間へのパスを入れつつ、相手の背後を取って崩していくサッカーをしていきたかったのだろうが、中2日での新潟→岡山のアウェー移動、そして夜になっても全然涼しくならなかった気候からか、終始新潟の動きが精彩を欠いていたのは事実。途中から入ってきた荻原や渡邊で流れを押し返そうとしたのだが、その後にアクシデントで交代回数を使いきってしまったのが最終的に痛手だったと言える。売り出し中の本間やヤバいと噂されていたファビオが出ていれば、岡山にとってもっと難しい試合になっていたのは間違いない。

・サイドから新潟を押し込む形を作り、そこから得点に結びつけた直接的な勝因は、上田や上門や清水といった、途中から満を持して投入された選手たちのクオリティ、それを引き出した有馬監督のベンチワークであったのは間違いない。しかしそういう試合展開に持っていくことができたのは、今のチームとしてできることを先発メンバーがしっかり全うしてバトンを繋げたからこそ。前線と中盤が新潟に後ろでの余裕を与えないプレスをかけ、それを行えるようにCBが高めのライン設定を行い、自分たちがボールを持てば、雑にならないように横幅を使ってボールを動かし、機を見て前線を走らせる形を見せていった。これができたからこそ新潟はどんどん体力を消耗していき、終盤になって岡山が一歩前に出ることができたのだと思う。

・岡山にとっては中2日の試合であっても、ここまでやらないと勝ち点3を取ることはできないことを改めて認識させられた試合でもある。連戦が続くなかで体力面、そして負傷した椋原や関戸の状態を含む選手層の不安は隠せないが、徐々に試合中での存在感、意図のあるプレーが増やせている野口や栃木でのリベンジに成功した下口といった選手たち以外のリザーブメンバーがどこまで台頭できるかに今後の順位争いはかかってくるだろう。

試合情報・ハイライト

【本日 新潟戦】

— ファジアーノ岡山スタッフ公式 (@fagiano_koho) August 15, 2020

アルビレックス新潟戦後の監督・選手コメントをホームページに掲載しました。 https://t.co/GAuDqohDok#ファジアーノ岡山 #challenge1#アルビレックス新潟#DAZN

【無料】有馬賢二監督「フレッシュな選手、かつ崩し切れる組み合わせを早めに投入していくっていうのが狙いの一つでした」+(後藤圭太、白井永地)/【J2第12節・新潟戦コメント】 https://t.co/UFOc456Idk #ファジアーノ岡山 #ファジラボ

— ファジラボ事務局 (@fagilabo_info) August 15, 2020

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?