「上手くいかない」の積み重ね~J2第9節 ファジアーノ岡山VSFC琉球~

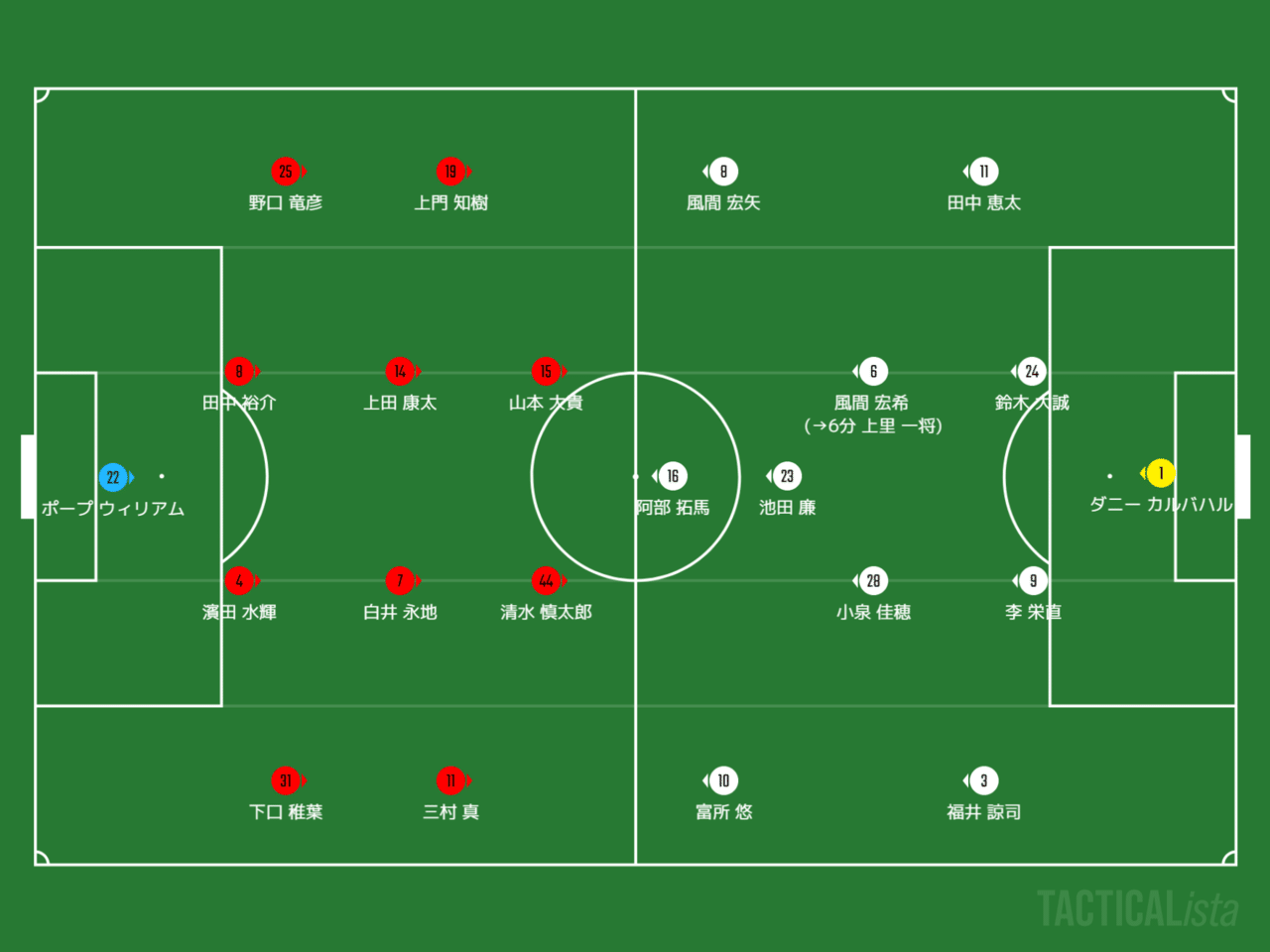

スタメン

両チームのスタメンはこちら。

アグレッシブな琉球の仕掛けに躓く岡山・・・も?

後ろから繋いでいく傾向の強い琉球に対して、岡山の立ち上がりの対応はカルバハルからのゴールキックを繋いでいこうとするポジショニングに、第一ラインの2枚とCHがそれぞれ琉球の選手にマークしていたように、いつも通りの前からポジションを噛み合わせる形を取っていく。琉球のボール保持はCHが列を下りて3バック化する形が多いので、岡山が高い位置でボールを奪っていくことを考えたら、それに対して付いて行く姿勢を見せようとしていたのは当然の話。

しかし岡山の狙いは立ち上がりから上手く行かないことが多かった。琉球は1トップの阿部、そして2列目の池田、風間、富所の3枚がシャドー気味に上手く岡山のCH(上田・白井)の周辺にポジショニングしており、加えてSB(福井・田中)が大外で高い位置を取っていた。これによって岡山のCHは琉球の1トップ3シャドーのケア、SH(上門・三村)は琉球のSBのケアに神経を割くこととなり、琉球のCB-CHの4枚で行うビルドアップに第一ラインの2枚で対応しなければならないことが多くなってしまった。

ここで岡山のSHが遅れて琉球のビルドアップを咎めに向かえば、琉球は空いたSBに展開して運んでいけば良い。こうしたサイドへの展開に対して、岡山のSB(下口・野口)が琉球のSBに素早く詰めるなどして上手く対応できれば良かったのだが、CBとの距離を保ちかつ3シャドーを見ないといけないポジションを取る、中央のゾーンを埋めるので精一杯だったので、スライドが遅れてボールホルダーに詰めきれないことが多かった。技術も経験もまだ不足しているので、こういった臨機応変な対応をしろというのが無茶振りな気はする。

こうして立ち上がりから敵陣に安定してボールを運べていた琉球。敵陣での崩しはボールサイドに人数をかける形がメイン。ハーフレーンと大外に人をポジショニングさせる形や、同じラインに複数の選手を並べてのフリックやスルーの形などで、岡山のマークを引き付ける。そして岡山が引き付けられて空いたスペースにボールを叩く。この一連を繰り返すことで、岡山のボール回収地点を自陣深くに押し込んでいった。

また琉球はボールサイドに人数をかけているので、ボールを失ったときのカウンタープレスも効率的に行えていた。そのため岡山はボールを回収してもポジショニングが悪く、時間を作れないので、奪った後のパスが繋がらないということが多発していた。ロングボールをメインにしていくわけでもなかったのにこうなってしまっていたのは岡山にとっては痛恨事だろう。

しかしそれでも先制に成功したのは岡山の方だった。しかも16分という比較的早い時間帯に。敵陣で上田が清水に縦パスを入れ、清水が李栄直・小泉のチェックから逃れてキープし前を向くと、ペナ内に抜け出した山本にスルーパス、シュートはカルバハルが弾くもこぼれ球を三村が詰めて1-0(下動画0:20から)。

イヨンジェがベンチスタートとなったこの試合、岡山としてはイヨンジェの背後を取る動きに合わせたロングボールが使えないので、地上戦で清水に当ててそこから前進していく形を狙っていたのだと思う。清水への縦パスからゴール前に入っていく形を作れた、そして実際にゴールを取れたのはチームとしては狙い通りだったのではないだろうか。

しかしこの縦パスに偏った攻め方が、どんどん自分たちの首を絞めていくことになったと個人的には思っている。

幅と奥行きに苦しむ岡山

先制に成功した岡山だったが、先制後も試合の主導権は琉球のままであった。岡山はどうしてもビルドアップを阻害することができず、時間を与えられた上里や李栄直が散らすパスの受け手への対応で後手に回っていた。遅れてボールホルダーに向かうのでファールが嵩み、空いたスペースを利用される。特に小泉や池田は、岡山の選手が掴みきれない、かといって無視もできないようなポジショニングで岡山の中盤を翻弄していた。

特に30分以降の琉球が狙っていたのは、前節の京都と同じで、岡山の上門-野口の左サイドのライン。風間がハーフレーンで野口を引き付け、上門が大外でポジショニングする田中に付いていけない状況を利用して、大外からのクロスを入れる形を増やしていた。このクロスに阿部が詰める形であわやのシーンを頻繁に作られていた岡山は田中や白井がスライドしてスペースを埋める形で、野口を大外に出せるようにする対処を取るなど、左サイドの対応にはかなり苦慮していた。

ボール非保持でなかなか上手くいかない岡山は、ボール保持でも同様だった。前述の非保持時の対応で精一杯のSBが大外でビルドアップの出口になることがなかなかできず、横幅を使ったボール保持ができない。加えてイヨンジェの不在からか、琉球に背後を意識させることができずに、縦パスを出しても鈴木や李栄直を中心とした琉球の守備陣に迷わず潰されてしまっていた。自陣からのシンプルなロングボールで相手最終ラインに恐れを植え付けられるほど、清水と山本の2トップは空中戦で競り勝てるパワーがあるわけではない。このように岡山が幅と深さを使ったボール保持ができていなかったので、琉球は第一ラインからのプレスの方向を定めやすく、ポープや田中からのパスミスを誘ってのショートカウンターを仕掛けることもできていた。

40分以降の岡山は、一度第一ラインをハーフライン付近まで下げての4-4-2ブロックで撤退、とりあえず前半をしのぐ姿勢にスイッチ。立ち上がりの琉球の負傷交代によって5分と長めのATの中、セットプレー絡みであわやのシーンを招くも何とか1点リードで折り返すことには成功した。

大駒投入も盤面かわらず

岡山は後半開始から清水→イヨンジェ、三村→関戸。どちらも得点に絡んでおり、清水と三村のパフォーマンスが悪かったというよりは、投入する選手の特性で盤面を変えたいという有馬監督の意図が見える交代。

相手最終ラインとバトルして背後を狙っていけるイヨンジェと、SBや周辺の選手と連動して守れる関戸の交代によって、後半の岡山は高い位置からのプレスを控えて4-4-2で構えて守ってボールをカット、そこからイヨンジェや山本をサイド奥に走らせるカウンター狙いに移行する。琉球がイヨンジェと山本のランニングを嫌がってラインを下げてくれたら、という願望もあったかもしれない。

優勢に進めながらもビハインドで後半を迎えることになった琉球だが、前半と基本スタンスは変わることなく攻めていく。岡山がラインを下げて守っているのでビルドアップに手間取らず、前半よりフリーランの人数を増やしてボールサイドに人数をかけての崩しを徹底する。琉球はCHの小泉も高い位置に攻めあがって、1トップ3シャドーとのコンビネーションで立ち上がりから岡山のゴール前でのシーンを連発する。

琉球は試合展開のままに58分に同点に追いつくことに成功する。ただしボール保持で押し込んで崩して、という形ではなく、岡山の縦パスを李栄直がカットしてからのロングカウンターからの形であった。ロングカウンターから阿部が持ち運ぶと下口が倒してファールを獲得。そのFKを上里が直接決めて1-1(下動画1:25から)。

阿部のドリブルの先には田中と濱田が立っており、確かに下口のファールは無理にファールで止める必要のないものだったかもしれない。

岡山は一度奪ったボールを落ち着けたいところだが、複数で囲んで即時奪回のためのカウンタープレスをかけ続ける琉球相手に、ボールの失い方が悪いという前半からの問題を解決できないままであった。後ろで落ち着けるべき田中とポープがパスミス、選択ミスが多いとどうしてもボールは落ち着かない。失点につながったカウンターのように、ボールの失い方が悪いことで相手の前進を止めるポジショニングを取れていないことが多いため、高い位置で相手の二次攻撃を受ける場面が目立つ。

70分過ぎの飲水タイムから、岡山は非保持時に中盤の枚数を増やす4-1-4-1(4-5-1)にシステムを変更。琉球のCHの前に人を置き、かつ3シャドーの前に3枚を配置することで中央でのパスの出し入れのコースを消したい狙いだろう。これに対して琉球は大外のSBを起点に攻撃を展開させていく。中寄りの選手が外に流れる動きも増やして横へのスペースをズレを誘っていく。

岡山は73分に上田→赤嶺、山本→椋原。琉球も70分に風間→上原、富所→河合と、両チームともに足が止まる時間帯になってどんどんとカードを切っていった。赤嶺は保持時は下がり目のFWとしてパスの中継点となり、非保持時はIHになった関戸と同じ列に下がって中央を塞ぐという、赤嶺にしかできないだろう前線のバランサー役を担っていた。

岡山のシステム変更は確かに琉球を戸惑わせていた。徐々にオープンになっていく中で岡山も、ブラック労働が心配になってきた白井のランニングから勝ち越し点のチャンスは確かにあった。しかし次の得点が入ったのは琉球。岡山にとってはまたも下口のファールから生まれた上里のFKから、ポープの二度のパンチングが二度とも琉球の選手にこぼれた末の失点。上里のFKをパンチング→田中にこぼれてミドルシュートをパンチング→阿部にこぼれてそれを詰めて1-2。(下動画2:12から)

2失点後の岡山は、直後に野口→ユヨンヒョンを投入し、サイドからどんどんゴール前に迫っていく形を作っていく。サイド奥へのロングボールを飛ばし、そこからのクロスにユヨンヒョンが飛び込む形や上門のシュートでチャンスは作ったものの追いつくには至らず。最終スコアは1-2で琉球が今季初勝利となった。

総括

・それまでの琉球の試合を見ていても、「このチームがなんで未勝利なんだ」とは思っていたが、この試合でのパフォーマンスはその思いを強くするものであった。本当になんで今まで未勝利だったんだ。立ち上がりに負傷交代が発生するというアクシデントにもめげず、自ら運べてフィニッシュにも絡める阿部の1トップにパスレシーブに優れた小技の効く3シャドーが近い距離で崩しを行い、そこに大外のSBや小泉が絡んでいく攻撃は幾度となく岡山を苦しめた。非保持時も最後まで足が止まることなくプレッシャーをかけ続け、縦パスを潰してカウンターに結び付けていた。終始優勢に試合を進めており、「4、5点取っていてもおかしくなかった」という樋口監督の試合後コメントはぐうの音もでない正論だったと言わざるを得ない。ともかく琉球のみなさん、今季初勝利おめでとうございます。

・まごうことなき今季ワーストの試合内容を更新してしまった岡山。本文中、攻撃の中心となるべきSHの上門や三村、関戸という文字がほとんど出てこなかったことがこの内容を表していたと言える。琉球の攻守にアグレッシブな仕組みに対してミスを強いられ、「パスミスが多くなって上手く運べない」、「高い位置から上手く奪えない」、「奪ったボールをカウンターに上手く繋げられない」という、攻守に数多くの「上手くできない」ことが積み重なったことによる最終結果だったのかなと思う。

ビルドアップの出口になれないこと、横幅を取れないこと、守備ではスライドが遅れること、ボールホルダーに詰め切れないことなど、この試合では攻守両面においてSBがボトルネックになってしまい、SH-CH周りがそのしわ寄せを受けてしまうことが多かった。この試合の結果を招いた要素として、野口と下口という若いSBの苦戦は間違いなく大きな比重を占めるだろう。しかし今の岡山のサッカーでSBに求められる要素の多さと、この試合で実際に起用された選手のキャパシティの限界とに明らかな差があったことは、有馬監督自身分かり切っていたはずである。椋原、そして離脱中の徳元や増谷ですら、それを満たせているとは限らないのだからなおさらである。

・今のご時世TMで試すということがなかなかできず、ある意味ぶっつけ本番気味に「光るものはあるが実戦でそれをできるかどうかは未知数」の若手を起用し、案の定公式戦のインテンシティに苦しむという試合が続いている。相次ぐ主力の離脱でそういう選手を使わざるを得ない台所事情がそうさせる中、なかなか内容、結果ともに付いてこない有馬監督の苦悩が透けて見えるところである。しかし「禍を転じて福と為す」という言葉もある。実際に出ている若い選手たちは確実に成長の跡を見せてもいる。あの時は高い授業料だったなあ、としみじみと振り返ることができる未来がやってくることになんとか期待したいところである。

試合情報・ハイライト

【本日 琉球戦】

— ファジアーノ岡山スタッフ公式 (@fagiano_koho) August 1, 2020

FC琉球戦後の監督・選手コメントをホームページに掲載しました。 https://t.co/BKchAlAwov#ファジアーノ岡山 #challenge1#FC琉球#DAZN

【無料】有馬賢二監督「もったいないファウルを与えてしまった。焦れずにやり続けることが大事だった」+(ポープ・ウィリアム、三村真)/【J2第9節・琉球戦コメント】 https://t.co/uvXroeN5vR #ファジアーノ岡山 #ファジラボ

— ファジラボ事務局 (@fagilabo_info) August 1, 2020

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?