ここから収穫期?~J2第25節 東京ヴェルディ VS ファジアーノ岡山~

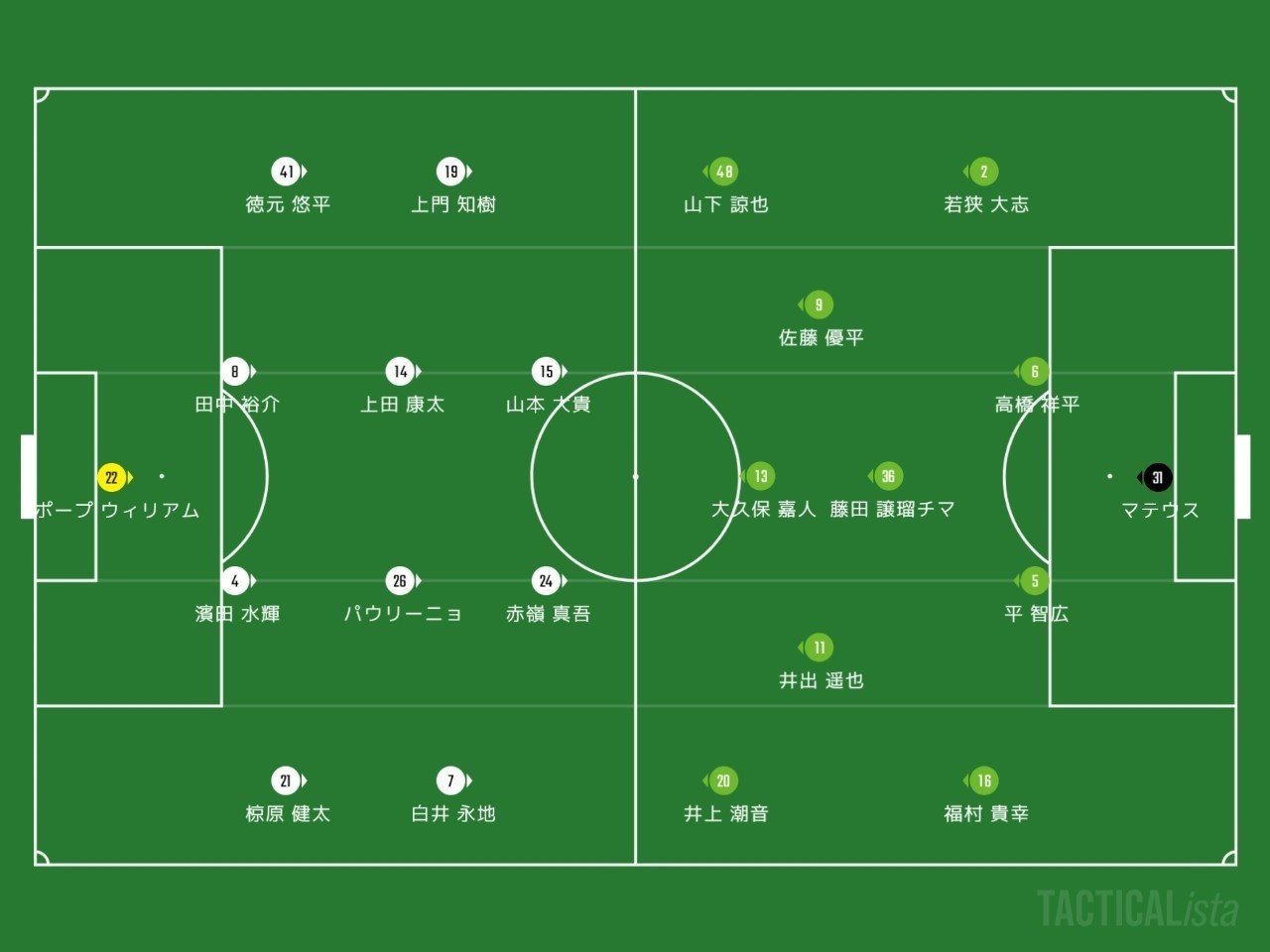

スタメン

両チームのスタメンはこちら。

捕まえるか、剥がすか

後方からボールを保持していく東京Vと、そのボール保持をできるだけ高い位置で捕まえたい岡山という戦前の予想通りの構図でスタートした試合。マテウスを組み込んだ高橋と平のCBによるボール保持を行う東京Vに対して、岡山は第一ラインの赤嶺と山本がアンカーの藤田を背中で消しながら追いかけることで、東京Vのボールの動きを規制して行く狙いを立ち上がりから見せていた。

岡山が第一ラインの2枚で東京Vのビルドアップを規制する形を作れれば、上門や白井といったボールサイドのSHが縦にスライドしてサイドに追い込み、東京Vが我慢しきれず縦に出したボールをパウリーニョや上田がミドルゾーン(できれば敵陣)で回収、そこからショートカウンターに繋げていくのが理想形。相手のビルドアップとはシチュエーションが違うが、21分に見られた東京VのCKの流れから相手が回収したセカンドボールを上田が奪ってショートカウンターを発動、上門のシュートに繋げた形を流れの中で作っていこうとしていたのだと思う。

東京Vは立ち上がりの10分くらいまでは、第一ラインから高い位置で規制をかけてくる岡山の守り方に対して、前に蹴ってそれをパウリーニョに回収されて岡山にボールを渡してしまうシーンが続くなど、若干戸惑いを見せているようだった。しかし徐々に、岡山の高い位置からのプレッシャーを外していく術を見せていく。

東京VはSBの若狭と福村が中のレーンに絞ってボールを受ける偽SBのようなしぐさだったり、IHの井出や佐藤が列を下りて最終ラインからのボールを引き出す動きを増やしたりすることで、岡山のSHを前に釣り出そうとしているようだった。岡山のSHが前に出たところで背後にできるスペースを起点にすることで第一ラインからのプレッシャーを回避、ボールを前進させていこうとする東京Vであった。前半の岡山は、特に左の上門の背後を若狭や佐藤に起点にされるシーンが目立っていたように思う。ここは右の白井とのSHとしての守備力の違いが出ていた部分だったかもしれない。

岡山は第一ラインからのプレッシャーがなかなかハマらなくなると、4-4-2のブロックをハーフラインを頂点にセットする形に移行。それでもゴール前にさっさと引くというよりはボールサイドに寄せて追い込んでいこうとする意識が高かったので、東京Vとしてはボールサイドで主にSB-IH-WGによるトライアングルを形成、岡山の選手を食い付かせて背後のスペースを取っていこうとする狙いを見せていた。岡山の背後を狙う脅威になっていたのは右WGの山下。右サイドから斜めに走りこむ動きを絶えず行っており、何度かゴール前で決定的に近いシーンを作り出していた。

岡山の高い位置からのプレッシャーを剥がしてある程度ボールを運ぶことができていた前半の東京Vだったが、意図通りに岡山の背後のスペースを取った形自体はあまり多くなかった。ボールを受けようと早い段階でアンカーの位置くらいにまでポジションを下りる大久保によって、ミドルゾーンの中央エリアで東京Vの選手たちが渋滞を起こすことが多くなってしまっていた。左WGの井上もサイドから仕掛けるのが得手な選手ではないので、岡山としては山下の動き出しに注意すれば4-4-2を崩される心配はないという様相になっていた。

慎重姿勢な岡山のボール保持

ボールを持ったときの前半の岡山は、回収したボールをまずは簡単に失わないようにするという姿勢を強く持っているようだった。前半戦での対戦では、相手のカウンタープレスや第一ラインからのプレッシャーに我慢しきれずにボールを失う回数が多かったのでそこの部分の反省からだろう。岡山のボール保持は田中や濱田がボールを持ったときに、上田やパウリーニョが下りてきてボールを落ち着けようとするシーンが多かった。

岡山が後方でボールを落ち着けようとするシーンが多かったのは、簡単に失わないようにすることもそうだが、東京Vのプレスを引き出し、ポープのフィードを使って裏返そうとする狙いもあったのだと思う。前半の岡山の前線2枚、赤嶺と山本、そしてSHの上門と白井も東京Vの最終ラインの背後を狙う素振りを何度も見せていた。

しかし前半の岡山は、前線の選手たちが背後を狙い過ぎ、結果的に深さを作れないボール保持になることが多かった。主に右サイドから白井と椋原でクロスを狙っていくことが多かったのだが、深さを作れないのでサイドに広げても詰まっていることが多く、打開が難しくなっていた。それでも、前線の赤嶺や山本はある程度ボールを収めることができており、後ろもイージーにボールを失う回数は少なくできていたので、自分たちのボール保持が相手のカウンターのスイッチになってしまうということは少なかった。

前半残り10分くらいになった頃から、岡山は赤嶺や山本、上門あたりが徐々に、ハイプレスから4-4-2のブロックに移行したときの東京Vのライン間でボールを受ける形を狙い始めるようになって前半を折り返す。

狙われた緑の宝石

後半から東京Vは大久保に代えて端戸を投入。大久保と違ってまずは岡山の最終ラインと駆け引きをする端戸を使うことで、前半あまりできていなかった、岡山の最終ラインに仕掛ける形を増やす意図を見せてきた後半の東京V。ビルドアップ隊も若狭、高橋、平の最終ライン3枚とアンカーの藤田にある程度固定し、背後を狙う選手を増やそうとした。立ち上がりに早速縦パスを端戸が受けてスピードアップ、そこから敵陣深くに侵入する形を見せたので、永井監督の狙い通りに後半は進むかと思われた。

しかしこの変更が功を奏したのは岡山の方だった。ビルドアップ隊を減らした東京Vは、自らで運んだり遠くに蹴ったり(⇒逆サイドへの展開ができる)することができる選手がいないことで、逆に岡山の第一ラインのプレッシャーを強く受けるシーンが多くなってしまった。岡山の第一ラインからの守り方は基本的には前半と変わらず。第一ラインとボールサイドのSHが、向きを限定させてボールの動きを規制しようというものであった。前半は前に行ってその背後を相手に使われていたSH(特に上門)も、後半からは背後を消しながら相手に詰めるようなポジショニングができるシーンが多くなっていた。

特に後半になってからは、岡山の第一ラインとSHが東京Vのビルドアップに規制をかけて、CHとSBで追い込む形が機能。これによって東京Vのボール保持は外→外に誘導されることになり、背後を取れないことも重なって、岡山の最終ラインは高いライン設定のまま、コンパクトにプレッシャーをかけることができていた。

後半の岡山がボールの取り所として特に意識していたのが、アンカーの藤田から出るボールであった。18歳とは思えないくらいに非常に能力の高い選手ではあるが、相手に向きを限定されたところからターンして向きを変えたり、寄せてくる相手を逆に利用して引き付けて味方にスペースを与えたりするのはまだそこまで上手くない藤田に寄せることで、藤田が苦しくなって近場に出す形が増えるようになる。そのボールに対して連動したプレッシャーをかけることで、高い位置でボールを回収する回数を増やせるという岡山の算段であった。

73分ごろの斎藤のクロスから山本の決定機に結び付いたショートカウンターまでのプレッシャーの流れは、まさにこの藤田へのボールを狙い所にして奪おうとした後半の岡山の狙い通りと言える形だっただろう。

後半の岡山のボール保持は、カウンタープレス後のプレッシャーをかけに行くのかそのままセットするのかが曖昧な東京Vの4-4-2守備の粗を突くことができていた。ここでいう粗というのは、前述したように東京Vの4-4-2のブロックは各ライン間が空きやすく、ライン間でボールを受けて起点を作ることができるということである。後半の岡山は赤嶺や山本を中心に一度中央でボールを受けて起点を作り、そこから大外の選手(主に椋原と徳元)に展開してを高い位置でフリーにする形でチャンスを増やすことができていた。

特に右サイドの白井-椋原のラインからは、白井が流れて椋原をフリーにしてのクロスだったり、逆に椋原が内側を走って白井をフリーにしてのクロスだったり、大外の椋原を意識させてそこから白井がペナ内への侵入する形だったり、有機的にチャンスを作ることができていた。

岡山のデザインされていたセットプレー

決勝点は55分、上田のFKから濱田がファーサイドで折り返し、中央の山本が頭で合わせた形であった。ゴール前中央を意識させておいて最も身長の高い濱田がゴール前から離れることで東京Vの虚を突いたデザインプレーだったと言える。上田のFKの精度、ファーサイドに流れた濱田とのタイミング、頭で折り返した濱田のボールの強さ、そしてしっかりとゴール前で準備できていた山本と、全てが完璧にハマったと言っていいセットプレーからの得点であった。

🎦 ゴール動画

— Jリーグ (@J_League) October 11, 2020

🏆 明治安田生命J2リーグ 第25節

🆚 東京Vvs岡山

🔢 0-1

⌚️ 55分

⚽️ 山本 大貴(岡山)#Jリーグ#東京ヴェルディvsファジアーノ岡山

その他の動画はこちら👇https://t.co/JUEMOXumQp pic.twitter.com/rZ3kgDPoSQ

しかし不可解だったのは、前半から数えてニアサイドにフリックする形で2回、得点シーンのようにファーサイドに流れて折り返す形で1回(この1回はファール判定)と、この試合では上田のセットプレーから濱田がフリーに近い状態で合わせる形が、前半から何度も見られていたこと。東京Vとしては前半からの流れを修正できないままに、岡山の狙い通りに失点したという意味で非常にもったいない失点だったとも言える。

スコアが動いてからの流れとしては、東京Vは小池、森田、山本と前に人数をかけるも、岡山は斎藤、関戸、野口、松木と投入して前線からの守備強度を維持して東京Vに背後を取る形を作らせず。東京Vは最後にはクレビーニョを投入してサイドからクロスを入れる形に変更したが、最後まで岡山のゴールに迫り切れずにそのままタイムアップ。0-1で岡山が勝利した。

総括

・前半の出来ならある程度ボールを運べるだろうと、局所的な解決策として大久保→端戸という交代策は悪くなかったが、前半の「相手のプレスを剥がして運ぶ形はできるが、背後のスペースを取る人間が少ない」問題から、逆に後半は「背後のスペースを取る人間はいるが、そこにボールを届ける形を作れない」問題と、前半と後半で真逆に近いボール保持の問題が発生してしまい、最後までそれを解決しきれなかった東京V。前半戦での対戦で猛威を振るっていた福村が、ボール保持の段階で消える時間帯が多かったのは誤算だったか。

・後半になって岡山の狙い所とされていたアンカーの藤田だったが、この選手のプレス回避やハブとしての伸びしろこそ、永井監督の目指すチームの完成の伸びしろなのかもしれない。

・もう少しボール保持を行う時間があれば良かったと思うが、後半の岡山の試合運びは、ほとんど現状でできる完璧に近いものだったと思う。東京Vのボール保持時の狙い所を定めてボールを回収し、相手のブロックの粗を突いてサイドからの展開でチャンスを作って、狙い通りのデザインされたセットプレーで得点。第一ラインとSHから規制していく高い位置でのプレッシャーの形と4-4-2のブロックを敷く形とメリハリをつけた非保持時の振る舞いで最後まで中央からの崩しをさせずに、後半の45分間のほとんどを岡山のコントロール下においてプレーすることができていたと思う。

・ここ数戦で試合の中で見える時間が増えつつある今季のチームとしての原則と、パウリーニョ、上田の2CH、白井の右SHという有馬監督の理想とする選手の組み合わせがある程度機能的にハマったことが内容と結果で現れたのが、この試合の最大の収穫であったと言えるだろう。次は東京V以上にボール保持の質が高い徳島が相手。ホームとはいえ中2日の東京→岡山移動で試される一戦となるが、ここからが有馬体制2年目の収穫期だということを証明する一戦にしたいところだ。

試合情報・ハイライト

【アウェイ 東京V戦】

— ファジアーノ岡山スタッフ公式 (@fagiano_koho) October 11, 2020

東京ヴェルディ戦後の監督・選手コメントをホームページに掲載しました。https://t.co/6HgF8bzYNO#ファジアーノ岡山#challenge1#東京ヴェルディ#DAZN

【無料】有馬賢二監督「勝点3に値するゲームができた」+(椋原健太、上田康太)/【J2第25節・東京V戦コメント】 https://t.co/n3FXjN9SmU #ファジアーノ岡山 #ファジラボ

— ファジラボ事務局 (@fagilabo_info) October 11, 2020

【TOP】2020明治安田生命J2リーグ第25節、ファジアーノ岡山戦(0-1)の試合レポートと監督・選手(山下・森田・若狭・端戸)コメントを公開しました。

— 東京ヴェルディ公式💚⚽10.11(日)同日開催!vs岡山🍑(味スタ)/vs浦和L♦️(AGF) (@TokyoVerdySTAFF) October 11, 2020

こちらからご覧ください▶https://t.co/5AnH3QhcEj#verdy #ファジアーノ岡山 pic.twitter.com/OfNQ3PeLv3

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?