「江戸前の魚」とは

「江戸前」という言葉にはさまざまな解釈があるが、築地市場から移転した豊洲市場では日常的に使う産地名のひとつである。

「魚河岸」(※)の時代から続く伝統的な呼び名で、かつては江戸の町の前に広がる、ごく狭い海域を指した。

(※)魚河岸(うおかし)は日本橋と江戸橋の間、日本橋川の北岸に沿って、本船町から本小田原町一帯(現在の日本橋本町1丁目、日本橋室町1丁目)にあった魚市場である。

17世紀の初めに開設され、1935年に築地市場への移転が完了するまで300年以上にわたって、江戸と東京の人びとの食生活を支えつづけた。

当時の漁場はとっくに失われたが、「江戸前の魚」というブランド力は、したたかに生き残っている。

今回、「江戸前の魚」とは何なのか。明らかにしていきたい。

〈目次〉

1.産地呼称ブランドの始まり

2.江戸前という海の広がり

1.産地呼称ブランドの始まり

江戸の前に広がる海が「江戸前」。どこからどこまでをいったのだろうか。

日本橋「魚河岸」時代の明治22年、当時の組合が『日本橋魚市塲沿革紀要』として、市場の歴史をまとめている。そこに残された安政2(1855)年、御肴御役所に提出した文書では「江戸前」について、以下のように記してある。

『江戸前ト唱ヘ候塲所ハ西ノ方武州品川洲崎一番ノ棒杭ト申塲所〜東ノ方武州深川洲崎松棒杭ト申塲所』の間。

品川洲崎の外は「羽田海」、深川洲崎の外は「下総海」呼んでおり、その内側の「江戸海」が「江戸前」と記されている。

「東京湾」という言葉を使うようになったのは明治時代に入ってからで、海は土地の名を添えて素朴に呼ばれていた。深川から羽田にかけての狭い海域、それが江戸海だった。

しかし狭いながらも、多摩川、大川(隅田川)、中川などの河川から流れ込む土砂がつくった「洲」と呼ぶ浅瀬、「澪(みお)と呼ぶ深場が入り組んだすばらしい魚場だった。

近年、東京湾奥に残る洲(干潟)、三番瀬が海資源のための重要な場として注目されているが、その何倍もの洲が広がっていたのだ。

沿岸には、幕府御用の漁をする「御菜浦(おさいがうら)」と呼ばれた本芝や芝金杉、品川などの漁師町、大川河口には江戸開府以来の歴史を持つ漁師たちのベース、佃島があり、東端の深川もまたさかんな漁師町であった。

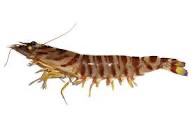

芝はシバエビ、佃島はシラウオ、深川はハマグリ、カキで名を馳せた。そのほかキス、アナゴ、カレイ、ハゼ、クルマエビなど小魚類はいくらでも揚がった。

江戸市中ではそれらを「江戸前小魚」と総称し、そして生まれたのが、すしや天ぷらである。

それではいつから「江戸前」と呼び習わしが生まれたのだろうか。

江戸市中で、初めて「江戸前」という冠付きで呼ばれたのは江戸で流行した蒲焼だった。

蒲焼は江戸で「江戸前蒲焼」の名で大流行した。ウナギは生命力が強いため江戸近郊への入荷が多かったのである。

そのため、江戸で蒲焼という料理が生まれ、広まったのだ。

ウナギなどの長持ちする食材は「旅モノ」呼ばれていた。この蒲焼のきっかけより、「江戸前」という産地名は認識されていった。

江戸前対旅モノ。産地によって品質を差別化することは、ウナギに限らず、小魚類にも使われるようになった。つまり、江戸前対旅モノの流通が盛んになってきた証と言える。

■現在の「江戸前」マップ(右)

東京湾は、地図でみるとおり、真ん中あたりでくびれた形になっている。くびれを境に平均水深も違うし、太平洋側は黒潮の影響を受けるなど、海の環境は異なってる。

そのため、内湾外湾といった見方があり、旧築地市場=豊洲市場の「江戸前」といえば、内湾を意味している。

つまり、内湾外湾の線引きは、一般論とは異なっている。

■江戸時代の「江戸前」マップ(左)

現在は埋め立てのために、江戸前漁場はほとんど姿を消した。

かつては多くの河川からの土砂によりできた洲があちこちにあり、貝類や小魚のかっこうのすみかとなっていた。

漁師たちは、それぞれの「洲(す)」に名前をつけ、季節ごとの獲物を追った。地図のなか、「浦(うら)」とついた地名は幕府御用の魚を納める特権を持つ漁師町であった。

佃島は、「浦」という言葉こそ付いてないが、江戸開府のおり、大阪から家康の命で移ってきた漁師たちの住む土地で、浦以上の特権を持って漁をしてきた。

2.江戸前という海の広がり

しかし、豊かな漁場もやがて陰りを見せることになった。幕末の黒船対抗策として設けた台場により、品川沖の潮流が変わった。

さらに明治末からの精力的な埋め立て事業の結果、大正、昭和にかけて漁場は沖へ沖へと押し出され、東京湾一円へと広がっていった。

現在、旧築地市場=豊洲市場では、江戸前というと東京湾内湾を指す。しかし、実は外湾と内湾を分ける線引きは、一般論と市場では異なる。

一般的に言われているのは「神奈川県観音崎〜千葉県富津岬」を結ぶ線である。

しかし、旧築地市場および豊洲市場の場合、「千葉県側は鋸山(のこぎりやま)の山頂」、竹岡漁港や金谷漁港まで含む線となっている。

これは、昭和(1953)年、旧築地市場=豊洲市場のすしネタや天ネタを扱う仲卸の組合(特種物業会)や東京湾岸の漁師さんたちが考えた線引きである。

確かに竹岡はキスやメゴチやクルマエビ、金谷は黄金アジと、大切な江戸前ネタの供給地と言える

だろう。

参照元: 「料理天国 食の未来が見えるウェブマガジン」

以上

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?