太陽系旅行 ちょっと行ってきます!!#1-2 水星

太陽系旅行、水星の続き。次の金星に行くまでには時間がかかるのでちょっと深める。

①最新の水星探査

これまで水星に行ったことのある探査機は2機だけだった。マリナー10号とメッセンジャーだけだ。詳しく言うと、マリナー10号に関しては金星を通過するときに少し寄り道をしたときに観測した(金星に寄り道したのは、金星の重力を利用して速度を加速するため、なおこのことをスイングバイという)。

そこで今行われているのが「ベビコロンボ計画」である。この計画は日本の宇宙機関JAXAとヨーロッパの宇宙機関ESAが共同で行っている。

2018年10月20日、ESAのロケット・アリアン5によって打ち上げが成功。

7年かけて水星に到達し、観測を行う。

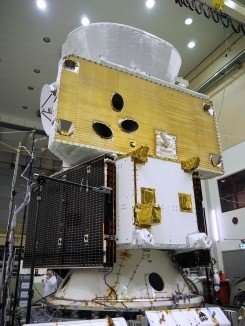

↓JAXAの人工衛星は「みお」と呼ばれている。実物の機体である。

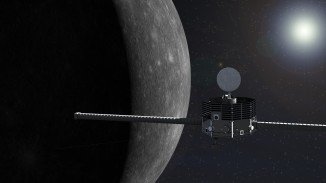

↓ESAの人工衛星

目標や目的は大きく分けて2つ。

A・水星の磁場を調べる→太陽系旅行#1を参考

B・地球と似た出来方をした惑星(これを地球型惑星という)の起源や進化を調べる

日本は主に水星の磁場を調べる探査機を製作。ESAでは水星の表面を調べる。

ところでベビコロンボって?

ベビコロンボとはイタリアの著名な天文学者。写真を貼ろうと思ったがない。

彼は水星の一日と一年(自転周期と公転周期)が2:3であることを発見したのだ。

2:3が何を意味するのか。次は水星の自転と公転を解き明かしていく。

②水星の自転と公転の不思議

ちょっと用語確認。わかっていても意外とわかっていないこともある。

自転=惑星が自分で周ること 公転=惑星が太陽の周りを周ること

自転周期=ある惑星での一日 公転周期=ある惑星での一年

※例 地球の自転周期は24時間。地球の公転周期は365日。厳密には違う。研究ではもっと正確な数を用いる。

水星では2回公転する間にちょうど3回自転する。言い換えると、水星はゆっくりと自転し、すごい速さで太陽の周りを周る(公転)。だから地球に比べると一日は長く、一年はあっという間なのだ。2回公転するごとにまったく同じ太陽との位置関係が繰り返される。もし水星で暮らしたなら、混乱は必須だ。

この現象は太陽が潮を引き起こす潮汐力によって引き起こされているのではないかとされている。

いつも最後までお読みいただきありがとうございます。科学的な内容ってなんか抽象的で頭が混乱しますよね?(まあ僕だけか)でも、自分も含めて具体的にイメージができるような記事を書きたいと思いますので今後ともお願いします。丁寧に説明することを主眼としているため、どうしても長くなりがちですみません。

なお画像はJAXAより

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?