作品は誰が支配しているのか

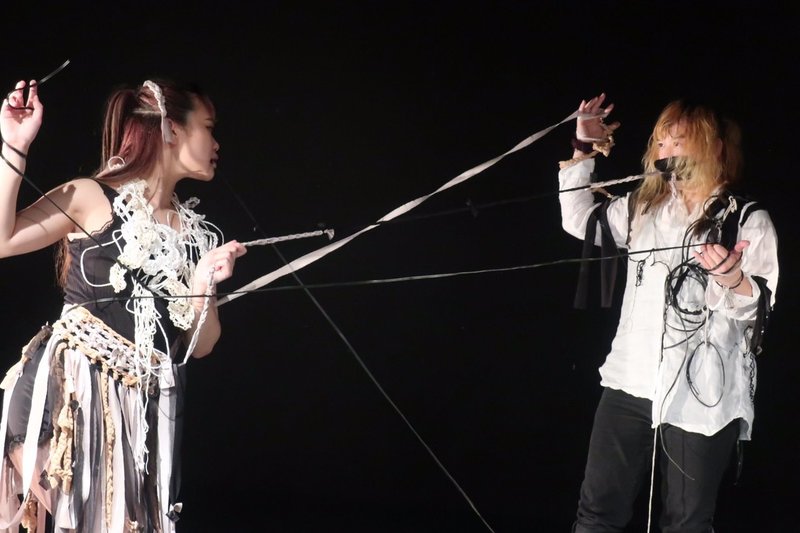

先日、ダンス×照明デザイン『ディスダンス〜ふれない身体、さわる光〜』という公演を観てきました。

この企画はこの混沌としたコロナ禍の中で、ダンスと照明デザインの探究を目的としたワークショップ企画で、元となるダンス振り付け構成、音楽、衣装等は(基本的には)同じで、そこに3名の照明家が照明を当てていくというものでした。

この公演で1番僕が感じたこと。それは、

「複数ジャンルのクリエイターが関わる作品において誰がその作品を支配しているのか」

ということでした。

ダンサーの僕が今まで経験してきた照明家さんとの関わり方って、ダンサーが作ってきた振り付けや構成にさらにダンサーから照明のイメージを照明家さんに渡して作ってもらうという「ダンサー主体」のやり方だったんですよね。

ただ今回は構成していく段階からダンサーと照明家の関わりがあって、同じダンスに対して照明が変わっていくことによって、「照明主体」となる場面もいくつか見受けられました。今まで、照明は舞台作品においてかなり重要だとは思っていても、「主体」と呼べるくらいまでに照明の力を感じたのが初めてだったので、感銘を受けたのです。

3作品での違い

1人目の則武鶴代さんの照明。

じわりと作品の雰囲気を繋げ、展開していく感じで、基本的には電球の明かりが多かったです。この作品に対して持ったイメージは、何か「現代のデジタルとリアルが混ざり合う世の中での人と人の距離感」をすごく感じました。照明家さんの中でも則武さんが1番堀江さんと密に話して今回の公演を作っていたというので、ある意味ダンサーの持っていたイメージにも近い照明だったのかなという気がします。

ところが、2人目の吉戸俊祐さんの照明ではそのイメージがガラリと変わります。

もくもくとしたスモークから始まり、LEDを基調とした照明で、なんとも派手で煌びやかな照明が当たると、その作品のイメージは「男女の性や、愛する人間との距離感」といった風に変貌を遂げたのです。

聞けば、吉戸さんの照明は完全にオートプログラムで組まれていて最初と最後のスイッチを押すだけで進行していくというものでした。それに対してダンサー側や音楽の方もその照明のリズムに引っ張られて新たな作品の一面が現れていきました。

3人目の馬場祥さんでは、今の時代ならではのルールが設けられました。

馬場さんは全てにおいてオンラインのビデオチャットのみでやり取りをし、全てを遠隔で作り上げていくというルールが設定されていました。

馬場さんの照明では吊るされた電球の淡い灯りがポツポツと灯っていて途中からLEDのライトが四方からバッと当たる構成が主でその他はあまり激しい動きはありませんでした。ただ、その照明の存在感はしっかりとしていて、僕は「異世界に迷い込んだ」ような印象を受けました。

照明の展開がゆっくりなのは、リモートで起こってしまう「ラグ」を解消するためでもあると思いましたが、この構成でも照明はしっかりと作品を支えていて、展開が激しくない分、特定の解釈を決めるのではなくゆとりのある捉え方のできる作品になったなと思いました。

誰が作品を支配しているのか

以上の3作品を見て、それぞれ本当に違う世界観を感じさせられました。

いつもダンサー主体の現場にいると感じられない「照明で付与される新たな効果・意味づけ」について気付かされます。

よく僕は、堀江さんとクリエイションをするときに「セルフMAD方式」という、とある音で踊っていた映像を、音を消して、まったく違うジャンルの音を当てて作品を見るということをやります。すごくゆるい気持ちのいい音で踊っていた映像にゴリゴリのEDMとか当てると、それはそれで別の作品に見えてくるのです。今回の公演は、その照明バージョンだなと思いました。音と同じようにダンスの印象を照明がガラリと変えていたのです。

ダンサー、演者側でいると、自分がその作品を支配していると思い込みがちですが、実は照明、音楽、衣装その他いろんなものに左右されて作品の「イメージ・意味づけ」は変容していくのだなと思います。複数のクリエイターが同時に作品を支配できるほどの力を持ってるんですよね。

みんなで同時に引っ張りあったらそりゃあ作品崩壊するので、普通はうまくゆずり合うと思うんですけど、ものすごいせめぎ合って誰が引っ張ってるのかわからないくらい主張しあった作品も面白そうです。(まあ、まとめるの超しんどそうですけどね笑)

コロナで抑圧されて危機に陥った舞台芸術ですが、ここから得た新しいヒントが見える素晴らしい実験公演でした。良い刺激をありがとうございます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?