2つのト短調交響曲

モーツァルトの2つのト短調交響曲,第25番と第40番について考察しようというのが今回のテーマ。

なお,25番は演奏したことがないが,40番はクラリネットで演奏したことも指揮をしたこともある。その違いで,掘り下げかたが違うかもしれないが,その点はご了承願いたい。

楽器編成を確認しておこう。弦は同じなので,管楽器。

25番はオーボエ,ファゴット,各2パート。ホルンは調性の違うものが2つ,全部で4パート。

40番はフルート1,オーボエ2、ファゴット2、ホルン2である。初稿にはクラリネットはないが,クラリネット入りの改訂稿で演奏される場合が多い。

この,クラリネットとフルートのあるなしで,25番の方が細身で40番の方がふくよかな感じがするのである。それはこの2つの楽器の音色が関係するだろう。ただ,これに関しては,モーツァルトがその色彩感を意識したというより,楽器の認知度の違いであったかもしれない。モーツァルトの交響曲でフルートやクラリネットが使われるのは後期になってからだ。モーツァルトがクラリネットの名手のシュタードラーと知りあったのがいつかはわからないが,クラリネットが入ったセレナーデ第10番がK361,クラリネット五重奏曲がK581であることから,かなりあとだったのではないかと思われる。もっと早くに知り合っていれば五重奏曲も協奏曲も早く作られていただろうし,交響曲でも早く使われていたのではないだろうか。

さて,第25番と第40番を第1楽章から見てみよう。「モーツァルトの短調」で書いたように,25番の出だしが疾走感あふれるのに対し,40番の出だしはどちらかというと逡巡である。

25番のポケットスコア(ベーレンライター版)の序文には,「暗く激情的」と書かれている。(ヘルマン・ベック:石井宏訳)

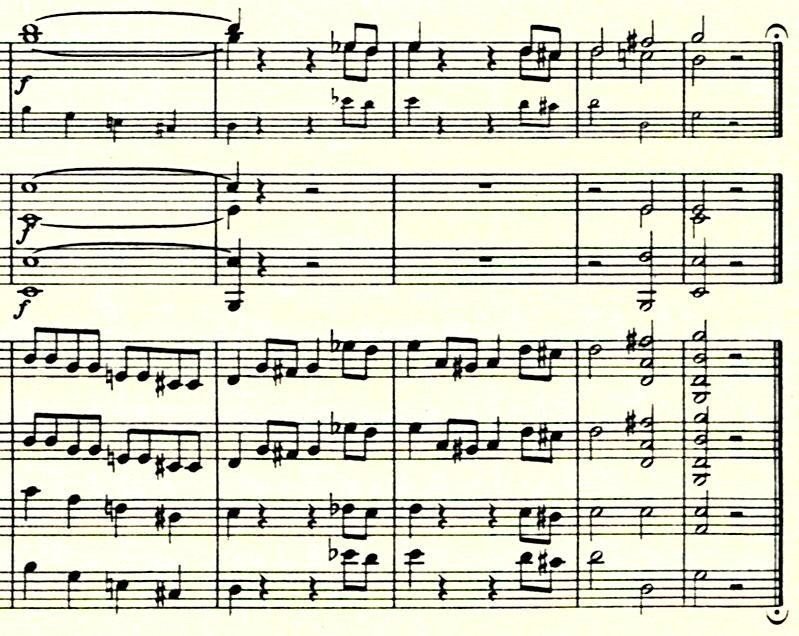

主音(G)から始まり,1小節間同じ音が続くシンコペーションが,フォルテで4度下,2度上,6度下,と移り変わっていく。

これに対し,40番は,八分音符2つと四分音符のリズムがピアノで3回繰り返されたあと,6度上がったかと思うと同じリズムで下降してくる。(タイトル画像)そこまでのパターンが今度は2度下の音から繰り返される。しかも,アウフタクトである。25番のスタートが決然としているのに対し,こちらは揺れる気持ちを歌いたくなる。もし歌う(強弱やわずかなテンポの揺らぎを入れて)とすればどうするか。「ミレレ ミレレ ミレレ」の間に気持ちが高ぶってくるとするのなら,クレッシェンドをしたくなるが,スコアにはその指示はない。はたして,スコア通りに演奏するのか,わずかなクレッシェンドをかけるのか。また,どんなテンポで始めるのか。Youtubeにはたくさんの演奏が載せられているので調べてみた。

大きく4つに分けよう。なお指揮者名だけ記す。

・テンポが遅く,あくまでインテンポでクレッシェンドもなし

ベーム,シューヒリト,クナーパッツブッシュ,カラヤン

・テンポが遅く,わずかなクレッシェンドあり

ワルター,ムーティ,クーベリック

・テンポが速め,あくまでインテンポでクレッシェンドもなし

ガーディナー,サヴァリッシュ

・テンポが速め,わずかなクレッシェンドあり

ブリュッフェン,アーノンクール

・いずれも中間

バーンスタイン,セル,コープマン

といったところか。意見が異なる人もいるかもしれないが。

テンポに関しては,時代的なこともあるのだろう,レクイエムのテンポ設定と同じような傾向を示している。すなわち,ベーム・カラヤン時代の人と,ガーディナー・アーノンクール時代の人。

ここで,楽譜にクレッシェンドが書かれていないからやるべきではないというのはちょっとちがう。作曲家の保科洋氏は,「当然やるようなところには書かない」と言っているからだ。「楽譜に忠実に」は基本だが,それは楽譜の顔ではなく,そこから見えてくる作曲家の意図に,ということになる。したがって,指揮者によって解釈は異なり,演奏も変わるわけだ。

第2楽章については,どちらもしばしの安息。ただ,演奏者の立場としては40番の2楽章が難しい。

この16分音符がアウフタクトにならないようにしなければならないのだ。きちんと拍の頭に合わせるのが,アマチュアには結構むずかしいのである。指揮者もそこをわかっていないといけない。

次に第3楽章,ともに,典型的なモーツァルトのメヌエットだ。これ,25番と40番を入れ替えても,そのままうまくつながりそうである。

25番の第1小節から第2小節へかけての分散和音は,40番の第3小節目から第4小節へかけての動きとまったく同じである。

第4楽章。25番はひっそりと始まり,40番は逆に疾走感のある上行形で始まる。

25番は展開部で第1テーマと異なるメロディが少し出てくるが,全体としては第1テーマを繰り返している。これに対し,40番では第1テーマとは明らかに異なる第2テーマが現れる。まずヴァイオリンで,次にクラリネットで。

ここはクラリネットの聴かせどころ。インテンポのなかで思い切り歌いたい。

そして,ラスト。どちらも長調に変わることなく,短調のままフォルテで終わる。

たとえば,チャイコフスキーのロ短調交響曲(悲愴)が静かに諦観で終わったり,ベートーベンのハ短調交響曲が長調に変わって「勝利」を宣言するかのように終わるのとは違う。短調のまま,いっさいの慰めや励ましなどを拒否して終わるのである。