空売りは不発/バイアスからは逃れられない

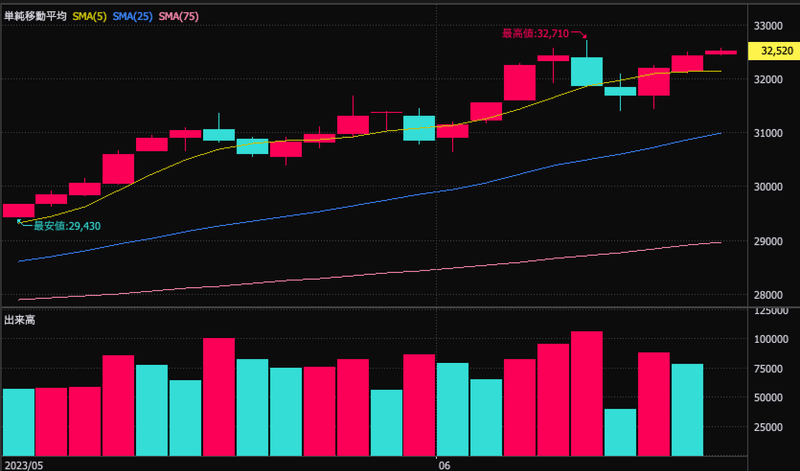

毎年5月から6月にかけてはアメリカ政府が破産寸前詐欺をやっていて風物詩みたいなものだが、今年は多極化も進展しているしもしかしたら本当にやっちまうのかもしれないという感じが多少はあった。しかし財務省の現預金残高が報じられていたりするのを見ると、まあやっぱり茶番なんだろう、というわけで日経平均の空売りはしなかった。そんな情報がオープンになっている時点でおかしいわけだし。そうしたら案の定日経平均先物もスルスル上がっていっていて、素人をおびき寄せてまとめて仕留める相場になりつつある。証券口座の開設の問い合わせが増えているという報道も相まって、靴磨き少年たちを退場させる準備は着々と進んでいる。

日経平均VIは6月4日ごろに少し跳ねて23.45まで上がったが、ここ最近だと2022年2月24日のロシアのウクライナ攻撃で30を超えたのが最後で、あとはずっと19-23あたりを行き来している。あの直前にブルームバーグがミスでウクライナ侵攻の記事を出していたわりにはVIは上がっていた。

まあそれと比べると、以降の上下は通常のありきたりな周期的変動とみるべきものだろう。VIが上昇したとはいえ先物価格は上に振れたので、私の空売りは失敗に終わっていたことになる。空売り分の損が生じるところを生じさせなかったのだからこれは実質利益を得ているのと同じだ、というギャンブル会計があるが、10年以上も相場をやってるとそんな話も馬鹿らしくなる。

報道やプレスリリースの文言には何でも書くことができるが、市場で実際にどう動いているかという情報はごまかせない。ケインズはこれを顕示的選好と呼んだ。言葉で何を言うかは黙示的で真意がつかめないが、実際の消費行動や投資行動はウソをつけないということだ。私のように焼酎が好きと言いながら実際には甲類焼酎を避けて乙類しか飲まないというのも顕示的選好の例だ。ウクライナ問題も、ルーブル/ドルのレートを見れば実際のところがどうなのか明々白々だ。

私も、高等教育なんか愚民化だとか、なんだかんだ言いながら東大の経済学部で教育を受けたので、経済学の枠組みでモノを見るのがスタンダードになってしまっている。経済学といってもMMTやリフレ理論みたいなデタラメもあれば、取引コストや情報の非対称性、ネットワーク外部性とか割引現在価値、オプション性(これはナシム・ニコラス・タレブの用語か)など、実際に役に立つというかちゃんと経済的にモノを考えるための道具もある。こういうのにはイージーマネーの時代が終わっても、現在の国際金融資本が没落しても普遍的に人類に当てはまるロジックがある。それはこれまでもこれからも活きるので、たとえば会社員を辞めてまったくインフラの整っていない山奥に移住しての自給自足生活など馬鹿げているとわかる。

そして中国やロシアが主導するBRICSの多極的な枠組みのことも感覚的にわかる。一極主義時代のアメリカのような内政干渉を互いにやらない、ということをBRICS側は全面的に押し出していて、あくまでも経済的な利害関係に基づくドライな関係でやりましょう、というのを国際関係の基本に位置づけようとしているからだ。経済学的には、「需要があって、供給がある、ならば取引成立」、というシンプルな図式でよく、それをイデオロギーや思想、宗教が違えば相手を許さんというのでは、取引ができない。日本はアメリカの植民地なので内政干渉麻痺してるが、ふつうの国々は取引は取引でやって、お互いの事情には口を出さないのがふつうだ。国を会社に喩えると、ふだんの職場でも、取引先でパワハラが横行しているからといってやめさせようとしたりしないでしょ?という話だ。それが国レベルの話になると、なぜか相手の価値観に干渉するのが当然だということになっている。それをやらないということで中国やロシアが中東やアフリカの支持を受けているわけだ。もちろん資源・コモディティをベースにした実物経済重視になっていく流れもあるが、それだけではなく国際関係のルール変更も重要な要素だ。

そういうふうに世界は変わっていく。脱ドル化はもう当然の話として語られるようになってきた。別にロシアや中国が正義ではない。所詮我々が庶民で支配される側の民衆であることに変わりはない。そういう意味では、別に親会社の資本関係がどうなってもただ黙々と働く孫会社の従業員みたいに生きているのも、それはそれで幸せなのだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?