〜指針とモチベーション〜 21/10/30 《プレミアリーグ2021-22 第10節》 トッテナム vs マンチェスター・ユナイテッド レビュー

こんにちは。えつしです。

今回は、両者絶不調の中迎えた一戦、トッテナム対マンチェスター・ユナイテッドの試合をレビューしていきます。

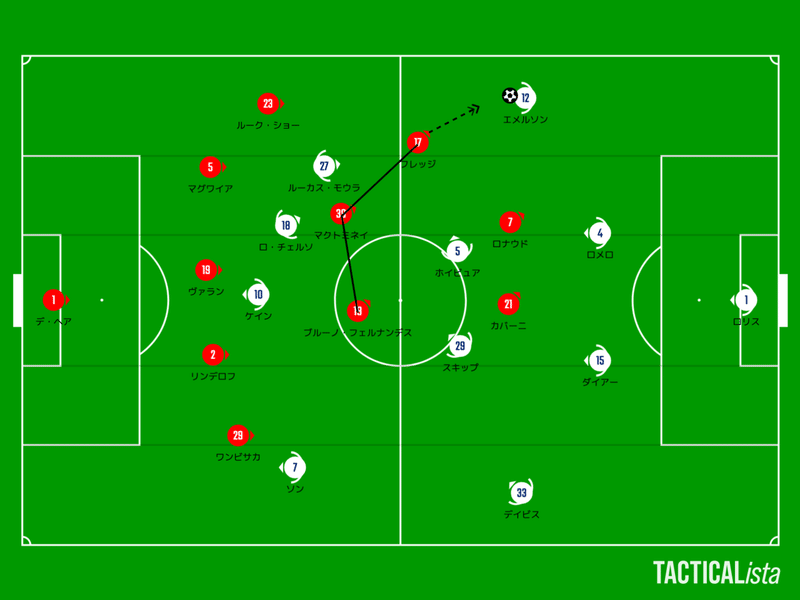

1. スタメン

・ユナイテッド

デ・ヘア

リンデロフ-ヴァラン-マグワイア

ワンビサカ-ブルーノ・フェルナンデス-マクトミネイ-フレッジ-ルーク・ショー

カバーニ-ロナウド

71’ ロナウド⇄ラッシュフォード

76’ フェルナンデス⇄マティッチ

82’ カバーニ⇄リンガード

ユナイテッドは、直近のリヴァプール戦からグリーンウッド、ラッシュフォードに代えてヴァラン、カバーニを起用した3-5-2。

ロナウドの横に守備でも走り回って貢献できるカバーニを置いてきました。カラバオ杯は敗退しているのでミッドウィークの試合はなし。

・スパーズ

ロリス

エメルソン-ロメロ-ダイアー-デイビス

ホイビュア-スキップ

ルーカス・モウラ-ロ・チェルソ-ソン

ケイン

54’ ルーカス・モウラ⇄ベルフワイン

66’ スキップ⇄エンドンベレ

73’ ロ・チェルソ⇄デレ

スパーズは、前節ウェストハム戦からはレギロン、エンドンベレに代えてデイビス、ロ・チェルソを起用した4-2-3-1。

直近のミッドウィーク、カラバオ杯バーンリー戦からはサンチェス、ヒル、ベルフワインに代えてダイアー、ルーカス・モウラ、ソンを起用。

監督との間に何か問題が生じたのか、レギロンがベンチに。

2. 1st half

2-1. 手段が目的になっているスパーズのビルドアップ

スパーズは、ユナイテッドに対してもCBからボールを繋いでいくことを選択。フラットな4-2の形や、ホイビュアがサリーしたりスキップが左に降りたりしてバックライン3枚でビルドアップしていきます。

ユナイテッドは、5-3-2で構えたところからスパーズの4-2のビルドアップに対してはIHがSBまでスライドして、3枚を作られた場合にもIHが前に立って牽制する形。

スパーズはバックライン3枚でビルドアップと書きましたが、4-2のままビルドアップすることも多く、またボランチが列落ちした時の問題は顕在でした。一回ボールを受けてCBに返した後にすぐポジションを上げてしまうので、ロメロとダイアーのポジションが右に寄った状態でバックラインが2枚に減ってしまうことに。

これによって相手のブロックを揺さぶることもできません。

さらにロメロ以外ボールを運べず、ボランチの片方が降りている時にユナイテッドの3-2ラインの五角形の中にもう1人が入らないためにユナイテッドの2トップに間を閉めさせることができず、ロメロが運ぶスペースがなくなることに。

そうなるとロ・チェルソが五角形の中のスペースを使いに降りてくることになり、前線の枚数が足りなくなります。

さすがにまずいと思ったのか、19分42秒ロ・チェルソがフレッジの脇に降りて受ける新しい形を見せます。しかし残念ながらここもスキップが五角形の中のスペースを取ることができず、ルーカス・モウラが降りてくることによって右のハーフスペースを取る人がいなくなって攻撃が停滞。

可変してビルドアップしていこうとするも、とりあえずボランチが降りているだけになっており、あくまでも即興的なスパーズの攻撃は今までの試合と変わらず。

2-2. 3枚で嵌めるのか、嵌めないのか

一方のユナイテッドはバックライン3枚のままでビルドアップ。

スパーズは、SHが外切りっぽい形でWBへのパスコースを切りながらユナイテッドの左右のCBに寄せ、ロ・チェルソはアンカーのマクトミネイを捕まえてケインがボールホルダーに寄せていく形。ケインはデ・ヘアまでプレスにいっていたので、チームとしては前からいこうという話になっていたんじゃないかと。このプレスによってスパーズはユナイテッドにロングボールを蹴らせることに何回か成功します。

しかし、ユナイテッドのフレッジが降りてきてマクトミネイと2ボランチの様な形を作られることによってロ・チェルソが1人で2人みないといけない状況になり、思い通り嵌めることができなくなってきます(25分26秒辺りなど)。

これによってスパーズは前からいきたくても、なかなかいけない状況に。

いくのかいかないのか中途半端になった結果ルーカス・モウラとソンは下がって4枚のブロックを形成するわけでもなく、かといってプレッシングに参加してユナイテッドのCBに寄せていくわけでもない中途半端なポジショニングを取ることに。前が中途半端なのでSBも、押し上げてユナイテッドのWBをみにいくことができず、CBからWBにボールを通されそのまま運ばれるという場面が多くなってきます。

さらにここで憎かったのがユナイテッドのWBのさすがの判断と技術です。WBにボールが入った時にスパーズのSBが縦スラで出ていくのですが、その裏をしっかりロナウドやフェルナンデスといった選手がランニングで狙ってきます。そこにスパーズのボランチはついていくことができていたのですが、それによって空いた中央のスペースにユナイテッドのWBがカットイン。

2-3. 1st half まとめ

チームとしての統率が取れなくなり、前は中途半端な位置を取ってプレスにはいかず、後ろは人を捕まえにいくべきかいかないべきか迷っているような状況のスパーズ。前がプレスにいくタイミングにフレッジを捕まえにいくホイビュアや、ショーまで出ていくエメルソンといった後ろがうまく合わせることができた時は嵌めることができていましたが、個人の状況判断に頼っていては、大体はうまくいかず、段々ユナイテッドに押し込まれる時間が出てきます。

そして38分27秒にフェルナンデスの真っ直ぐな軌道のDFライン裏へのパスにロナウドがダイレクトで合わせてユナイテッドが先制。彼らのプレーはスーパーでしたが、スパーズとしては押し込まれる展開になった時点で4-4-2のブロックに切り替えるなどしておきたかったところ。

3. 2nd half

後半はユナイテッドもラインを下げ、スパーズがボールを持つ展開に。

しかしホイビュアのスキップへのパスが浮いてトラップが乱れたところをフェルナンデスに突かれ、そのまま63分26秒にショートカウンターから2失点目。ホイビュアに寄せたカバーニ、スキップからボールを奪ったフェルナンデス共に、試合を通して相手の嫌がるタイミングでギアを上げてプレッシャーをかける狡猾なプレーでスパーズの選手を困らせていました。

そして85分45秒にはラッシュフォードに誰もマークしていない状態で抜け出され、あまりにも簡単な形で3失点目を献上。

スパーズは今回も攻守ともにチームとして同じ絵を描いて戦うことができず、0-3で敗戦。

4. 試合総括、感想

スパーズは、前からのプレッシングで試合を作っていこうというプランがある中で、降りていくフレッジに対してどう対応するか、ここが完全にホイビュア任せで、どうするか迷っているうちにプレスにもいけなくなり失点してしまいました。

ユナイテッドの選手の質の高さという要素はあったものの、チームの原則の曖昧さ、詰めの甘さが攻守両面で露呈してしまったゲームとなりました。

5. おわりに(ヌーノ政権振り返り)

この試合を最後にヌーノ監督は解任となり、スパーズは新たにアントニオ・コンテ監督を招聘することとなりました。

ヌーノ監督の下でのこの数ヶ月、正直チームとしての原則の共有

(・相手のSBやWBにIHのスライドで対応させるなら、3トップはしっかり中を締めて相手の中盤の選手にボールが渡らないようにする

・前がプレスにいったら、ボランチは相手の中盤、SBは相手のSBやWBの選手を捕まえにいく

・ビルドアップでボランチが列落ちする時は片方は降りて、もう片方は相手の1stラインの後ろでパスを引き出す など)は明らかにできていませんでしたし、たまにうまくいくこともあるものの、それが再現性高く続かないことで、そこら辺を選手個人の判断に任せ、細部を詰め切れていないことによって選手は迷っているようにみえました。

中締め4-3-3でのロングカウンターというやり方は開幕戦、左右偽SBだったマンチェスター・シティには通用しました。しかし、それ以降の相手にも同じ様に挑み、同サイドに圧縮するわけでもなくIHのスライドで対応しようとしたのが厳しかった。IHのスライドが間に合わないとWGも中途半端にサイドのケアに走り、1番やってはいけないはずの、相手に中盤を使わせることをしてしまっていました。

チェルシー戦の前半ではハイプレスで欧州王者を苦しめましたが、ボール保持の部分で時間を作れず、プレスが続かなくなりあえなく撃沈。

さらにその後のカップ戦やNLDではハイプレスに挑戦するのかと思いきやそんなことはなく。チェルシー戦後の会見を聞く限りコーチ陣はハイプレスを続けたかったのではないかと思いますが、この時点で選手たちの心はかなり離れてしまっていたのではないでしょうか。

そして4-2-3-1に回帰して巻き返しを図りましたが、プレスにいくのかいかないのかの曖昧さが生じたり、ビルドアップの際にボランチが2人とも列落ちしてしまう超常現象が起こったり、チーム状況がよくなることはなく、とうとう終わりを迎えてしまいました。

個人的には、ウィンクスやデレ・アリなど不満分子となっている選手がいるせいで勝てないというのはあまりにも話が飛躍しすぎていると思いますし、選手の質、やる気に問題があるという風潮にも賛同しかねます。

試合に出ることのできない選手が不満を持つのはプロの世界では当たり前のことですし、そういった選手をできるだけ作らないようにモチベート、または干すにしても結果で黙らせるのも含めてコーチ陣の仕事であると思います。

試合にどんなやり方で臨むかはコーチ陣、監督が決めていることです。そこに不満分子となっている選手の意見が介在することはありません。その試合に臨むやり方に関しての選択を間違えたのはコーチ陣であり、ヌーノ監督です。

仕事でも学校でも、上司や先生に自分が納得していないやり方で仕事や課題をやらされ続ければ人のモチベーションは低下していきます。いくら頑張ろうと思ってもパフォーマンスは落ちるものです。

さらにサッカーではピッチ上に時間もスペースもない中、疲れ切った体と頭をフル回転させて瞬時に判断、実行しなければなりません。一瞬の迷いがミスに繋がるスポーツです。

選手も人間なので試合中にもう走りたくないと思うこともあるでしょうし、キャパオーバーで頭が回らないこともあるでしょう。そんな余裕のない彼らを助けるのがチームとしての原則、戦術です。そういった指針がなければ、今のプレミアリーグやCLの目まぐるしく展開が変わっていくゲームについていくことは難しくなっていると思います。逆に言えば、それがあることによって選手は自信を持って試合に出て、気持ちよくプレーすることができます。

プロの選手はバカでも機械でもありません。明確な指針があるからこそ監督やコーチを信頼します。負けて続けていれば自分たちのやり方が本当に正しいのか疑問を抱きますし、監督への不信感も生まれます。

そういった指針をリーダーが示すことはもはや大前提で、あくまでも選手が気持ちよくプレーして最大限の力を発揮するという目的を達成するための手段に過ぎません。

まとめると、選手のモチベーションやパフォーマンスというものはチームの指針ありきのものであって、サッカーゲームの好不調の様に単純なものではなく、試合全体やチーム状況といったコンテクストと共に語られなければフェアなものではない。さらに指針を決定するのはコーチ陣、監督であり、その部分に誤りがあった場合、不満分子がいるというのは病の進行を早めるだけであって、その病にかかる原因にはなり得ないということです。

ただ何はともあれ、最後の記者会見での悲しそうなヌーノ監督の姿や、解任されるのをみるのは気持ちの良いものではなかったので、「本当にお疲れ様でした」と伝えたいです。

長ったらしく色々と書いてしましましたが、新生コンテスパーズでもレビュー記事の投稿をやっていきたいと思いますので、ぜひぜひ感想、いいね、拡散、Twitterのフォローなどよろしくお願いします!

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。

この記事が良かったと思ったら、投げ銭お願いします。 全力でお礼にいきます!!!