スリー・ビルボード

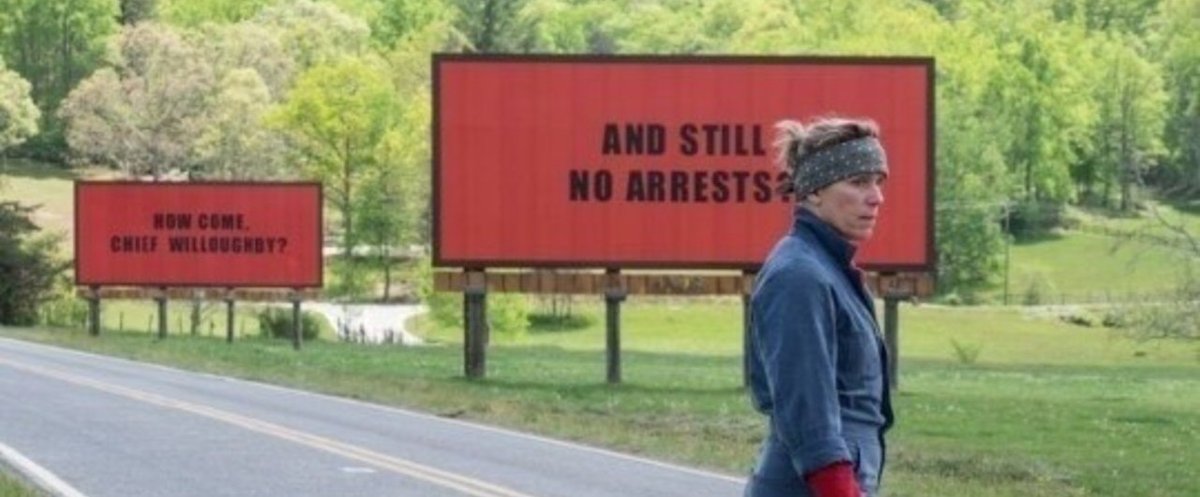

2018年まだ始まったばかりですが、現状では今年ベストなんじゃないでしょうか。(観終わってから時間が経てば経つほど好きになっていってる感あります。あの、この映画特に泣けるわけでももの凄く笑えるわけでも感動するわけでもないんですよ。そこが凄いんですが。)アメリカはミズーリ州のある街で、娘を強姦殺人で亡くした母親が、警察の捜査のズサンさを非難した3枚の看板広告を街の裏通りに出すというところから始まる物語「スリー・ビルボード」の感想です。(娘を亡くしたところからではなく、看板広告を出すところから始まるというのがこの映画の肝だと思います。)

(僕はほとんど何の情報も入れずに観て、この物語に振り回されるのがとても楽しかったので、それを体感したい人は映画観てから読んで下さい。もちろん、大きなネタバレはしないつもりですが。)映画が始まって最初に、フランシス・マクドーマンドさん(「ファーゴ」の女の人ですね。)演じる主人公の女性ミルドレッドが映るんですが、そのファーストカットで「この人信用出来そうだな。」と感じて、それがそのままブレないというか、その意思の強そうな目にずーっと引っ張られて(ラストカットとはとうてい思えない)ラストカット(でも、ここで終わるからテーマが明確になるんですよね。)まで来て、画面がブラックアウトしてエンドロールが始まった辺りで、「これ一体何の話だったんだろう。」って感じながらも妙な納得感と興奮状態にあるという、そういう映画でした。あの、この映画、脚本の良さを褒められてますし、いろいろ賞も獲ってるみたいなんですが、あんまりストーリーに関しては言いたくないんですよね。なぜなら、ただストーリーを追っていくだけではこの映画の面白さは全く伝わらないだろうと思っていて。(そこが脚本がうまいと言われてる要因なんだと思いますが、)ストーリーを追ってる時の観客側の心理がどう動くかっていうのが重要で。そこが今まで観た映画とは全然違う感覚だったんですよね。

基本的には暴力の連鎖の話なんです。それをもの凄く平熱で描いていて。で、出て来る人もみんなおかしいんですよ。というか、間違ってる。登場人物の関係性というか繋がりが憎しみによって成立していて、その憎しみの関係性は最後まで変わらないんですけど、微妙に何かが芽生えるというか。だから、その芽生えたものが何なのかみたいな事が重要なんだと思うんですけど、個人的にはそこさえもどうでもよくて。とにかく、娘を犯罪の犠牲者として亡くした母親がいて、その母親から怒りの矛先を向けられた警察署長(この署長、ウディ・ハレルソンが演ってるんですけど、ウディ・ハレルソンといえば「ナチュラル・ボーン・キラーズ」ですよね。「ナチュラル・ボーン・キラーズ」の主演の人と「ファーゴ」の主演の人が共演してるって世代的にかなりアガりますね。)がいて、その署長を敬愛するあまりにミルドレッドを敵視する警察官(サム・ロックウェルが演ってますが、この人もむちゃくちゃいいです。とても憎らしい。)がいて。その3人が一体どういう人生を送るのか。(憎しみで繋がっていて、更に全員が間違った行いを選ぶ様な事をするんですけど、)その人達が各々どういう人間なのかっていうのを俯瞰でじっくりやるんです。だから、前回感想書いた「デトロイト」にも似てるんですけど、社会的な事象を扱っていた「デトロイト」 に比べるともっと俯瞰なんです。(もちろん、ミズーリ州を舞台にしているところから、差別とか警察の暴力とか、社会的なメッセージは入ってはいるんですけど、それよりも、)神の視点というか。俯瞰であり、より人間の内面にフィックスしていく様な話なんです。間違った事を正したり断罪したりするんではなく、(考えの違いというのでもなく、)ひとりひとりがどういう人間なのかっていうのをじっくり見ていくと、そこに救いの余地が現れると言いますか。(だからって罪が許されるわけでもないっていうのもこの映画のキモの部分なんですよね。)なので、そういう罪を犯してしまった人間の救いの余地の話っていう事で「マンチェスター・バイ・ザ・シー」と近いテーマではあるんですね。けど、僕、この映画観て「マンチェスター・バイ・ザ・シー」を良い映画だと思いながらもいまいち納得がいってなかった理由が分かったんですよね。「マンチェスター・バイ・ザ・シー」は、あの主人公のリーに背負わせ過ぎなんですよ。そうすると、あいつが暗くていじけたやつだからいつまでもウジウジしてるんじゃないの?もっと、甥っ子のあの子(この子、今回もミルドレッドの息子役で出ていますが、この子も凄く良いです。)に優しくしてあげる事だって出来たんじゃないのかなって見えてきちゃって、素直に共感しきれない部分があったんですね。で、今回、この映画で自分の意思で罪を犯していく人達を見て「そうか、ここに共感はいらないのか。」と思ったんです。全く共感出来ないのにこの3人の関係性を"理解"は出来たんです。圧倒的に間違ってるけどこういう繋がり方ってあるのかと。それは認めざるを得ないといいますか。(最後のミルドレッドと暴力警官ディクソンとの繋がり方なんて奇跡を見てるみたいでしたよね。)「マンチェスター・バイ・ザ・シー」で、"可哀相とは思うけど全面的に共感は出来ないな。"というところで止まってた気持ちを、"可哀相は可哀相だけど、これはどう考えたってダメでしょ。いや、でも…"ってところまで持って来てくれたんです。この辺が個人的に圧倒的な差だったんです。どう考えたって間違った事してるのにダメだと言い切れないというか。不謹慎な言い方かもしれないですけど、「人間て面白いな」と。

だから、「マンチェスター・バイ・ザ・シー」よりも、個人的には「ノーカントリー」とか「母なる証明」とか、あと、去年公開されたポール・バーホーベン監督の新作「エル」とかに近いんじゃないかなと思ったんです。あ、あと、訳もわからず見せられる群像劇が意味不明なんだけど圧倒的という意味では「神々のたそがれ」とか。いや、というより、それらの映画の要素が全部入っているって感じなんですよね。そういう意味では、やっぱり脚本が凄いんですかね。思いつく事のほとんど全てを網羅してしまっているっていうか。つまり、やはり神の視点で人間を(アメリカのミズーリ州の小さな街の出来事を)見ている感じなんです。で、そこに罪を犯す人達がいるんですけど特に裁きはしないと。そう考えると「沈黙」とも近い話ってことになりますね。つまり、これだけ様々なタイプの映画の要素が入っていて、考えれば考える程壮大な思考になっていく話を、ミズーリ州の小さな街の話にしてるっていうのもこの映画の良かったところです。あと、アメリカの田舎街というと映画では殺伐としてて怖いところってイメージがあるんですけど、(完全に「悪魔のいけにえ」の影響ですけどね。)割と今まで観たことない感じのフラットな雰囲気で撮られていて、これ、監督がイギリス人だからかなとも思ったんですが、それがじつは陰鬱とした話をそっち側に引っ張っていってなくて良かったんですよね。

と、まあ、良いとこ上げてくとどうしたって物語の面白さに集約されていってしまうんですが、赤を基調にしたビビットな絵作りの鮮烈さとか、ここぞというとこでワンカット長回しやキャラクター目線になる演出の仕方とか、何と言っても配役と、そのキャラクターにしか見えない演技もほんと素晴らしかったです。それと、基本的に会話劇なんですが、(いや、でも、警察署爆破とか、人を2階から突き落とすとか、看板炎上とか、随所随所で派手なシーンありますね。)セリフ良かったですね。誰に何をどのタイミングで言わせるかとか凄くグッと来る選び方をしていて。

おそらく観る度に感想が変わる映画だと思うので、ひとまず1回目を観た感想という事で。

http://www.foxmovies-jp.com/threebillboards/

#映画 #レビュー #映画レビュー #スリービルボード

サポート頂けますと誰かの為に書いているという意識が芽生えますので、よりおもしろ度が増すかと。