光の干渉~シャボン玉からX線回折まで~

干渉という言葉を聞くと、人の邪魔をするようなマイナスなイメージを抱くと思いますが、科学における干渉は私たちの生活を間接的に豊かにしています。

例えば、最新のX線の干渉を用いることで顕微鏡では、細胞内の非常に小さな構造を理解することができます。

ここでは特に光(X線)の干渉について紹介したいと思います。

干渉とは

最も身近な波の干渉の1つは水面に落ちる雨粒が描く波紋の重なり合いでしょう。波紋すなわち波には高いところ(山)と低いところ(谷)があります。

たくさんの雨粒がポツポツと落ちると波紋の模様が変わります。これは複数の波紋が互いに影響しあって、山と山では強めあい、山と谷では弱めあいが起こります。

この波の強めあい・弱めあいを干渉といいます。

光の干渉

光の干渉も原理は同じです。光は電磁波という波の一種であり、水面の波紋のように空間内に広がっていきます(その様子を直接見ることはできませんが)。光は物に当たったり反射したりすると、光路と呼ばれる光の通り道が変わります。異なる光路を通った光は異なるタイミング(位相)で到着します。

すると私たちの目に届くときには、光が明るいところ(強めあい)と暗いところ(弱めあい)が生じます。これが光の干渉です。

身近な光の干渉の例としてはシャボン玉やCD裏側の虹色が挙げられます。

これらは虹色の色が塗ってあるわけではなく、光の干渉によって色が変わって見えます。

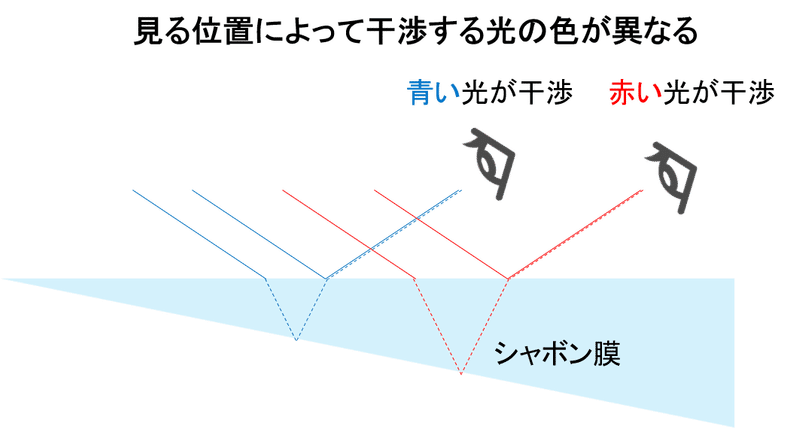

例えばシャボン玉は、薄い石鹸水の膜のようなものでできていますが、光がこの膜に当たると膜の表面で反射した光と、膜内に侵入し奥で反射した光が生じます。この時、シャボン膜の厚さよって、干渉する光の波長(色)が異なります。つまり、見る位置によっては、青い光が強く見えたり、赤い光が強く見えたりします。実際にシャボン膜の厚さはわずかに異なり、時間とともに変化するため、私たちの目には刻一刻と違う色に見えるのです。

このような微細な構造により、光の干渉を起こし発色するものを構造色と呼び、モルフォ蝶の羽やタマムシなどの昆虫、貝から作られる真珠、クジャクの羽など動物にも見られます。

光の回折

回折とは干渉の度合いが強くなったものです。かのファインマン先生も、干渉と回折に明確な線引きはないと言っています。

それではどうしたら干渉が強くなるのでしょうか?

ここでは例として散乱光の干渉について考えてみます。

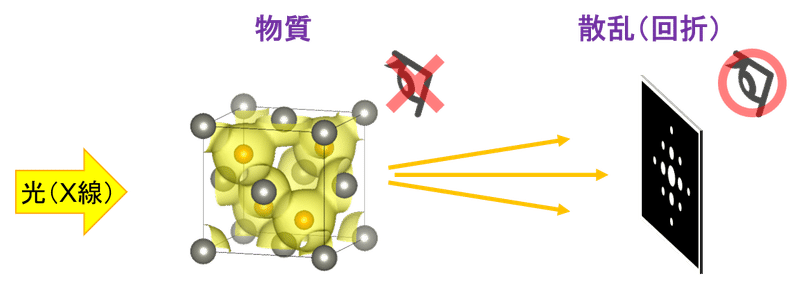

物質に光が当たると複数の電子が振動して、その振動した電子から新たな散乱光がたくさん放出されます。

この放出された散乱光が互いに干渉するわけですが、電子がバラバラに並んでいると、散乱光はあちこちで干渉し強度としては強くなりません。(干渉が強くなるためには特定の決まった位置で波の強め合いが起こる必要があります。)

一方、物質中の電子が規則正しく並んでいると散乱光は必ず決まった位置で強めあい・弱めあいを起こします。これが一般的に回折と呼ばれます。

このような電子が規則的に並んでいるものの典型例が結晶です。

結晶は原子(原子核と電子の集まり)が規則正しく並んだ物質を意味します。

しかし一つ注意すべきことは、物質の中の電子を見るためには波長の短い光であるX線を用いるのが一般的です。

X線回折

X線も光の一種なので、回折(強い干渉)という現象が起きます。そして、このX線回折は現代の科学に非常に大きな影響を与えています。

私たちは何かを観察したいときに、虫眼鏡や顕微鏡を使います。しかし光(可視光)を使った顕微鏡は波長の半分程度(約200nm)の大きさまでしか観察できず、基本的にそれより小さいものを見ることはできません。(最近ではこれを突破する超解像顕微鏡などもあります)

物質の最小の構成要素である原子を見るためにはただの光(可視光)では限界があるわけです。

そんな中で、X線を用いて原子の並びを見てやろうというのがX線構造解析です。

とはいえ、X線は私たちの目では見ることができず、レンズの取り扱いも少々難しいため、直接観察するのは簡単ではありません。

そこで、今回の紹介したX線の回折を使うわけです。

簡単にいうと、原子が規則正しく並んでいる結晶とバラバラ(不規則)に並んでいるのでは回折のしかた(模様)が全然違うのです。

また、偉大な科学者たちの研究により、回折の模様(回折図形)をきちんと計算することで、原子がどのように並んでいるのかわかるようになりました。

X線回折イメージング

少しマニアックな話になりますが、X線回折の技術を応用したイメージング(可視化)技術の研究が流行っています。

X線ではレンズの取り扱いが難しいといいましたが、X線回折イメージングではレンズの代わりに複雑な計算を行うことで、画像を構築していきます。

つまりX線回折では、原子の並び方に由来する模様を詳しく調べる必要がありましたが、このX線回折イメージングでは直接画像を得ることができます。まさにX線を用いた新時代の顕微鏡のようなものですね。

最後に

現在では、X線の干渉を応用することで、より複雑な物質の構造も明らかにされつつあります。

光・X線の干渉を用いた観察・観測方法は、今後も目が離せない技術だと思います。

**********************************

簡単のため専門用語をぼかして書いています、悪しからず…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?