Art|渡辺省亭という画家、知ってますか?

渡辺省亭(わたなべ・せいてい)という、明治から大正時代に活躍した日本画家の回顧展が東京藝術大学大学美術館で開催されています。3月27日から始まった展覧会は、「渡辺省亭―欧米を魅了した花鳥画―」という名前で始まっています。

開幕の前日に行われた内覧会にまたまたご案内いただいたので、行ってきました。

渡辺省亭-欧米を魅了した花鳥画-

Watanabe Seitei: Brilliant Birds, Captivating Flowers

会期:2021年3月27日(土)~5月23日(日)

休館日:月曜日※ただし、5月3日(月・祝)は開館

開館時間:午前10時〜午後5時(入館は午後4時30分まで)

会場:東京藝術大学大学美術館(台東区・上野公園)

https://seitei2021.jp/

観覧料:1700円(税込)

※本展は事前予約制ではありませんが、今後の状況により変更及び入場制限等を実施する可能性がございます。最新の情報はホームページでご確認ください。

巡回

愛知展:岡崎市美術博物館 2021年5月29日(土)~7月11日(日)

静岡展:佐野美術館 2021年7月17日(土)~8月29日(日)

(ちょうど上野の山の桜が満開でしたので写真を1枚)

会場の写真は、特別な許可を受けて撮影しております。

第1会場|年表と省亭の映像

展覧会は3つの会場からなります。地下2階の第1会場では、省亭の年表と、ショートムービーが流れています。

第2会場|省亭の前半生

地下2階の第2会場では、明治30年くらいまでの作品がならんでいます。この時期には、省亭は日本の美術品などを世界へ輸出する「起立工商会社」という貿易会社の社員としてパリに1年ほど滞在します。

そのときに、印象派の画家としてしられるエドガー・ドガの目前で絵を描き、ドガにプレゼントしたそうです。ドガはその絵を生涯大切にとっていたといいます。その絵が今回展示されています。

《鳥図(枝にとまる鳥)》

1878(明治11)年 クラーク美術館蔵

絵の左下には「為ドガース君 省亭席画」というサインが入っています。

迎賓館赤坂離宮の「花鳥の間」を飾る花鳥画も、細密な書き込みをまじかでみることができます。僕は、やっぱり食材に興味がわきますね(伊勢海老、ホウボウ、ハマグリですね)。

《迎賓館赤坂離宮 七宝額原画》(海の幸)

明治39年(1906) 東京国立博物館

今回は、実際に赤坂離宮に飾られているものではなく、その原画になった省亭の作品を、「花鳥の間」に見立てて展示されています。

珍しいところでいえば、金屏風も省亭は残しています。何でもやっていますね。

《双鶏若松梅花遊鯉図屏風》

屏風は、作品集などでは、平面で開いた状態の画像が掲載されることが多いと思うんですが、実際は、立てるために角度をつけて鑑賞しますよね。

ですので、右からと正面と左からと、それぞれ見え方が違うんです。それを目で追っていくと、作品が動いてみえるんです。

今回もたとえば、鶏も右から見ていると、鶏と目があわないのですが、正面から左方向に動くと次第に鶏と目があうようになる。そういっただまし絵的な鑑賞の仕方も面白いの試してみてください!

第2会場の様子もご覧ください。

省亭は、16歳で絵師の菊池容斎に入門しています。容斎は、まず絵を描かせずひたすら書をかかせて、筆遣いを学ばせたそうです。この揮毫は、修業時代のものではありませんが、迫力のある書のように見えます。

《名号》

明治30年(1897)前後

月と霞を描いた《雪月花》も印象的でした。形を描くというよりも、その形の周りを描くことで物体を起こすというような感覚がとても不思議にみえました。この月も、霞と闇を描くことで月が浮かび上がってくるように見えるんです。

《雪月花》

第3会場|省亭の後半生

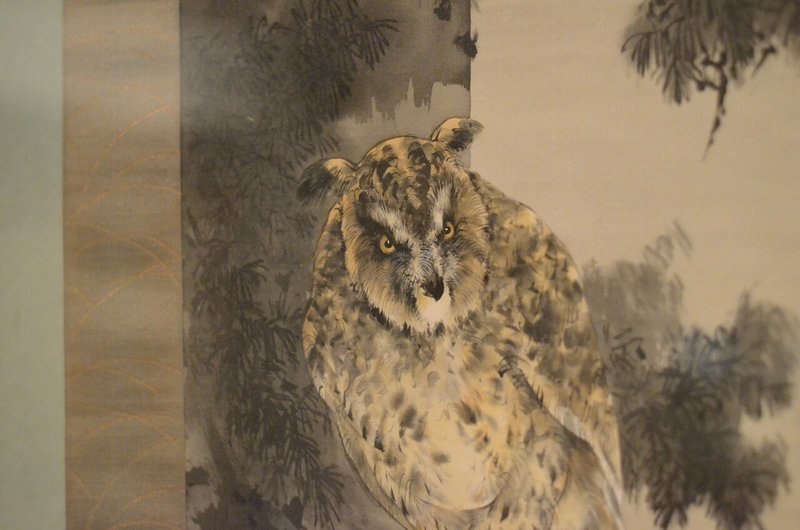

地下2階から3階に上がると、印象的なレイアウトの第3会場が現れます。このフロアでは「省亭風」と呼ばれて海外でも人気を博した省亭の花鳥画の数々を展示しています。

ほかにも、工芸品にも省亭は装飾画を描いています。こちらは今見ると、とてもモダンに見えました。

渡辺省亭画 濤川惣助作《七宝四季花卉図花瓶》

静嘉堂文庫美術館

渡辺省亭原画(推定) 濤川惣助作《柳燕図花瓶》

京都国立近代美術館

渡辺省亭原画(推定) 濤川惣助作《藤図花瓶》

京都国立近代美術館

1階に戻るとミュージアムグッズが並んでいます。こちらもチェックですね。

異端ではない”正統な画家”の再評価

じつは、今回の展覧会で渡辺省亭という画家を初めて知りました。おそらく、多くの人にとっても初めて聞く日本画家の名前ではないでしょうか。

省亭は、嘉永4年(1852)12月27日に江戸(現在の東京)の神田に生まれました。そこで同時代の日本画家、洋画家と比べてみます。

高橋由一(1828年、洋画家)

河鍋暁斎(1831年)

渡辺省亭 (1852年)

アーネスト・フェノロサ(1853年、東洋美術研究家)

浅井忠(1856年、洋画家)

岡倉天心(1862年、美術指導者)

竹内栖鳳 (1864年)

ーーーーー明治維新(1864年)ーーーーー

黒田清輝(1866年、洋画家)

横山大観 (1868年)

上村松園 (1875年)

明治時代の日本画壇をみると、それまで幕府が奨励した狩野派が勢力を失って、浮世絵や人文画が好まれる一方で、明治政府は西洋美術の様式を早く日本に導入しようと洋画というジャンルが生まれます。

明治維新のときに省亭は12歳。16歳で菊池容斎に入門しています。その後、19歳で容斎門下から自立して活動をした後、日本の美術品などを世界へ輸出する「起立工商会社」という貿易会社に25歳(明治8年、1875年)に入社します。

ちょうど、海外への日本工芸品の輸出が盛んになったいたころに、省亭はいわゆる会社員になるわけですね。今でいうとインハウスデザイナーといったところでしょうか。

会社員3年目で、第1回内国勧業博覧会で工芸図案が花紋賞碑を受賞し、さらに翌年には社員としてパリに2~3年滞在しています。省亭は、海外を経験した初の日本画家と言われています。

そこで、先ほど書いたドガの目の前で絵を描いたり、パリ万博に出品された《群鳩浴水盤ノ図》(1877年、フーリア美術館、展覧会には未展示)を印象派の父とよばれるエドゥアール・マネの弟子のイタリア人画家ジュゼッペ・デ・ニッティスが購入するなど、パリの前衛画家たちに衝撃を与えたようです。

ちなみにこのニッティスは、省亭の画法を模写して学ぼうとしたそうですが、けっきょく持て余し、模写をあきらめてしまったそうです(和食の料理人がフランス料理を食べてもまったく理解できないような感じですかね笑)。

最先端のパリを見て、おそらく1880年ころ日本に帰ってきた省亭ですが、日本の画壇としては明治10年代で政治や経済が混乱していく時期。美術なんてやっている場合じゃない、そんな状況で、あまり活躍する場がなかったのかもしれません。

実際、省亭が帰国してからようやく、明治20年(1887)に東京美術学校(現・東京藝術大学)が設立され、翌明治21年に岡倉天心、高橋健三が『國華』を創刊。美術家団体「日本美術院」がようやく明治31年(1898)に創立するなど、大きな美術界の動きに対して、省亭の経験はやや早すぎたように見えます。あと10年時代が早ければ――。

実際、省亭の晩年は特定の団体から距離を置き、あくまで市井の画家として過ごします。とはいえ、土佐出身の政治家・後藤象二郎や歌舞伎役者の15代目市村羽左衛門といった顧客はいたようで、売れっ子画家だったようです。

日本美術史の流れ、つまり当時の前衛の動きをしていなかったがために美術史には乗りませんでしたが、確かな技術で顧客を獲得していた省亭は、ある意味で成功していた画家ではなかったでしょうか。

異端ばかりを追いかけた結果が日本美術史だとすれば、省亭のような異端ではない時代の主流の画家は、歴史にうもれざるを得ません。ですが、作品が物語るように、命を削るように絵に向かった人たちもいたわけです。そう思うと、当時は、人気だったけど”正統すぎて現代では知られていない画家”に光が当たることは、日本美術史のフェーズが変わってきたのかなと思います。より多様な表現をとり込んで議論できるようになったのではないでしょうか。

超絶技法だけど、狩野派の花鳥画や伊藤若冲の「動植綵絵」のような細密画の系譜にある「正統の画家」の命が宿った作品の数々を、ぜひ今回の展覧会で見て欲しいです。

ーーーーーーー

明日は「Food」です。

料理人付き編集者の活動などにご賛同いただけたら、サポートいただけるとうれしいです!