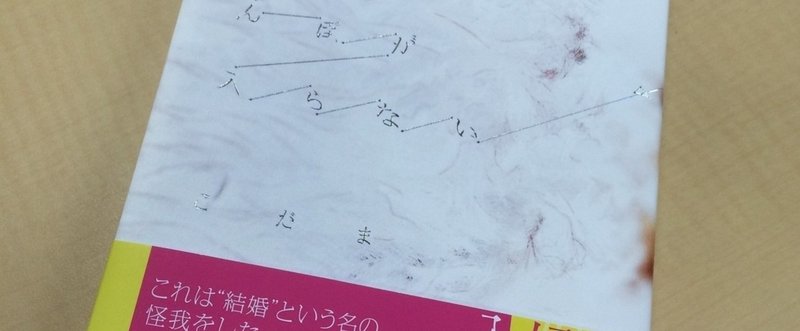

入れなくてもここにいるーこだま『夫のちんぽが入らない』

著者の自伝的エッセイだ。兎にも角にもすごいタイトルだけど、奇をてらい、インパクトを出すための客寄せのタイトルではなかった。ではどんな内容かと言われたら「夫のちんぽが入らない話です」としか言いようがないのだが、読んでみればきっと、この作品はこのタイトルでしかありえなかったとわかるはずだ。

著者・こだまさんは、田舎で生まれ、ヒステリックな母からの暴力を、身を縮めるようにして避けながら育った女性だ。彼女は大学進学を機に一人暮らしを始め、大学の先輩である男性とごく自然に交際するようになる。しかし、いざ性交に及ぼうとした時、なぜか彼のちんぽは「私」の中に入っていかないのだった。

(この記事内では、作品に準じて「ちんぽ」表記をさせていただきます)

そんな馬鹿な、と思われるだろうが、恐ろしく真剣な話で、この「入らない」問題解決のため、ジョンソンベビーオイルを使い、それでも挿入できず局部が裂けて血だらけになる描写には迫りくるリアリティがある。グロ耐性が著しく低い私は数行読んでは本を閉じて小休止を挟まなければ読み進められなかった。

そんな「入らない」二人ではあったが、どうやらどちらかの肉体に致命的な欠陥があるわけでもない。お互い以外の相手であれば問題なくセックスを遂行できていることは、作中でも触れられている。二人の間でだけ、なぜかちんぽが入らない。

それでも、「入らない」問題を抱えたまま二人は結婚し、夫婦となる。そして、大学を順に卒業した彼らは、ともに教師となった。そこで更に、「私」は、「学級崩壊」という困難に見舞われることとなる。

成り立たない授業、教員の中での孤立、処理の追いつかない膨大な業務。「私」はだんだんと心を病んでゆき、毎朝「このままガードレールに突っ込めば楽になれる」と思いながら車のハンドルを握るギリギリの状態で学校に向かう日々が続く。

食べることも眠ることも碌にできず、順調に仕事をこなす同業の夫に自分の窮状を告げることもできない。

そして、「ちんぽも入らない上に仕事もできない」と自分を責める。

結局、受け持ちのクラスを最後まで見ることができず、仕事を退職。専業主婦となるが、ほどなくして関節が腫れる病気を患い、家事どころか日常生活も満足に送れなくなっていく。何か一つ充分にこなせれば、自分を認めることができるのに、どれもうまくいかない。仕事も家事もできない。ちんぽも入らない。

病は薬で緩和され、仕事から解放されても、妙齢の夫婦である2人には常に、「子どもは作らないの?」という悪意なき問いかけに晒される。できないなら、いい医者を紹介しようか? 今は40だって出産できるんだから。

善意によって発される優しい言葉の棘に刺されながら、「そんなレベルではないのです。だって私達はそもそもちんぽが入らないのだから」と心の中だけで返す。自分は欠陥品だ、という思いに常に苛まれている。

「ちんぽ」なんて言葉がコミカルに見せているだけだ。みんながあたりまえにしていることができないという劣等感、自分が欠陥品であるかもしれないという感覚が、どれほどの孤独と疎外をもたらすか。

「ちんぽが入らない」ということが、社会の中に無言で横たわるたくさんの「あたりまえ」の中に、彼女ら夫婦を「入れなく」していく。誰にでも開かれていると思っていた扉が次々と閉ざされ、狭く暗い場所へ追い込んで、口をつぐませる。

あたりまえ、ってなんなのだろう。

それ一つ外れてしまうだけで、こうまで生きづらくなってしまうものなのか。

あたりまえでないから誰にも言えず、言ったとしてもきっと伝わらず、だから飲み込むしかなく、「入れない」外側の世界でひっそりと生きるしかないのだろうか。

読めば読むほど、苦しいほどに考えさせられる。

読んで救われるとか、癒されるとか強くなるとか、そんな生ぬるい本ではない。

錆びたナイフのように、傷口を膿ませ、長く鈍い痛みを残すだろう。

でも、すべてにおいて「あたりまえ」の人間はいない。誰にだって「あたりまえ」に弾かれ、扉を閉ざされる場面が訪れる可能性がある。

そんな時、例え一生会うことはなくとも、こんな風に生きてきて、今も生きていて、これからも生きていく人がいると知っていたら、それは小さな灯りのように、「入れない」世界を照らしてくれるかもしれない。

ハッピーになります。