伝統産業の事業再建や他地域ブランドの発展に学ぶ「WAGURI ディナー&フォーラム」DAY2

遠州・和栗プロジェクトは、遠州8市1町の連携により国内の活動が本格始動することを祈念し、2月27日(火)・28日(水)に「WAGURI ディナー&フォーラム」を掛川グランドホテルで開催した。

DAY1では、遠州の全8市1町と遠州エリアのJAグループ5団体のトップが一堂に会し、世界で活躍するシェフ・パティシエによるディナーを堪能。キロ当たり単価を現在の3倍以上に高めようとする、私たちの計画を発表した。

DAY2は、学びの機会として基調講演を開催。地域資産の価値向上による旅館事業復興の事例と、高付加価値商品による栗園の経営強化の事例について、2人のリーダーから講演をいただく。

この記事ではDAY2基調講演の様子を、当日のスライドとダイジェストで振り返りたい。

▼DAY1の様子は以下より。

講演1:リジェネラティブ、嬉野に学ぶ地域の資産価値倍増の未来

約25,000万の人口を擁する佐賀県・嬉野(うれしの)市。1,300年前に湧出したという温泉郷・嬉野温泉は、名湯として名高い。

そんな嬉野の地で、2万坪という広大な敷地を有し、創業から74年を迎える伝統旅館が「嬉野温泉 和多屋別荘 」である。今日、講演いただくのは、2013年に和多屋別荘の事業を引き継いだ3代目、代表取締役の小原嘉元(こはら・よしもと)さんだ。

嬉野は温泉だけでなく、お茶の名産地としても知られる。さらに、肥前吉田焼という伝統産業もある。このように全国に類まれなる資源に恵まれながら、「和多屋別荘は過去に2度ほど破綻しかけている」とは、何ともショッキングな事実である。

旅館の一室をオフィスとして企業に貸し出したり、生産者とともに嬉野茶の価値向上に取り組んだりと、斬新な経営手腕で経営危機を乗り越えてきた。小原氏は、次のように事業再建のポイントを語る。

「地域資産の価値を見極め、時代に合わせてプロダクトや事業の形をリブランディングしてきました。豊かな地域資産があれば、『それ以上に新しい資産を増やす必要はない』と考えています。

お茶と温泉、焼き物しかない旧態依然の町だと過小評価するのか。あるいは、この3つの伝統文化はどこにも負けない価値であると認め、新たな事業を創り出そうとするか。地域を復興する違いは、この視点ではないでしょうか」

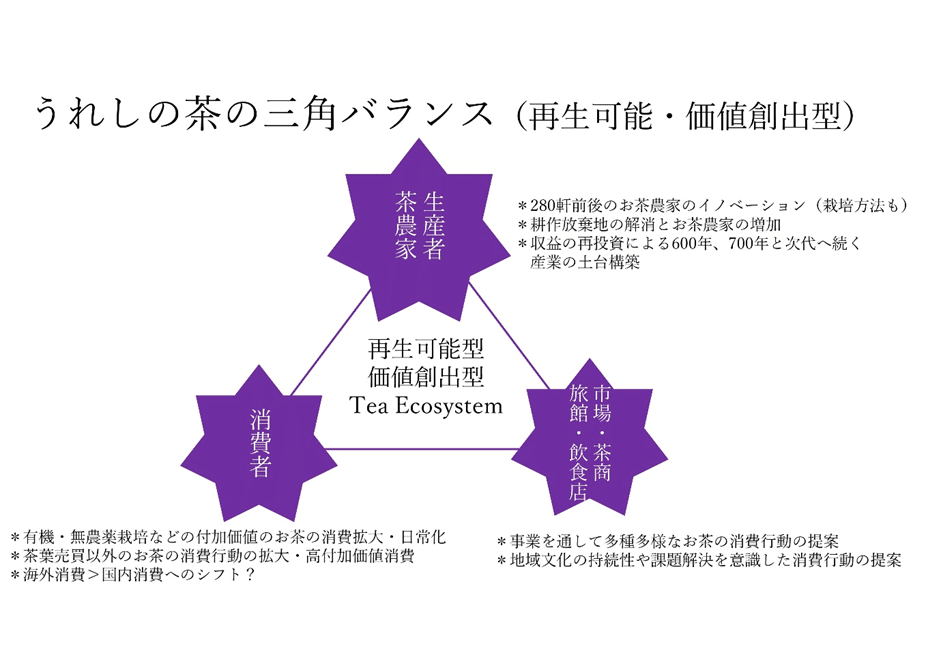

自社事業だけでなく地域のリブランディングに取り組み、縮小の一途をたどっていた嬉野茶の復興にも貢献する、和多屋別荘の取り組みを紹介したい。

プロフィール|小原 嘉元 氏

1977年、嬉野市生まれ。1999年に大学中退後、和多屋別荘へ入社。2001年から3年間、実姉とともにウェブ制作会社を起業。経営危機から2004年に再生コンサルティングファームで修行し、翌年、旅館再生コンサルティングファームを再起業。全国80超の再生案件に携わり、和多屋別荘の二次再建時に事業承継。2013年2月、同社代表取締役に就任する。2016年、嬉野茶時、宵の美術館を始動。2020年国内初、旅館にサテライトオフィスを開業など。

事業再生の要は、プロダクトよりも地域資産

今から11年前。小原氏が家業を継いだ当時の和多屋別荘は、まさに「泥船の様相」だったという。2万坪もの広さを有する施設は増改築を重ねており、大雨が降るといたるところで雨漏りがした。経営上も借入金以外に未払い金も膨れあがり、明日潰れてもおかしくない状況だった。

ただ、しばらく実家を離れていた小原氏には、帰郷して改めて感じとれるふるさとの価値もあった。それが、嬉野温泉と嬉野茶と肥前吉田焼という、3つの地域資産だった。

「嬉野温泉は1,300年以上前から湧きでて、人々の心と体を癒してきました。嬉野茶の栽培が始まったのは、室町時代の1440年のこと。肥前吉田焼も慶長3年(1598年)から続く、伝統の陶磁器です。

嬉野の人々の暮らしは、これら3つの文化的な価値の上に立脚しています。そして、お茶・温泉・焼き物を体験できる最高傑作が、これまでは旅館業というプロダクトだったのでしょう。

ただ、私の祖父の時代から変わらない『1泊2食、温泉付き』というサービス形態が、プロダクトとして脆弱になってしまったのだ……と受け止めました。

そこからは、私も自身の仕事を『2万坪の土地の管理人』であると捉えなおし、業種にとらわれず嬉野の価値を感じられるプロダクトを新たに生み出そう、と考えました」

過去の政策を調べると、旅館業は大きな支援を得て地元に根付いてきたことが分かった。受けてきた恩を返す意味でも、地域の雇用を守る意味でも、旅館業をメインの事業に据えながら、新たな事業を創出するチャレンジが始まった。

パンデミック直前に芽吹いたリーシング事業

「旅館の中にサテライトオフィスを誘致」というニュースを、見聞きした人も多いかもしれない。

2020年3月、和多屋別荘はリーシング事業として、日本ではじめて温泉旅館内に企業オフィスを誘致した。ブランディング・制作を手掛けるプロモーション企業、株式会社イノベーションパートナーズが入居。パンデミックが本格化したのは、その直後だった。

「弊社のスタッフ120名全員がステイホーム。過去70年の歴史のなかで、はじめて旅館の営業を止めました。一方、入居企業の皆さんは、毎週のようにリクルーティングの面接をしていました。客室は静まり返るなか、別室では東京の企業が事業を着実に広げていたのです」と小原氏。

さぞかし居たたまれない心情だったと想像できるが、新規事業はメディアで大バズり。後を絶たない問い合わせは、春の訪れを知らせてくれた。目の前に日本庭園の広がる日本初の温泉旅館内サテライトオフィスには、首都圏の企業を中心に10社が入居した。

地域OSに立脚する自社の提供価値を見つめなおし、時代のニーズに合わせてリブランディングする。そこに共感した企業や人々がつながり、価値創造の循環が生まれる。パートナー企業との輪も広がっていった。

コラボレーションにより提供価値を高める

「旅館のなかで提供されるお茶はすべて無料」――そんな光景は、いつから当たり前になったのだろうか。プロダクトの価値を消費者に認めてもらうことを諦めたときから、生産者にコストのしわ寄せがいく。お茶が買いたたかれる。かつて900あった嬉野茶の生産者数は、300以下まで減少してしまった。奮起のときが来た。

嬉野茶の生産者や肥前吉田焼の窯元など、30~40代のメンバーで「嬉野茶時」を結成。持続可能な事業モデルを、自分たちで生み出すチャレンジが始まった。

まず、無料で提供してきた旅館のお茶に、価格を付けることからスタート。20席ほどのラウンジで特別な1杯を提供するイベントを考案した。

「(提供価格を議論した際)東京のホテルをベンチマークに『1杯1,200円でどうか』と提案すると、生産者から『お金を取ったら怒られるばい』という声があがりました。気持ちは分かります。そこで、800円でスタートしたところ、初日からカウンターはフル回転。3日間で150人近いお客様にお越しいただきました」

この日が成功体験となった。関係者のモチベーションが向上するとともに、「1杯の値段」も高まっていく。

その後生まれた新たなプロダクトの一例が、「食す」・「飲む」・「観る」という空間で、嬉野の地域資産を体験できるプログラム「嬉野茶時(ちゃどき)」だ。「ティーツーリズム」では、至福の1杯をもとめて嬉野を訪れるという、旅のニュースタイルを提案している。茶畑の絶景のなかで嬉野茶をいただくことができる。

こうした取り組みの結果、以前は無料で提供していた1杯の価格を、2022年に「1杯5,000円」まで高めることに成功した。

とはいえ、「デザインの力で潜在的な価値を見える化しており、特別なことは何もしていない」と小原氏は語る。現に、ティーツーリズムで呈茶しているのは、実際の生産者だ。これこそ、冒頭で小原氏に「これ以上に新しい資産を増やす必要はない」と言わしめたゆえんである。

地域資産の提供価値が定まれば、そこからの動きは速い。「あとはどうパートナーと組んで、価値を表現したり、高めたりするかの問題」だという。実は、「嬉野茶時」と「ティーツーリズム」のアイデアも、株式会社ディスカバー・ジャパン] との対話のなかから生まれたものだ。

地元のサイクルショップとのコラボレーションにより、茶空間を自転車で巡るショートトリップ「茶輪(チャリン)」プログラムも始まるなどしている。

嬉野の土地に、体験価値を掛けあわせる。茶畑一区画1アールを一口とする「茶畑オーナー制度」も始まった。

古木の改植や新植を行う場合、品質や収量が安定するまで数年間はかかる。しかし、生産者の人柄やストーリーをあわせて伝えることで、はじめての収穫を待ちわびる時間も対価が支払われる理由になる。根強い海外需要に支えられ、70区画が即完売したという。

こうした取り組みの結果、大正時代から4代続くある茶園では、売上300パーセント増を達成した(2022年度実績、2019年対比)。とはいえ「儲かっているという表現はできない」と小原氏は眉をひそめる。

その理由について、「4代にわたり何とか土地を守り、お茶を作り続けてきた生産者が、やっと本来の価値を消費者や市場に表現できるようになったと受け止めています」と語る。

その茶園は、2023年に法人化を果たした。なるほど、ここからが本当のスタートと言っても過言ではないかもしれない。

うれしの茶イノベーション、拡張型地域GDPの創造に向けて

リジェネラティブ(※)の取り組みも地域課題の解決も、第3層へのアプローチは表層的であり、持続可能性に乏しい事業となってしまう。

「一刀両断な表現になりますが、第1層にあたる地域OSが無くなったら、その上の層にある営みすべてが瓦解してしまうと考えています。いま一度、嬉野市民全員で地域資産の価値を見つめていく必要があります」と、小原氏は心境を明かす。

現在小原氏は、一歩進んだ新たなプロダクトとして、都市部の企業を誘致しともに地域課題の解決に取り組む「地域シンクタンク構想」を計画しているという。

「地域OSの回復と実現こそが地域の活性化につながります。そこから生まれる最高のプロダクトが、リジェネラティブな地域づくりを進める大きな役割を担っていくでしょう」と締めくくった。

遠州8市1町、それぞれの“地域OS”は何であろうか? 今一度、私たちの暮らす地域の真の価値を見直すときがきているのかもしれない。

※リジェネラティブ

直訳すると「再生させる」という意味。状況の悪化を防ぐだけでなく、根本的な問題を解消し、さらにプラスの影響をもたらす取り組みや考え方。

講演2:“栗愛”で極める加工・熟成・栽培の世界

秋になれば実が生り、それを収穫する。マネタイズの機会が年に1回しか巡ってこない果樹で生計を立てるには、収量を増やすか単価を上げるかしなければならない。

ただし、人の背丈より大きく育つ栗で収量を増やそうとすれば、広大な園地が必要になる。単価も市場価格によるため、生産者がコントロールできるものではない。

栗で生計を立てるには、どのようなビジネスモデルを確立すればよいだろうか。石川県能登で新規就農し、18年にわたり営農してきた松尾栗園は、高糖度でプレミアムな焼き栗で全国にファンを持つ。

基調講演の第二部では、そんな松尾栗園の松尾和広代表に、これまでの歩みを聞いた。

プロフィール|松尾 和広 氏

愛知県岩倉市出身。高校卒業後、名古屋市の流通会社に就職。実家の借金を完済し、25歳で人生を見つめなおす。2005年8月より石川県輪島市にて栗栽培の実習を積み、2006年2月に独立。独立と同時に能登町金山地区の栗園(1.5ヘクタール)を、2009年1月より能登町当目地区の栗園(3ヘクタール)を、2010年5月より金山地区のまた別の栗園(0.8ヘクタール)で栽培・経営する。

栗だけで生計の成り立っている生産者がいない事実

「今日お話しするのは、石川県の中山間地域で働く、いち個人農家の事例です。ヒントというよりも弱点を見つけていただけたら。それが今後、遠州・和栗プロジェクトで改良してもらえる点になると思っています」と松尾氏。

25歳で人生を見つめなおす機会を得た。「田舎で農業に携わりたい」と、石川県輪島市に移住を決めた。当初は、「せっかく能登に来てもらったからには、栗だけは止めてほしい」「栗にあまり労力を使うなよ」と周りから忠告されたという。なぜか?

松尾氏の知る限り、栗の生産だけで生計が成り立っている人が一人もいないという現実が、能登栗の厳しい状況を物語っていた。

まず、能登栗の歴史的背景を押さえよう。昭和30年代後半から40年代にかけ、国の農業構造改善事業等のもと石川県が栗を特産品に指定したことで、栽培面積が広がった。

昭和50年代後半には栗生産者が400件以上誕生し、地域で700トン以上の栗を収穫していたこともあるそうだ。しかしながらその30年後には、栗生産者が60件まで減っている。松尾氏の肌感覚では、現在の栗生産者数は40件ほどではないか、とのこと。

それほどまでに栗園が減ってしまった要因の1つとして、能登の栗園に特徴的なのが「園地の日陰化」と呼ばれる現象だ。

果樹園を保護するため、杉の木などで敷地の周りに防風林が形成される。杉の木は高さ30メートルほどまで成長するため、いずれ園地に日陰を落とし、栗の生育を阻害してしまう。

あるいは、園地に出没する害獣の数も増えている。熟して地面に落ちた栗の実も、収穫を待たずしてイノシシに食べられてしまう。そのため園地を電気柵で囲い、害獣の侵入を防いでいるが、対策コストがかかり、事業継続の重しとなっている。

能登栗は、そのブランド名こそ付いているが、生産量は全国で30位以下であり、市場価格も決して高いとはいえない。そこで松尾氏は考えた。「誰にもできないことをやろう。焼き栗でこの業界を突き抜けよう」と。

一次産品の商品化により栗の付加価値を高める

最初は物珍しさから作りはじめた焼き栗だった。しかし、極めれば極めるほど奥の深い商品でもあった。冷蔵貯蔵すると栗は糖度を増す。

糖度が最高値となる冷蔵熟成期間40~50日間の栗だけを厳選した「能登の焼き栗プレミアム」を商品化した。

近年の業績についても、松尾氏はオープンに話してくれた。販売チャネルと商品ごとの売上比率について、以下のとおり簡単に紹介したい。

「糖度30度以上の焼き栗を厳選した『能登の焼き栗プレミアム』が売上の約60パーセントを占めます。続いて、『焼き栗のペースト』が26パーセント、『能登の焼き栗棒』が14.5パーセント、そして生栗が0.5パーセントとなっています。

販売チャネルは、自園のホームページを通じた通販と、2か所の拠点での直販が基本で、ほか一部は2つの市町でふるさと納税の返礼品に選ばれています。『能登の焼き栗プレミアム』はほぼ通販のみで販売。生栗はどうしても欲しいという方向けに、特別に販売しているものになります」

つまり、松尾栗園では一次産品である生栗の販売によってではなく、生栗の付加価値を極限まで高めた商品を開発・製造、それにより主たる売上を作っている。

そんな松尾栗園の経営理念は、「数より味を追え」だ。

松尾氏は「個人事業で生産できる量は限られます。薄利多売の道ではないので、おいしいものをしっかり作ることを大事にしています」と語る。何とも職人魂を感じさせるコメントだ。

冷蔵熟成を制するものが焼き栗を制する

では、どうしたら、30度を超える高糖度な焼き栗ができるのだろうか? 勝負は、生栗の収穫時に始まっている。

「栗の収穫は朝の5時ころから行います。せっかく実に蓄えられていた糖が、落果した直後から栗の呼吸のために消化されてしまうので、時間との戦いです。なるべく糖度の高いうちに収穫できるよう、スタッフを増強し、2時間以内で終えるようにします。

収穫した栗はほぼすべて冷蔵熟成します。冷蔵貯蔵によって栗の糖度が上がるのは、低温状態で栗の酵素が働きデンプンを分解して糖化するためです。この18年間、もっとも糖度が高くなる条件を試行錯誤し、記録しつづけてきました」と松尾氏。

冷蔵熟成には何回も失敗しながら、最適解を見つけてきたという。低温で1カ月ほど寝かせると、糖度がほぼ倍になる。もう少し寝かせると糖度を25度くらいまで高められる。そうして熟成した栗を、圧力釜でじっくり焼いていく。

3台の釜をフル稼働し、5分おきに焼きあげる。焼き栗には切り込みを入れてあり、皮ばなれもよい。子どもでも手でパカッとむいて、パクパク食べられる。商品について説明する松尾氏の表情から、焼き栗をほおばる子どもの笑顔が思い浮かぶから不思議だ。

栗本来の味で勝負する。焼き栗のペーストで特許も取得

そんなプレミアム焼き栗を贅沢にペーストにした、『焼き栗のペースト』も人気の商品となっている。全国の名だたる菓子店で、モンブランなどのスイーツに使われているそうだ。100パーセント栗だけの、混じりけのないペーストである。

お菓子作りなどによく用いられる栗のペーストには、生栗がそのまま用いられているものが多い。原材料の水分量が多いので、甘さを補うために砂糖の添加が必要となる。

一方で松尾栗園の『焼き栗のペースト』は、そもそも30度以上の糖度を誇る焼き栗を、そのままペーストにしている。水分をほぼ含まないので、栗そのものの甘みと風味を味わえる。その製造方法は特許を取得しているほどだ。

近年は口コミがSNSなどで拡散され、毎年、生産した分が2~3カ月で売り切れるという。しかしながらつい5年ほど前までは、クレームが発生していた。クレームを受け付けるたびに松尾氏は心を痛め、生産体制を見直した。

「商品が高価格である分だけ、お客さまは期待を込めて買われます。そのため、“想像通り”の味ではクレームをいただく可能性があります。圧倒的においしくなければいけません。素材のみなので、味もごまかせません。

焼き工程は、今でも私が必ず管理しています。窯に投入する栗のグラム数、窯の温度、焼き時間など、その日の気温や栗の状態を見て、すべてのさじ加減を調整しています」

「1日に50回ほど窯入れをしますが、1回1回できあがった焼き栗を味見しています。そして目と鼻の利く若いスタッフが、1粒1粒の出来上がりを確認しています。お客様を悲しませることのないように。焼き栗は、つねに不安との闘いです」と松尾氏。

目指しているのは、リピート率100パーセントの商品だという。こうした努力の積み重ねにより、全国にファンを獲得してきた。

栗農家で所得500万円は稼げるか?

国税庁が発表した「令和3年分民間給与実態統計調査」によると、日本人の平均年収は443万円だという。この数字から考えても、あるいは老後の生活を考えても、所得500万円という目標は、農業で生計を立てていくために大切な指標の1つだといえる。

松尾氏も、この「所得500万円」を最低限クリアすべき目標金額として栗園の経営に取り組んできた。焼き栗の事業は試行錯誤の連続だったが、お客さまに喜ばれるほどに「やりがいにあふれた天職だ」と思えるようになっていた。

「圧倒的においしい焼き栗をつくるという夢を追いかける人生に幸せを感じ、私は能登に生きていました。しかしながら、2024年1月1日にその夢を叶える場所がなくなってしまった」と松尾氏は続ける。

「自宅兼作業場は半壊し、復旧には最低1億円がかかると知りました。個人農家がそんなリスクを負うことはできないと、仕事を諦めました。そんな中、園地を引き継いでくれる仲間が見つかったのは、不幸中の幸いです。

そうしたタイミングで、遠州・和栗プロジェクトの皆さんが、『遠州で一緒に仕事をしませんか?』と手を差し伸べてくれました。こんなに才能あふれる団体・企業の皆さんとならば、個人でやっていたときよりもっと大きな夢が見られるかもしれない――こうして遠州・和栗プロジェクトが、次に私の生きる道となりました。

私たちが自発的に行動を起こし、栗のポテンシャルを高める何かを発見したとき、それは世界中から和栗の注文が来るような革命になると確信しています。私たち家族も3月末に遠州に引っ越してきます。皆さん、どうぞこれからよろしくお願いいたします」

閉会のあいさつでJA掛川市 栗部会会長の早川正實(はやかわ・まさみ)さんは、「これからも今日のような素敵なめぐりあいを楽しみにしながら、後進の支援や技術指導に取り組んでいきます」と語った。

なお、2024年度にJA掛川市では、これまで年に1回だった栗栽培に関する講習会を、年5回のペースで開催する。さらに、各地域の技術委員が情報交換をする機会や、継続の難しくなった園地をネットワーク全体で管理する仕組みを設けるほか、安定生産に向けた和栗の栽培研究も事業化していく。

遠州・和栗プロジェクトは、2024年度も発展を遂げていきたい。産業・技術・志の結集する持続発展型のプラットフォームへと――。

▼DAY1の記事は以下より。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?