予備知識なしでも楽しめる解説~在りし日の記憶と、曲紹介文にかける思い~

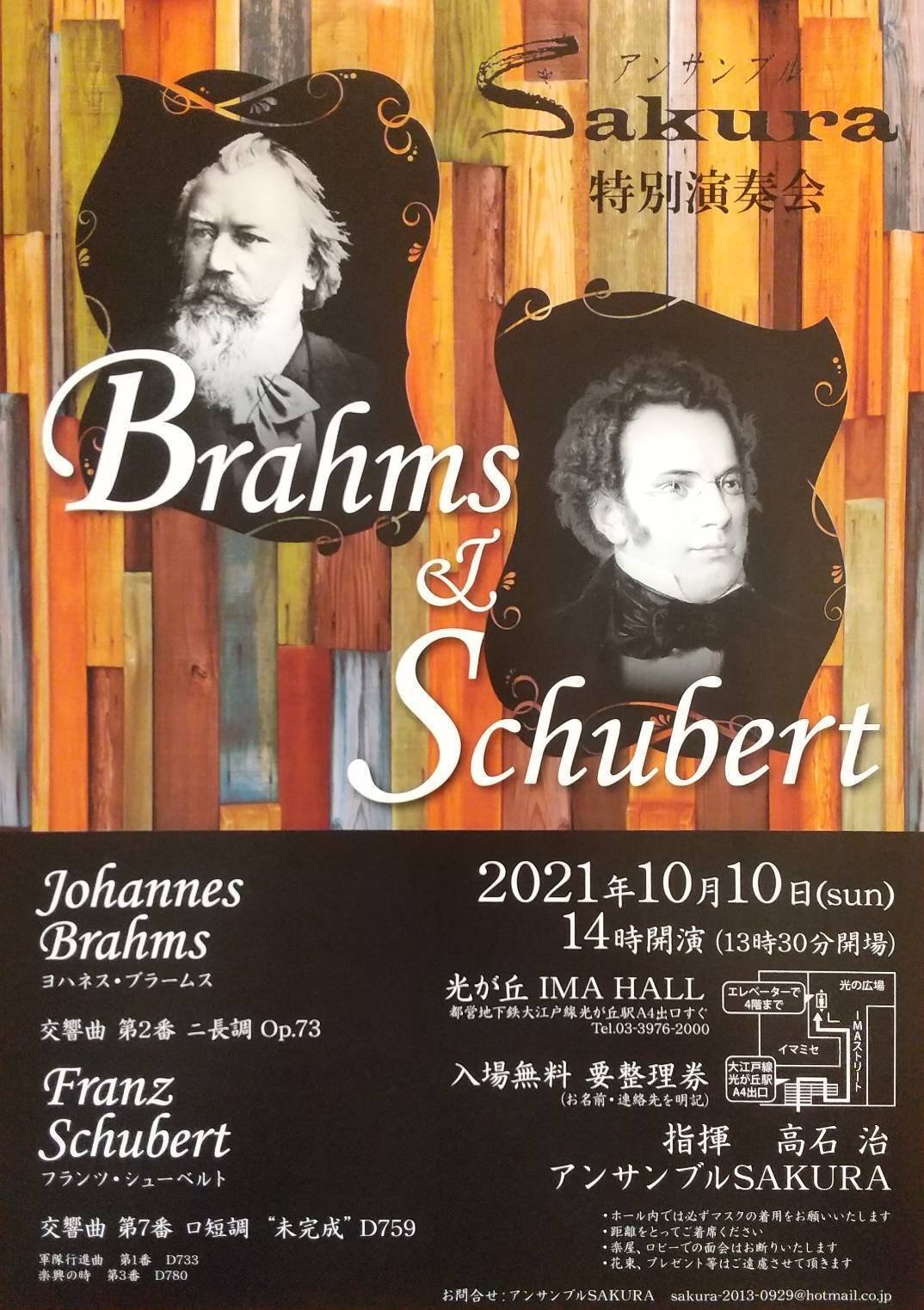

アンサンブルSAKURAの演奏会で配布されるパンフレットの解説文は、クラシック音楽への知識が無くても分かりやすいと好評です。

毎度曲目解説を担当している某団員に、文章を作成するにあたっての想いを聞いてみました。

曲目解説担当者からのメッセージ

オーケストラのコンサートに通い始めた頃は、こんな服で来てよかったのかとか、自分がクラシック初心者だと周りにバレていないかとか、いろいろと妙な心配をして、豪華なホールの入り口をくぐるところからずいぶん緊張していました。

高級そうなパンフレットを慣れているふりで受け取り、つとめてスムーズに指定の席を探しあて、わざと気だるそうにショルダーバッグを肩から外して、腰を下ろします。 そしてパンフレットを開くと、演奏曲目の紹介文が載っていました。 そこに書かれていたのは、「第一主題をオーボエが提示し…」といった類の楽曲解説でした。 しかしソナタ形式だのなんだのといったクラシック用語もろくに知らず、弦楽器と管楽器の音を聞き分けることさえできない私には、さっぱり意味がわかりません。 顔を上げてまわりの客席をうかがうと、皆さん落ち着いて、余裕の表情で優雅にクラシック談義をされているように見えます。 (なんか場違いなところに来ちゃったな。。)と、演奏を聴く前から気持ちが萎縮してしまいました。

・・そんな経験もあって、曲紹介を書くときは、親しみやすさ重視でなるべく全員にわかってもらえる内容にしよう!、と思っています。

生音を聴いて体がぶるぶるっと震えるような体験は音楽の知識に関わらず平等に訪れるもので、むしろリラックスして聞ける心のゆとりの方が素直な感動のためには大事だと思うからです(と、当時の自分に言ってやりたいです/笑)。

これからもご来場いただいた皆様に安心して読んでもらえる文章を心がけて、クラシックを身近に感じて楽しんでもらえたらと思っています。

直近の演奏会の曲目解説文(ブラームス/交響曲第2番)

あるデザイナーさんが書いたコラムに、クリエイターの心中ではいつも「作る自分」と「見る自分」の二者が競争している、という話がありました。作業中にどんどん気分が乗ってきて、私って最高!…という感じですいすい製作が進むようなときは、「作る自分」が活躍しています。一方で、やってもやっても自分のパフォーマンスに納得がいかず、こんな駄作は世に出せない!…と破り捨ててしまうようなときは、「見る自分」が厳しくダメ出しをしています。

例えば幼い子供が夢中でお絵かきしている最中は、「作る自分」がパワー全開です。とにかく描くことが楽しく、技術的には未熟でも、本人はむしろ得意気に次々と作品を産み出します。でも中学生くらいになると「見る自分」が育ってきて自分のレベルがよく分かるようになるので、人前で描くのがイヤになってしまう人も出てくるでしょう。しかしこの「作る自分」より「見る自分」の方が強いタイプは一流のクリエイターにも多いそうで、時間をかけて傑作を産み出すことができる一方、自分に厳しい人生は苦悩の多いものともなりがちだそうです。

前置きが長くなりましたが、ブラームスも悩める芸術家タイプだったようで、多くの作品を自己批判により破棄しています。しかし客観的にはその才能は明らかで、二十歳のときに大作曲家ロベルト・シューマンの家を初めて訪ねた際(1853年9月30日)、自作曲をピアノで披露するとたちまちシューマン夫妻をすっかり魅了しました。その日、シューマンの日記には「ブラームス来訪。天才だ」と記され、妻で名ピアニストであるクララの日記にも「神が遣わしたような人」と書き留められています。このわずか一ヶ月後には、ブラームスを一躍ドイツ音楽界の有名人に押し上げることになるセンセーショナルな紹介記事がシューマンによって発表されました。

やがてブラームスは、ベートーベンの後継者として交響曲の作曲を期待されるようになります。しかし最初の交響曲に着手するも、何度もやり直しを繰り返した結果、第一番の完成には約二十年もかかってしまいました。

ところが対照的に、本日演奏する交響曲第二番は、なんと第一番完成の翌年(1877年)に、たったの二ヶ月で書き上げられています。どうして第二番はこれほどすんなり完成できたのでしょうか。まずは、長年悩み続けた第一番を無事に発表できたことで、大きな肩の荷が降りたのだと思います。また、第二番の製作に際してブラームスは、南オーストリアの森と湖に囲まれた風光明媚な村に滞在しました。この豊かな自然の景色も、芸術家の精神をリラックスさせ、創造的にさせたのかもしれません。

交響曲第二番の印象は柔和であたたかく、”田園交響曲”と呼ぶ人もいます。ブラームス自身、作曲途中に友人へ宛てた書簡で、この曲を「陽気で愛すべきもの」と形容していました。プレッシャーから解放され、自信もついたブラームスが、珍しく「作る自分」に任せて気分よく作ったような、創作の喜びも感じさせる名曲です。

<シューマンによる紹介記事>(「ブラームス」門馬直美著/春秋社 より)

(前略)…それは、幼いときから優雅な女神と英雄たちに見守られてきた若者だった。その人は、ヨハンネス・ブラームスという名で、ハンブルクからきた。…(中略)…彼は、ピアノに向かってすわると、ふしぎな国への扉を開きはじめ、私どもを次第に魔法めいてくる領域にひきずりこんでいった。それに加えて、ピアノから悲しみ嘆く声と喜びの大きな音のオーケストラをつくるといったまさに天才的な演奏がそこにあった。…(中略)…彼が自分の魔法の杖をふりおろして、合唱やオーケストラにひそむ大量の威力を駆使するようになると、心の世界のなかにさらにすばらしい光景がくりひろげられてくることだろう。最高の守護神が彼にそこまで能力を与えてほしいのである。それと同時に、彼のなかには謙虚というもう一人の守護神がいる…(中略)…私どもは、彼を逞しい闘士として歓迎することを宣言する。…(後略)

【面白かった!と思われましたら下にある❤️をタップして頂けると幸いです!よろしくおねがいします!】

♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬

アンサンブルSAKURA第38回定期演奏会

日時:2022/7/10(日)14:00開演

会場:川口リリア音楽ホール

指揮:高石治

曲目(オールチャイコフスキープログラム)

・「白鳥の湖」より、4羽の白鳥の踊り、ワルツ

・交響曲第2番

・交響曲第6番「悲愴」

公式HP

http://www.portwave.gr.jp/sakura/

公式facebook

公式note

♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬