事業化に失敗しない持続可能なビジネスをデザインするために

デザイン思考とよばれる顧客の課題や欲求への共感からビジネスを発想し、企画を練り上げていくプロセスを活用して、新規事業を生み出す「ビジネスデザイナー」と呼ばれる職能で働く人が増えています。

経済産業省・特許庁から、デザイン経営宣言とよばれる「デザインの力をイノベーションやブランド構築に活用する経営手法」について紹介があり、ハンドブックなどの実践的で具体的な情報にアクセス可能になっていることも「ビジネスにおけるデザイン」の盛り上がりをつくっているとおもいます。

実際の企業でも

・デザイン・コンサルティングファーム

・戦略コンサルティングファーム

・広告代理店

・WEB制作・マーケティング会社

・大手メーカーのイノベーション組織

など、私が就職活動を初めて行った約10年前には聞いたことがなかった職種ですがデジタル化の進展とともに、様々な業界で求人が広がっています。

しかし、ビジネスデザイナーは多くの場合、デザイン会社やコンサルティング会社に所属しており、第3者的な立場から「発想・構想・企画」といった新規事業の初期フェーズまでに携わるケースが多く、実際の「立ち上げ」をリードすることは多くないのが現実です。

そのため、ビジネスデザインが事業コンセプトの段階あるいはプロトタイプの段階で、凍結されてしまったり。

事業を立ち上げていくなかでデザインした構想が全然違うものになったり。

今回は、デザインされたのみで事業化に失敗しやすいビジネスですが「事業立ち上げにも生き残る持続可能なビジネスをどうデザイン・実装できるか」についてヒントを探るため、私自身、インハウスのビジネスデザイナーとして、事業会社の中から新規事業をゼロから企画し事業を立ち上げている経験を振り返りながら、考えます。

0.新規事業の0⇨1の境目

前提として、ゼロワンと呼ばれる新規事業の企画では、その0⇨1の境目が曖昧ですので、簡単にまとめておきます。

この記事では、「紙面上で企画や数字を練っただけではなく、実顧客へのテストマーケティング(販売)により一定の成果が得られていること=0⇨1になった」とかんがえています。

といっても、伝わりにくいと思いますので、1になった状態で分かっていることとそうでないことを例として書き出してみます。

分かっていること

・顧客層

・顧客がお金を支払う課題や欲求

・その課題や欲求の解決に◯◯円くらい払う

・UX・UIを含むプロダクトの課題

・プロダクト開発に係る概算費用

・最低1つの売れる顧客獲得チャネル

・主要なパートナーやメンバー

分かっていないこと

・再現性のある複数の顧客獲得チャネル

・確信のもてる収益モデル

・精度の高いコスト構造

・自信のある競合優位性

・蓋然性の高い収益計画

など

この0⇨1の定義から、1になってからの主要な事業開発活動を振り返り、実際に立ち上がるビジネスデザインをするためのヒントを探ります。

1.プロダクト:テストでのデータをもとに磨き込む

テストマーケティング(販売)では、本当に売れるかどうかわからないMVPにたいして、実際の顧客からさまざまなデータが得られます。

・こんな困りごとが解決されて嬉しいという生の声

・◯◯の機能は全然使われたなかったという数字

・◯◯のお客さんは使い続けるけど、◯◯なお客さんはすぐやめちゃう

という具合に、プロダクトが意図する課題を抱える顧客はどんな人で、どの価値にお金を支払っているかについて、リアルなデータに基づいて磨き込みをかけていくことができます。

磨き込むという表現を使っているように、MVPで実現された価値や機能から拡張したり、想定していた顧客から間口を広げるといった「足し算」の考えではなく、最も続けてくれる顧客にターゲットを絞る、お金を支払う価値にフォーカスをするといった「引き算」の考えで、顧客とプロダクトを洗練させていきます。

その過程で、20代女性をターゲットとしていたのに、50代男性の方が需要があったり、会社員のマネージャー層あるいは歯医者さんなど特定の職種の人と相性が良さそうだったり、B to B であれば◯◯のサービスを導入している企業の補助サービスとして相性がいいなど、当初の想定からいい意味でズレた顧客層に響くということがあります。

ターゲットとする顧客層とリーチの仕方を変えることで、次は、フォーカスすべき価値が変わっていくといった具合に、計画していたプロダクトから、「磨き込み」がかかっていきます。

2.ビジネスモデル:2/3は試行錯誤やピボットが続く

0⇨1まで到達して、ビジネスをスケールさせる段階でも、ビジネスモデルのピボットは必ずといっていほど発生します。

例えば、プロダクトの磨き込みで説明した顧客と価値を絞り込むものも、customer-segment pivotあるいは、zoom-in pivotと呼ばれるピボットです。

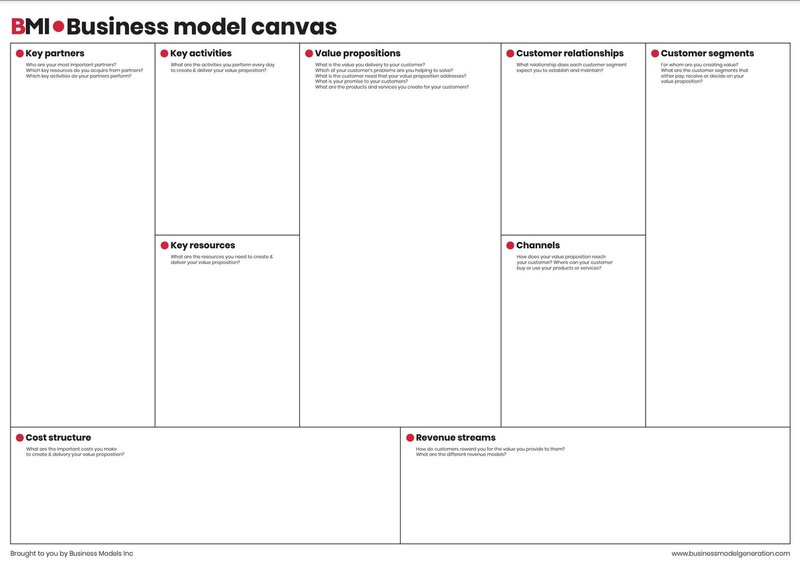

ビジネスモデルキャンバス(出典)

基本のビジネスモデルの要素である価値提案 / 顧客層 / 顧客の関係性 / チャネル / 主要活動 / リソース / パートナー / コスト構造 / 収益構造のうち、プロジェクトによって、ピボットする組み合わせは多種多様です。

1 Zoom-in pivot / ズームイン・ピボット

2 Zoom-out pivot / ズームアウト・ピボット

3 Customer segment pivot / 顧客セグメント・ピボット

4 Customer need pivot / 顧客ニーズ・ピボット

5 Platform pivot / プラットフォーム・ピボット

6 Business architecture pivot / ビジネスモデル・ピボット

7 Value capture pivot / 収益モデル・ピボット

8 Engine of growth pivot / 成長エンジン・ピボット

9 Channel pivot / チャネル・ピボット

10 Technology pivot / テクノロジー・ピボット

(出典:リーン・スタートアップ(Lean Startup))

1つの要素だけではなく、チャネルと収益構造がセットで変わるため、1年経てばコンセプト以外はほとんどが修正されていくのが通常だと思います。

3.事業プラン:組織の「得意」との調和を目指す

スタートアップではなく、事業会社のなかから新規事業を生み出すあるいは外部から事業会社の新規事業を支援する場合には、その事業会社のもつ強みや勝ちパターンがあります。

0⇨1のビジネスモデルの検証を終えると、その事業を遂行するための組織を立ち上げたり、既存の組織にビジネスを移管していく必要があります。例えば、新規事業立ち上げ専用のイノベーション組織から依頼されてビジネスデザインを支援したものの、実際にビジネスを回す組織は別に存在する場合があります。

スタートアップであれば、既存の組織の強みやビジネスモデルを意識する事はないと思いますが、事業会社の場合、既にあるリソース(この場合、人員やノウハウをふくむ)をできるだけ活用したいと考えるためです。

「ここまでは顧客の方を向いて事業を作ってきたのに、急に、社内政治的な動き方が必要となり、くじけそうになる。」ということが起こりがちです。

最近では、事業会社の外に出して100%子会社のスタートアップを作る例も増えていると思いますが、組織の論理との調和を目指した活動が少なからず行われるため、0⇨1で意図したビジネスから逸れていくケースもあると思います。0⇨1の出口(実行体制)をあらかじめ、内部の意思決定者と握っておくといった工夫が必要となります。

終わりに:理念・組織・文化から新規事業は表出する

新規事業のデザインと立ち上げをしていて感じるのは、ビジネスデザインの対象が「戦略や事業からプロダクトまで」と幅広い一方で、創造される事業は、理念・組織・文化に強く影響を受けるということです。

事業会社の内部から新規事業を創出する場合には、組織の得意とするモデルに調和させたり、従業員の個性や強みを活かす遂行体制を組んたり、会社のリソースを活用できる戦略に落とし込んでいったり、良くも悪くも、会社の「カラー」を反映した新規事業がうまれやすいです。

この現象を避けるため、初めから、事業会社の外にスタートアップとして、会社を設立するパターンや、コンサルティングファームとジョイントベンチャーを設立するなど、思想や組織文化から全く新しいものをつくるケースが増えている理由だと考えています。

やはり、同じ会社にはその理念に共感した人や求められる資質に即した人材が中心であり、ビジネスデザインの対象は「ゼロからイチの事業」だとしても、「無色透明」な無から有を生み出すのではなく、色のついた組織の理念や文化、その文化に集まってくる「ヒト」から生み出されます。

理念:ビジョン / ミッション / バリューなど

組織:理念に共感した人が自然と集まってきたり、組織独特のカラーがある

文化:行動原理や志向性など

0⇨1のビジネスデザインの先にある事業立ち上げをしながら、デザインの対象を事業やプロダクトよりも、深いところにある組織や理念といった企業の文化そのものをデザインしていくことが大切ではないかという考えに至りました。

その組織や理念、文化に関するデザインについても、チャレンジを始めているところなので機会があれば、アップデートしていきたいと思います。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

ビジネスデザインや内部からの事業立ち上げの参考になれば嬉しいです。

Photo : Park in Paris, France

フォローやシェアいただけると嬉しいです。