我が家の新書をご紹介~新書は好きな世界に繋がる扉~

昨日、note友のカミーノさんが、こんな記事を公開されました。

読書家のカミーノさんの、新書への熱い想いとおススメの新書について語られた記事です。

これを読んで「おお~!」と心が躍りました。

というのも、実は私も、一時期「新書沼」にハマっていた時期があったからです。

この記事にインスパイアされて、私も新書について語ってみることにしました。

◇

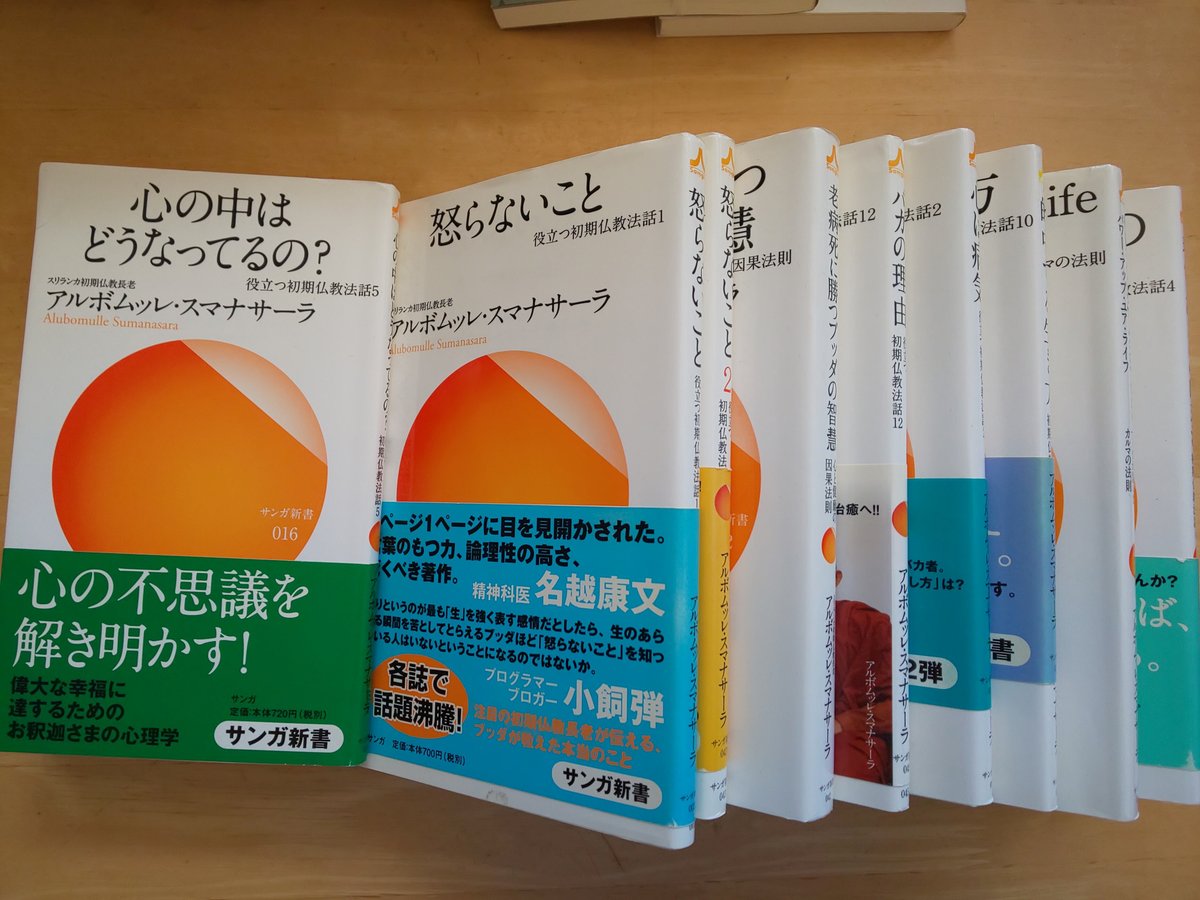

早速、現在、私の本棚にある新書をかき集めてみました。

実は数年前に、溜まりにたまった本の断捨離を何回か決行したため、現在、私の手元に残っているのは、この29冊です。このほかにも、kindleで購入した新書もありますが、今回は「紙の新書」をメインにしていきたいと思います。

それでは順番に、私の蔵書を一部、ご紹介しますね。

スマナサーラ長老の新書を読んで、ブッダ沼にハマる

一番多いのは、スリランカ初期仏教長老のアルボムッレ・スマナサーラ先生の初期仏教法話シリーズ。

10年以上前ですが、『怒らないこと』という本をたまたま書店で見つけて購入。興味本位で読んでみたところ、それが私の心にピタッとはまり、すぐに夢中になってしまったんですよね。

以降、書店でスマナサーラ長老の新刊が出るたびに即購入し、ずっと貪り読んでいました。

◇

私が初めて読んで感銘を受けた『怒らないこと』は、昨年、文庫化したようですね。こちらは【怒り】の正体がわかり、感情の正しいコントロール方法を知ることができる、「目から鱗」の一冊。

今は熱が冷めて、もう購入しなくなりましたが、今も続々と新刊が出ているようです。スマナサーラ長老先生の最新の新書はこちら↓

障害児教育に携わる人へ…必読の書

この二冊は、私が教師時代に障害児学級を担任することになった時、先輩先生から「必ず読むように」と指導され、購入した本です。

『障害者は、いま』は1988年、『障害児と教育』は1990年が初版…という非常に古い本ですが、障害児の教育、そして障碍者の就労や生活支援について、その歴史がよくわかる良書です。

今や「当たり前」になってきた障害児教育&障害者福祉ですが、ここに至るまでに、先人がどれほど苦労して社会に働きかけてきたか、また、どれほどの苦難を乗り越え、今のスタイルへと進化させてきたのか…。歴史と現実を知るためにも、是非ご一読されると良いと思います。

また、これら本は資料としても一級品です。

障害者の世界を知る本

興味をそそられて買ってみた本です。

私も今は、かろうじて健常者の中に入っていますが、歳を取って老人になれば、足が痛い、耳が遠い、目が見にくい、頭がボケてきた~と、障害者の仲間入りです。

そこで「目の見えない人は、どんな世界を生きているんだろう?」とすごく気になり、『目の見えない人は世界をどう見ているのか』を買って読んでみました。

そして、もう一冊の『子どもの発達障害』ですが、こちらも、興味を惹かれて買ってみました。

実は、健常者と言われている人たちも、よくよく調べると、ADHD型か自閉症型かのどちらかの特徴を持っていたりするそうですよ。

ちなみに私は間違いなくADHD型だと思います^^;。(=整理整頓が苦手で、視界から消えると存在を忘れてしまうという…)

気質の特徴が原因で、プチ「生きづらさ」を感じている人は、こうした障害者向けの本にヒントがあったりします。

例えば、自分の苦手をカバーするベストな方法や、「何度も繰り返してしまう失敗」をうまくカバーしてくれる得策&アイディアなどなど。「これ、私にも使えるかも」という対処法が載っていたりするので、意外とおススメなんです。

「障害なんて私には関係ない」と他人事と思わず、一度読んでみてください。結構面白いですよ。

完全に私の趣味の世界です~帝の歴史~

高校生の頃の、平安時代萌え時代から始まった…私の帝熱。大人になってからも健在で、帝は憧れの存在です。

そんな私が、今から20年くらい昔に買った本。今も大事にしています。

『歴代天皇総覧』には、第1代・神武天皇から第124代・昭和天皇までの帝のことが順番に細かく解説されています。どのページを開いても、思わず読み込んで耽ってしまう本です。(※この本は、昨年、最新版が出たようです)

そして、ドナルド・キーン先生の『明治天皇を語る』。キーン先生の『明治天皇』(上・下)という本は読みかけて途中で挫折しましたが(汗)、代わりにこちらを読みました。非常に読みやすい上に、明治天皇のいろんなエピソードも満載で、とても面白いです。

息子がススメてくれた本

昨年の大河ドラマ『青天を衝け』が放送される時、息子が「これ面白いで、読んでみい~」と言って貸してくれた本です。

まさか息子から新書を手渡されるとは…、ちょっとウルッと来ました。

クシャクシャになっている表紙から、結構しっかり読み込んだんだな…と感じました。

息子曰く、大河の主役に渋沢栄一が決まる前の大学生の頃に、本屋で見つけて買って読んだそうです。息子よ、なかなか先見の目があるぞ~。

生き方と教育について考える

お世話になっていた執筆サークルの主・野本響子さんの二冊。

最初に『日本人は「やめる練習」がたりていない』を読んで、思いっきり共感の嵐。次に『子どもが教育を選ぶ時代へ』では、世界の動向を知って軽い衝撃を受けました。

だけど、読み進めていきながら、改めてじっくり振り返ってみると、確かにシステムとしては改革が必要な時だと思うけど、学校教育に対してガチガチに思考が硬直化しているのは日本の首都圏や都市部であって、地方では、柔軟に対応できている自治体やゆとりをもって独自の教育を進めている公立学校が意外とあるんですよね。

もしかしたら問題を根深く複雑にしているのは、学校や行政じゃなく、その町に住んでいる地域住民の民意・意識・価値観なんじゃないか…と思ったりする今日この頃。

情報に振り回されず、視野を広げて、心をしなやかにして生きていくことが、これからは大事だな…と思いました。

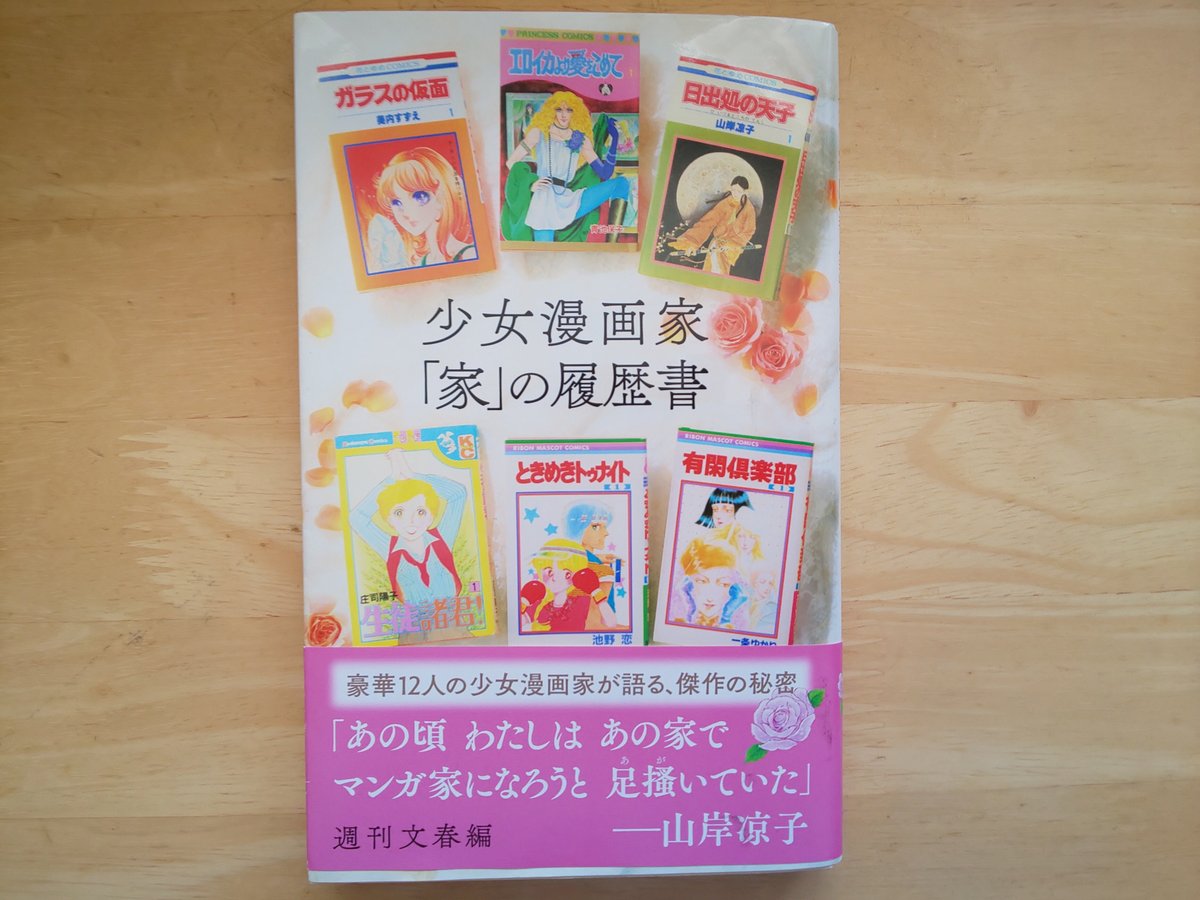

最近買った新書『少女漫画家の「家」の履歴書』

先月、久しぶりに購入した新書です。

昭和時代のレジェンドの少女漫画家さんの「家」についての本。

これを読んでビックリしたのが、ここに登場する皆さまは、ほとんどが中学生でプロデビューされているんですよね。(まさに早咲きの天才)

意外と知らなかった漫画家さんの生い立ちや生活が、この本から垣間見れて、すごく面白かったです。

あの名作は、ここで生まれたのか!こういう家で描かれたのか!…とファン必見の内容。

終わりに

以上が、私の新書のご紹介です。

今回は紙の本が中心で、kindle本は省いています。

新書は、持ち歩くのにちょうどいい大きさと厚さですし、お値段も手ごろだし、文章量も多すぎず少なすぎずで、ちょっとした読書にちょうど良いんですよね。しかも、情報としての質も良いので、資料としても使えます。

リモートワークやオンラインの作業で、ちょっと心身が疲れた時、紙の新書を手に持ち、パラパラとページをめくって紙質を楽しみ、活字を目でなぞって読みふける…。こうして、しばし「アナログの世界」に浸るのも良いものだと思います。

今回、自分の書棚から久しぶりに引っ張り出した新書を見て、また読み返したくなりました。

皆さまもよかったら、新書を持って知性の旅に出かけてみませんか。

よろしければサポートお願いします!いただいたサポートは旅の資金にさせていただきます✨