ジャズ喫茶で聴きたい21世紀のジャズ:for 21st Century JAZZ KISSA with Playlist

■ディズニー・ピクサー映画『SOUL』とジャズ

ディズニー・ピクサー映画『SOUL』ではジャズ・ピアニストの主人公が演奏するシーンが何度もあり、劇中でジャズが何度も流れる。設定としては現代のNY。ライブハウスでのセッションなどのシーンもあり、そこではオーセンティックなジャズを演奏しているどちらかというとコンサバティブなジャズ・ミュージシャンたちが出てくる。ここでのジャズが絶妙で、"どこかで聴いたことのある50-60年代のスタンダード・ソング"のような雰囲気が漂う絶妙にありそうでない曲が演奏されている。このジャズのイメージを具現化したようなステレオ・タイプなジャズがなかなかいい味を出しているし、そもそもそのステレオ・タイプなジャズのイメージがこの映画の物語にとっても重要な役割を果たしているのが面白い。

この音楽の作曲を手掛けたのがジャズ・ピアニストのジョン・バティステ。そして、演奏部分ではジョン・バティステがピアノを、サックスをビヨンセのバンドのティア・フラーが、ベースをリンダ・メイ・ハン・オー、ドラムをマーカス・ギルモアが担当している。つまり世界最先端ともいえる技術や理論を持った現在のジャズシーン屈指の名プレイヤーたちによる素晴らしい演奏が使われている。

ただし、前述のとおり、ここで奏でられているのは50-60年代的なオーセンティックなハードバップやモード的なスタイルのジャズだ。ヒップホップやインディーロックのセンスが混じったハイブリッドさなどは皆無だし、ブラッド・メルドーやカート・ローゼンウィンケルたちのようなサウンドとは異なっている。とはいえ、こで聴ける演奏は50-60年代のハードバップやモードのスタイルではありながらも、リアルタイムのものとは明らかに異なるフレーズやタイム感が混じっていて、明らかに現在のフィーリングが混じっている。つまり”現在のジャズ・ミュージシャンが演じた1950-60年代のジャズ”になっている、ということだ。

音楽ってのは面白いもので、たとえ、それなりに忠実に1950年代のスタイルを演奏していても、2010年代の人が演奏すればそれは1950年代の音そのものにはならず2010年代の何かが混じってしまう。些細な違いかもしれないが、僕の耳にはもはやそれは2010年代の音と言ってもいいのではないかと思うほどに現在の音として聴こえてしまう。チャーリー・パーカーやセロニアス・モンクやマイルス・デイヴィスが演奏してきたスタンダード・ソングが今でも演奏され続けていることの面白さはそういうところにあると僕は思っている。

映画『SOUL』の中で主人公が素晴らしいライブをした後にとあるジャズ・ミュージシャンが彼に対して「ジャズ・ミュージシャンは明日も明後日もずっとこれを繰り返すだけ」というような趣旨の発言をするシーンがある。それは単に音楽家/ライブ・ミュージシャンとしての活動のあり方についての意味だけでなく、ジャズという音楽自体が同じようなことを100年以上繰り返しているような音楽であることを暗に示しているような言葉だと僕は受け取った。ミュージシャン個人の研究や練習による成長や、日々のセッションの中で生まれたアイデアや科学変化などの小さな積み重ねが100年以上粛々と続けられ、その先にジャズの現在地があることを示している言葉であるように僕は感じた、ということだ。それは自分の存在の小ささ自覚することというよりは、100年単位の大きな歴史の中での小さな小さな貢献を誇ることの慎ましい美しさ、の話でもあるのかもしれない。多少膨らませると、大きな輝きや目に見える功績に固執せず、日々の営みを楽しんでいるうちに結果的に小さな役割を果たしてしまっていることの喜びを大切にすること、みたいなことだったりするのかもしれない。だからこそ、『SOUL』では歴史あるジャズクラブでオーセンティックなジャズが演奏されなければならなかった、と僕は考えている。

話は逸れたが、そういった過去のスタイルを技術的にも理論的にもディテールをアップデートすることで一見焼き直しのようでいて、フレッシュに聴かせるということをジャズ・ミュージシャンたちは歴史上、何度も何度もやってきた。80年代のウィントン・マルサリスはその代表格で、ニューオーリンズのジャズから、スウィング、ビバップ、ハードバップ、モードなどをそのスタイルの形そのものはかなり残しながらも新鮮に響かせていた。それは一見、保守的にも見えるが、そういったスタンスはジャズの進化に確実に貢献している。今世紀に入ってウィントン・マルサリスがフックアップした新たな才能の筆頭が『SOUL』の音楽を担当したジョン・バティステであることはその証左と言えるだろう。

僕は近年、”ジャズと他ジャンルのハイブリッド”的なジャズを聴いていることが多いが、それと並行して過去の名盤をとともに、”オーセンティックなジャズを演奏する現在のジャズ・ミュージシャン”も聴いている。そもそもジャズはスタイルに関係なく何らかの形で、シーン内のすべてのコミュニティや人脈は何らかの形や意味で直接的なだけでなく、間接的であることが多いとはいえ、必ず繋がっていると僕は考えているので、割と満遍なく聴いているというのも理由にはあるのだが、それと同時に近年はオーセンティックなスタイルのジャズ・ミュージシャンの中に面白いプレイヤーが増えていて、面白いジャズを追っていたら必然的にそういったシーンにも目を配らざるを得ないというのもある。

上記のプレイリストはその中のお気に入りをまとめたもの。以下では少しその解説をしようと思う。

■Jon Batiste(P)

その代表的な存在が前述のジョン・バティステ。彼は現代のジャズ・シーンのキーマンの一人で、ハイブリッドな楽曲も少なくないが、伝統的なジャズの要素がかなり聴こえてくるひとり。

■Giveton Gelin(Tp)

トランぺッターのギヴェトン・ゲリンはイマニュエル・ウィルキンスやジョエル・ロスなどの周辺の新鋭だが、オーセンティックなスタイルのまま高い技術で正面突破しているようなデビュー作が清々しい。ちなみにジョン・バティステ『Chronology Of ADream』にも参加してます。

ギヴェトン・ゲリン参加作だと中堅ベーシストのベン・ウォルフのこのアルバム『Fatherhood』が良作。イマニュエル・ウィルキンスやジョエル・ロスも参加していて、素晴らしい出来です。

■Jazzmeia Horn(Vo)

ヴォーカリストだとジャズメイア・ホーンやセシル・マクロリン・サルヴァントがオーセンティックなジャズ・ヴォーカル然としたスタイルのままこちらも正面突破でシーンを賑わせていて要注目。ジャズメイアのゴリゴリにスキャットしまくる感じはサラ・ヴォ―ン、ベティ・カーターなどを思わせるもので超パワフルです。

■Lakecia Benjamin(Ts)

アメリカで注目度高いのがラケシア・ベンジャミン。ソウルフルだったり、ファンキーだったり、スピリチュアルだったりなサックス奏者で、コルトレーンのカヴァー満載のオマージュ・アルバム『Pursuance:The Coltrane』をリリースしていたりするのも楽しい。ゴリゴリです。

■Camilla George(As)

イギリスだとアルトサックス奏者のカミラ・ジョージが良い。ロンドンのジャズ教育機関Tomorrow’s Warriorsでヌバイア・ガルシアらの先輩だったカミラはその世代のプレイヤーの指導役だったとか。ケニー・ギャレット辺りを思わせるプレイはヌバイアに通じるスタイルです。ラテンやアフリカ風味が入ってくるのがイギリスらしい。

■Binker Goldings(Ts)

イギリスということならカミラ・ジョージと同じTomorro’s Warriors出身のサックス奏者ビンカー・ゴールディングスもオーセンティックなジャズのベクトルで演奏しているひとり。ドラマーのモーゼス・ボイドとのデュオではフリージャズ/スピリチュアルジャズ系で吹きまくりですが、ここではまとまりのあるソロを吹いてて、別の顔が見られます。

■Mark Kavuma(Tp)

イギリスでオーセンティックなジャズだと、若手で活きのいいトランぺッターのマーク・カヴ―マが出てきている。たまたまロンドンでビンカー・ゴールディングスが主演していたライブを観にいったら出ていて、ウィントン・マルサリスやニコラス・ペイトン辺りが好きそうなトラディショナルなサウンドや音色で目を引いた。アルバムもその路線で、なんなら時代錯誤とも思えるようなサウンドだが、オールドスクールなジャズをフレッシュに鳴らしてほしいと思う。あと、日本に来たら誰か高田馬場イントロのジャムセッションに連れて行ってあげてほしい。

※ロンドンのロニー・スコッツの2階にあるロニー・スコッツ・アップステアーズでのビンカー・ゴールディングスとマーク・カヴ―マ(撮影:柳樂)

といった感じでオーセンティックなジャズがまた面白くなっていると感じている。

活きのいい若手のミュージシャンによるオーセンティックなジャズは勢いもあるし、現代的なテクニックを駆使した演奏に野心が覗いたりと、ベテランがずっと過去のスタイルを維持しているのとはまた違う魅力がある。

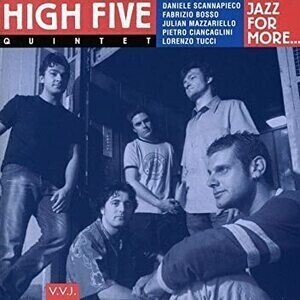

1980年代にはロンドンのクラブ・シーン、例えば、ポール・マーフィーやジャイルス・ピーターソンといったDJがエレクトリック・ボール・ルームなどで行っていたパーティー"JAZZ ROOM"などでホレス・シルヴァーやアート・ブレイキー、ケニー・ドーハムらのハードバップ、ファンキージャズ、アフロキューバンなどがプレイされ、1950-60年代のジャズがDJとダンサーのための音源として再発見されフレッシュに聴こえていた時期があった。また00年代にはイタリアでファブリツィオ・ボッソらによるハードバップのリヴァイバルがあって、それらもDJからの支持を集めた。50-60年代のオーセンティックなジャズは何度もクラブ・シーンで再評価されてきた。

個人的にはそんな感覚で現代のオーセンティックなジャズ(の新譜)を掘って(=DIGって)みても面白いんじゃないかと思ってここ数年はひっそり聴きつつ、たまにDJをやるときにかけてみたりもしています。

ファブリツィオ・ボッソは今でも昔と変わらずハードバップ的な作品をリリースしている。むしろ近年の作品の方がかっこいいので改めてチェックしてみるのをお勧めしたい。

と、ここまで勧めてはみたものいえ、現代のオーセンティックなジャズをいきなりやみくもに探してもなかなか見つからないかもしれない。なにせ、Spotifyなどのプレイリストを見ていても、ハイブリッドなものかコンテンポラリーなものがほとんどでこういったオーセンティックなスタイルを継承した現行のジャズをフォローしているプレイリストは限りなく少ない。残念ながらトレンドを追っかけているだけではあまり見つからないのが正直なところ。

というわけでこういったジャズを探すための目印となるようなおすすめのレーベルをひとつ紹介しておこうと思う。

■Posi-Tone Records

オーセンティックなジャズ専門だけど、基本的には若手中心。1950-60年代のビバップやハードバップ、モードの現代版みたいなアルバムをひたすらリリースしている。ホレス・シルヴァー~アート・ブレイキー系譜なファンキージャズも多いのもよい。

個人的にはサックス奏者トム・ターリッチのこれがおすすめ。プレイリストに入れた「River」もいいけど、ファンキージャズの「Gas Station Hot Dog」もいい感じでジャズ喫茶でかかってほしい1曲。

トランぺッターのブルース・ハリスはプリンスの「Do U Lie?」を素敵なワルツで。こういう小粋なジャズは探すと意外と見つからない。ブルース・ハリスのトランペットの音色そのものからもはやオールドスクールな味わいが漂っていて、それだけでも魅力的です。

こちらもサックス。アレクサ・タランティーノはウィントン・マルサリス周辺でも活動する人らしいですが、高速4ビートの「Ready or Not」がかっこいいです。ピアノはクリスチャン・サンズ。

レーベルだと、ほかにはSmoke Sessions、High Note、Savant、Criss Cross辺りのレーベルも探せばいいのがあったります。

■Savant

個人的にはSavantが好きで、サックス奏者のJDアレンのど真ん中ストレートなジャズはまさにジャズ喫茶向きですし、ソウルの人気盤『Two of Us』でも知られるベテラン・ヴォーカリストのアイリーン・リードの2000年代盤は渋くていい感じ。おすすめは『Thanks to You』収録の「Young and Foolish」。カフェやラウンジっぽいところでDJするときにかけたい素敵な1曲。

ちなみに以下は3年前に公開した同コンセプトのプレイリスト。

こっちもいい曲いっぱい入ってます。

冒頭のウィリー・ジョーンズⅢはケンドリック・ラマーがサンプリングした曲なので、ヒップホップ好きな方は聴き覚えがあるはず。こんなところもヒントになる気がします。

というわけで、ハイブリッドなジャズもいいし、過去の名盤もいいですが、現代のオーセンティックなジャズもいいですよ。ここでは取り上げてないけど、ヨーロッパのオーセンティックジャズなど、まだまだたくさんあります。オランダのギドン・ヌネス・ヴァズは00年代のイタリアン・ジャズを思い出すようなオーセンティックさ。

今後もこういったジャズはリリースされ続けるので、ぜひ、いろいろ掘ってみてください。

このnoteは全文公開しています。

情報を広くシェアしたいので、引き続き、全文公開での更新を続けたいと考えています。継続的な更新のために投げ銭でのサポートを頂けると助かります。よろしくお願いします。(柳樂)

ここから先は

¥ 100

面白かったら投げ銭をいただけるとうれしいです。