~縄文遺跡群~【世界遺産を色んな角度で見てみよう②】

こんにちは!永高の中学受験部屋です。世界遺産シリーズ第2回です!

世界遺産記事のマガジン連載はこちらからご覧ください。

今日ご紹介する日本の世界遺産は「北海道・北東北の縄文遺跡群」です。

2021年7月27日に文化遺産として登録されました。

日本の文化遺産としては、20件目の登録となります。

中学入試では、新しく登録された世界遺産は時事問題として頻出ですので、この機会にぜひ押さえておきましょう!

場所

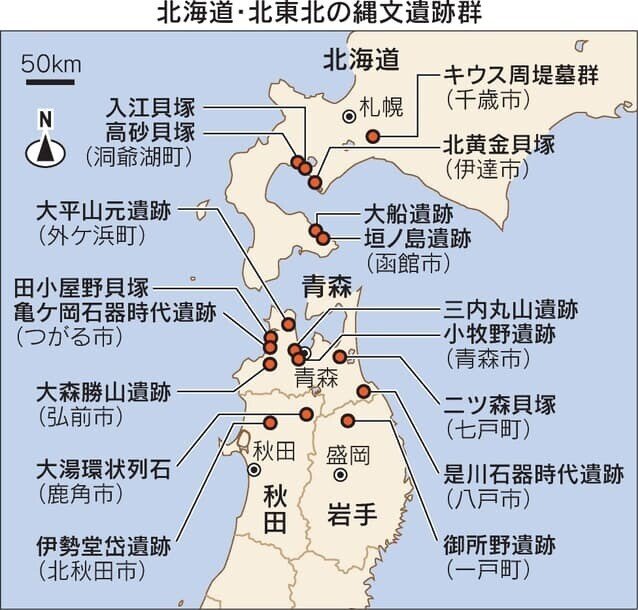

「北海道・北東北の縄文遺跡群」は、北海道、青森県、岩手県および秋田県に点在している縄文時代の遺跡群の総称で、17の遺跡で構成されています。

(出典:日本経済新聞)

なんで登録されたの?

「北海道・北東北の縄文遺跡群」は、1万年以上にわたり採集・漁労・狩猟により定住した人々の生活と精神文化を今に伝える貴重な文化遺産です。

これらの遺跡は、なぜ貴重なのでしょうか。

縄文時代は狩猟採集文化、そのあとの弥生時代は農耕文化といわれますが、実は、「定住」というのは農耕文化になってから始まることが多いので、日本の縄文時代のように、狩猟採集文化でありながら人々が定住していたというのは、世界的にとても珍しいことなのです。

縄文遺跡群が所在する北海道・北東北の地域では、ブナやクリ、クルミなどの落葉広葉樹の森林が広がり、海洋では暖流と寒流が交わり豊かな漁場が生まれました。

このような環境のもと、今から15000年前に定住が始まりました。その後、1万年以上にわたって、農耕に移行することなく、気候の温暖化や寒冷化などの環境変化にも適応しながら、採集・漁労・狩猟による定住が発展、成熟しました。

この間、墓地、祭祀・儀礼の場である盛土や環状列石、土偶などにみられるように、精緻で複雑な精神文化が育まれました。

こうした縄文文化の価値が、今回評価されたのです。

知っておきたい歴史知識

【縄文時代の基本知識】

縄文時代は、今から1万5,000年ほど前から始まり、約1万年もの長い間続きました。縄を押し付けたような模様がある土器(縄文土器)が発見されているため、縄文時代と呼ばれます。

人々は竪穴住居に住み、周りには、貝などの食べ物の残りを捨てた貝塚がありました。(アメリカ人のモースは、大森貝塚を発見しましたね。)

また、土で女性などをかたどったとされる土偶で、豊かな実りや子どもの誕生を願ったと考えられています。

【三内丸山遺跡】

青森県の三内丸山遺跡は、日本最大級の縄文集落跡です。縄文時代前期から中期にかけての遺跡で、大型の竪穴住居や6本の巨大堀立柱跡があることで知られています。

今回世界遺産に登録された遺跡の中でもとくに有名な遺跡です。

押さえておきましょう!

終わりに

いかがでしたでしょうか。

新しく登録された世界遺産は、時事問題として頻出ですので、関連知識も合わせて、この機会に覚えておきましょう!

今回のテーマでいえば、縄文土器、竪穴住居、土偶、などは単語の知識としてだけではなく、イメージがしっかりできるように、写真も合わせて確認してみてくださいね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?