【読書感想文】勝ち続ける意志力

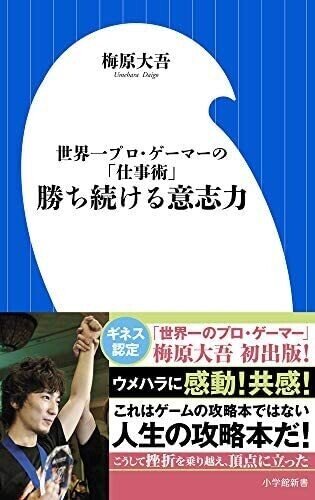

世界一プロゲーマの仕事術

勝ち続ける意志力

梅原大吾著

日本初のプロゲーマーになり、ゲーマーとして最も長く賞金を獲得してきた人でギネス記録にも残るなどの数々の偉業を成し遂げてきた梅原大吾酸の著書。

梅原さんのプロゲーマーになるまでの道筋や、その過程で身につけた考え方、乗り越え方が自伝的にかかれており、ゲームの世界を離れ、幅広く活用できる思考法が書かれている。印象に残ったフレーズから、感想を書いていこうと思う。

99.9%の人は勝ち続けられない

1回勝つことはできても、勝ち続けることは難しい。勝負事の世界は、様々な要因が絡み合っているが、一つの勝ち方や戦法に拘る人は、そこで成長が止まる。自分の得意なものだからこそ捨てて、それでも勝てるよう更に追求をすることで、絶えず成長し続けられる。

スポーツなどにおいても言える普遍的なことだなと感じた。私はソフトテニスでまあまあの成績を残してきたが、それでも全国大会に出ることはできなかった。本書を見て感じたことは、自分の得意なパターンである程度勝ててしまったことが、結果的に敗因の1つだったのだろう。私の成長は実質そこで止まっていたのかも知れない。

仕事である教員においても、同じことが言えるだろう。特に教員は家庭環境も学習レベルも趣味もすべてが違う生徒たちと接していく。自分の得意な授業の方法では、伝わっていない生徒もいるかもしれない。その生徒には、いかに教えるか。今の自分の話題では、つながることができていない生徒がいるかもしれない。その生徒といかにつながるか。教員としての研修に終わりはない。

弱点を突く勝ち方では、自分が成長できない。

勝負事において、相手を読み、弱点を突くということは欠かせなく、格闘ゲームにおいても読みが勝敗を決する一要因であることを、著者は否定していない。それを理解した上で、相手の得意に会えてチャレンジすることで、その相手が自分を成長させてくれる存在となると言っている。

この本すべてを通じて、「いかに自分が成長できるか」ということが1つのテーマになっていると感じる。人は、楽な道を選びたいし、現に選びがちである。それで今はいいかもしれないが、10年後の自分にとってはどちらがいい?更にその先の未来の自分にとってはどちらがいい?と問うことも必要であろう。

セオリーは疑うためにある

勝負事においてのセオリーとは、あくまで勝率を上げる可能性が現状高いものにすぎない。そのセオリーが未来に通じるかは分からないし、セオリーだけに頼って勝ってきたら、不調に陥ったときに戻ることは容易ではない。「本当にこのセオリーは絶対か?」「今はなぜこのセオリーが通じるのか?」「こういう場合には、セオリーが通じないのではないか?」セオリーで満足せず、現状で止まることなく、常に考え続けることが、成長につながる。

毎日少しずつ変化する

変わることは怖い。現状の手段でうまくいっているのならば、あえて変化することで、失敗に繋がってしまうかも知れないからだ。しかし変化の末の失敗であれば、価値があると梅原さんは言う。変化の末に失敗であったのならば、また変化すればい、失敗とするということが分かることが成果である、と。失敗が怖いのは、更に言うと人の目が気になっているから。

自分の成長できる道を選び続けること、変化しチャレンジをし続けることで、人の目に臆しない楽しい人生を送ることができる。

本を読んで

梅原さんが、特別な成功例の1つであることは否定できない事実であると思う。この本を読むことで、じゃあ僕もプロゲーマーになろう、と考えるのは、時期尚早である。梅原さんの成功例を一般化できるかどうかは分からない。しかし梅原さんの思考や成長への考え方は一般化できるであろう。その一般化の先にあるものは、自分らしく生きるということだと感じた。(自分は一体何が好きなのか)(自分には何ができるのか)そういったことを自分に問い続けること。その問いの結果であれば、一目を気にせず打ち込めばいいということ。それを職とするのか、お金には繋がらない自分の大切な一部となるのかは、それぞれの状況や考え方によるのであろうが、自分の好きな何かに思い切り打ち込めている、という状況は幸せと呼べるのではないか。自分らしく生きる幸せや喜びへの1つの提言がなされていると感じた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?