Vol.4 環境調和型資源循環の実現を目指して:早稲田大学の教授が語るキャリアの選択と意義②

「資源リサイクルの研究者はどのような信念をもって研究しているのだろう?」という疑問にお答えするべく、今回は早稲田大学創造理工学部にて、環境調和型資源循環の実現を目指して研究なさっている 大和田秀二 教授 のインタビューをお届けします。

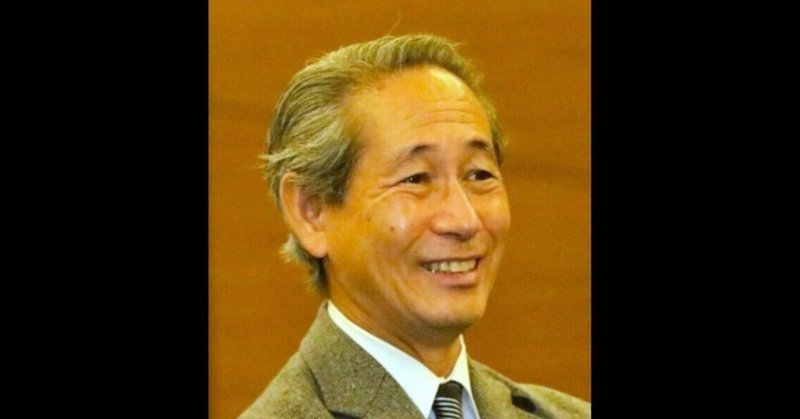

〈プロフィール〉

大和田 秀二(おおわだ しゅうじ)

1984年早稲田大学大学院理工学研究科資源及金属工学専攻博士後期課程修了(工学博士)。その後、同大学助手・専任講師・助教授を経て1995年より教授、現職。

産業構造審議会座長・委員、科学技術・学術審議会委員、日本学術会議連携会員、NEDO技術委員、環境資源工学会会長、資源・素材学会会長、東京大学・東北大学・秋田大学客員教授などを務める。

専門は、リサイクル工学・資源分離工学。資源・素材学会、環境資源工学会での論文賞、国際会議EARTHでのBest Paper Award、Lifetime achievement Awardなど受賞多数。

著書は、『ゴミゼロ社会への挑戦(日経BP社)』、『リサイクル・廃棄物事典(産業調査会)』など多数。

研究のきっかけ

ー早速ですが、どうして現在の資源リサイクルについての研究をなさろうと思ったのですか?

高校生の頃は哲学書をよく読んでいて、大学1年生の頃はSF小説に興味を持っており、様々な本を読んでいる中で星新一の「おーい出てこい」というショートショートに出会ったのがきっかけです。

ー星新一の「おーい出てこい」はどのような話なのですか?

ある日、突然現れた「モノを入れると消えて出てこなくなる穴」があったので、有害廃棄物のような危険で邪魔なごみを多くの人が捨てていった。その結果、地球はきれいになったが、ある日空を見上げるとその最初の有機廃棄物が落ちてきた(=ごみが帰ってきた)という話です。

正しく対処・処理しないと、最後はそのツケが自分のもとに帰ってくるということを示しているんですよね。

廃棄物は正しく処理すれば資源として再び利用できるんですよ。

「天然資源」に対し、人間が作ったものを「人工資源」と言えるくらいですからね。

技術コンサル(シンクタンク)を目指していたこともあったけれど、この作品をきっかけに研究者になりました。

学生時代に力を入れていたこと

ー学生時代は何に力を入れていたのですか?

スポーツ系サークルには入っていたけれど途中でやめてしまいました。

学業については人並み以上に力を入れていて、授業にはきちんと出席し,卒業までに180単位以上取っていました。

いわゆる「遊び好きの勉強好き」でしたね。

研究室時代には、様々な廃棄物が溜まっていたフィリピンの廃ダムからのクロムの回収法について、研究を行っていました。

「混ぜればゴミ、分ければ資源」に基づき分ける技術についての研究を行ってきました。

研究のやりがい

ー研究を行っている中でのやりがいなどはありますか?

教授の最も重要な仕事というのは社会貢献です。

自分の研究で得た知識を社会に活かしたり、共有したりすることでより生活を豊かにする手助けができるというのが嬉しいです。

また、自分の研究室の学生たちが成長して、だんだんと研究者の顔になっていく、技術者の卵から一人前になっていくという姿を間近で見ることができるのもやりがいに繋がります。

職業病について

ー教授ならではの職業病などがあれば教えてください!

教えすぎちゃうことがあるところですね。

当時小学生だった娘に理科の質問をされた際に過剰に喋ってしまって、高校レベルの「mol」の話をしてしまうこともありました。その後、娘からは一切教えてほしいとは言われませんでした…。

最高の教育は「何も教えないこと」、つまり先生は学生が自ら学習するのを促すことだと思います。

決められた内容を教えるのは簡単ですが、教えられる側は覚えてないことが多いですよね。

つまり、学生を学びたい気持ちにさせることが重要なんです。

大学教授でもあったガリレオガリレイの言葉で「私は学生を教えることはできない、私は学生の勉強を助けることしかできない」というものがありますが、まさにそれが教育者のあるべき姿なのかもしれません。

おわりに

ー最後に環境系のキャリアに興味のある学生へメッセージをお願いします!

環境問題には答えがたくさんあるので、自分で答えを見つけることが大事です。

色々な情報が飛び交っていますが、上辺の情報に騙されず、本質をしっかり理解してほしいです。

どんな仕事に就くかではなくどのように考えていくかに焦点を当ててください。

そしていかに自分の信念を貫くかが重要です。

編集後記

今回の大和田教授へのインタビューを通して、大学での学習や今後社会に出た際に自分の人生を豊かにするマインドのヒントを得ることができたと感じました。大和田教授が自身を「遊び好きの勉強好き」と称していたように、仕事や学業に専念するのも良いけれど、その他にも全力で取り組むことができるように自分が楽しいと思うことを見つけておきたいと思いました。そして、そのどちらにおいても飽くなき探求心を持って取り組むことができるようにしたいと思いました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?