子どもの暴力をどう観るか。

Q.一度かんしゃくを起こすと、もう手がつけられません。落ち着くまで時間がかかるし、力は強いし…。どう対応したらよいのか分かりません。

かんしゃく時の心の動き

感情爆発(癇癪:かんしゃく)が起こると手が付けられない。自他構わず傷つけてしまう。

そんなとき、叱って解決しようとしていませんか?

怒りには怒りを以って制す

親にとって子どもを叱るという行為は、子どもが道を踏み外さないための躾であり、正当なもの。

【叱る目的】

・子ども自身が善悪の判断ができるようになるまでに

・子どもを一時的に悪行から引き離す

但し、上記2点を踏まえていることが前提。

子どもにとって躾とは、強い者が弱い者を支配しようとする行為(に思える)。そのため、反抗して自分を守ろうと反抗します。

叱られ、諭されることで、子どもは善悪を理解し、悪行から離れていくことができます。

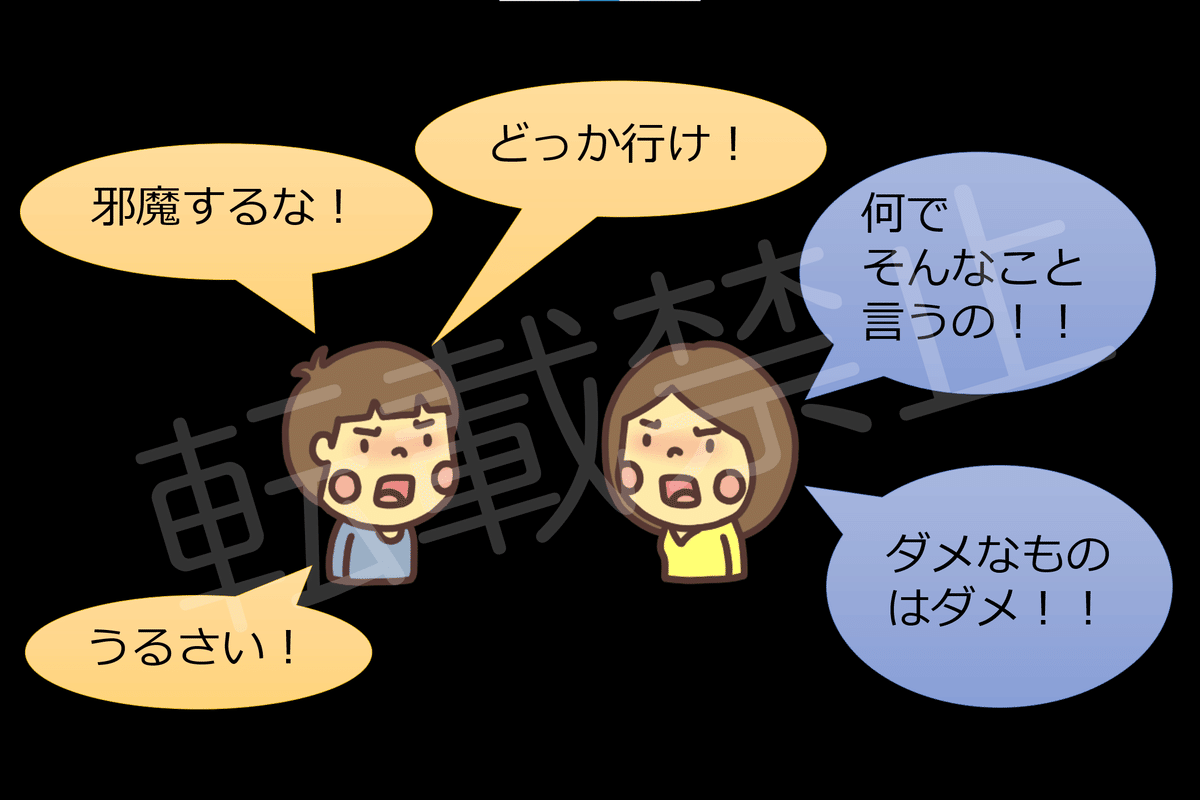

しかし、発達障がいをもつ子どもは、感情のコントロールが難しいため、叱る人間を敵と認識し、諭す隙を与えてくれません。そして怒りの感情は、あっという間に大きく膨れ上がり、暴言や暴力が加わって、手がつけられない状態になってしまうのです。

暴言や暴力に対して注意を行っても、怒りはさらにヒートアップ。手の打ちようがなく、距離を置いて怒りが納まるのを待つ支援者も多いのが現状です。

2タイプの感情爆発

1.怒りが治まってから状況を振り返ることで、感情爆発が減る場合もあります。

怒りのボルテージが急激に上がり、人の呼びかけ(音刺激)や行動(視覚刺激)のすべてが怒りを助長する場合は、子どもが落ち着きを取り戻した後で話しをする方が効果的です。

しかし、落ち着きを取り戻した後に怒りに至った原因を振り返ったとしても、次の感情爆発を止めることはできません。感情爆発の原因はそこには無いのですから。

このようなケースでは、寝不足、疲れ、空腹、痛み、外気温が高い等の不快感が影響している場合が非常に多いです。音や動きが見える等の刺激により怒りが助長される感情爆発を繰り返している場合は、子どもの生活習慣を見直してみてください。

『あとで話す』は…記憶の彼方

2.『あとで話す』ことで効果が薄れる場合もあります。このタイプのお子さんは、怒りに至った経緯を正確に思い出せず、相手への敵意だけが残ってしまいがちです。そのため怒っている最中に話をする必要があります。

では、どうやって怒っている子どもに話しを聞いてもらえば良いのでしょうか?

お子さんの怒りが爆発しているときは、話しをするのではなく、話しを聞く姿勢を見せることが大切です。

「聞くよ。」と言ったからといって素直に話してくれる子どもは殆どいません。暴言・暴力で解決しようとしてくるかもしれません。

それでも一貫して言葉を求め続けることが、とても重要です。

暴力が無効!?

言葉では上手く気持ちを表現できない子どももいます。言葉で言えなければ、動きで表現するしかありません。その結果、自傷・他害などの暴力行為が起こってしまいます。

暴力行為は止めてOK!

「離せ!」と言われたら、条件を伝えましょう。

ここから先は

言えない!爆発しちゃう子ども達

様々なニーズをもつ子ども達への関わりをまとめています。 実際に保育園や学校で起こった出来事や支援内容を投稿していますでの、情報の転載、ご購…

サポートが励みになります。 子ども達の笑顔を守るために更新がんばります。