鍼灸×リハビリとは何か?

鍼灸師の皆さん、リハビリをしていますか?

リハビリと書くと、とても広い意味になってしまいますが、

ここでいうリハビリとは、身体機能の回復、改善を目的とした

リハビリの事を指しています。

具体的に書くと、運動療法、物理療法、装具療法、動作訓練などの事です。

鍼灸施術に加えてリハビリを行うことで、施術効果が高まりますし、

鍼灸施術のみでは対応できない疾患にも対応できるようになります。

例えば、肩関節周囲炎に対する施術で

・鍼灸施術を単独で行った場合

・Physical therapy単独で行った場合

・鍼灸施術とPhysical therapyを併用した場合

を比べると・鍼灸施術とPhysical therapyを併用した場合、が

最も疼痛緩和とROMが改善したという報告があります。(1)

欧米では、この他にも様々な症例に対して同じような報告があります。

実際に私が大学病院で研修していた際、外来にて神経系疾患と運動器系疾患を中心に、様々な疾患に対して鍼灸施術とPTによるリハビリを併用して

行っていました。

現在も訪問施術にて脳梗塞後遺症やがんサバイバーなどの

患者さんに対して鍼灸施術とリハビリを併用して行っています。

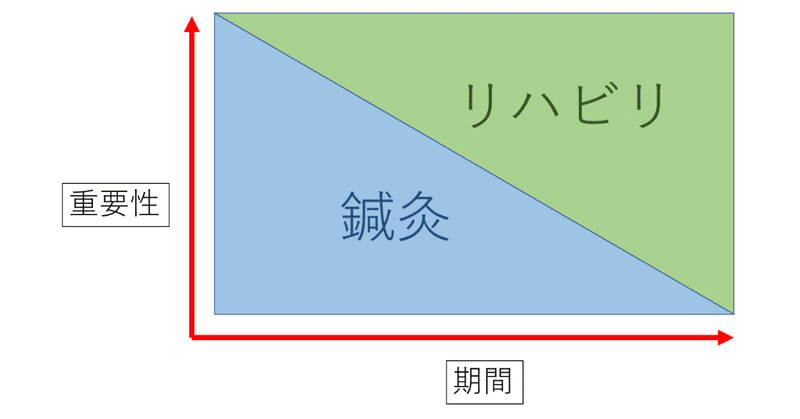

実際にどのように併用するかというと、

例えば「痛みが主訴の運動器系疾患」であれば鍼灸とリハビリの

重要度の比率は図1の様になります。

治療を開始した初期は痛みが強い為、疼痛緩和を目的として

鍼灸施術の比率を大きくします。

中期、終期にかけて痛みの程度が減少するのに伴い、鍼灸施術の比率を

小さくしていきます。

それに反比例するように機能回復、再発防止を目的とし、リハビリの比率を

増やしていきます。

脳梗塞後遺症などの疾患であれば、治療開始初期から鍼灸施術とリハビリの比率は同じ位にしても良いと思います。

それでは、具体的に鍼灸師が行えるリハビリを運動療法、物理療法、

装具療法、動作訓練に分けて書いていきます。

1. 運動療法

・関節可動域訓練

自動運動、他動運動を行い、関節拘縮の改善を図ります。

関節包の拘縮は鍼灸施術では効果が得られにくいので補完性があります。

・筋力強化訓練

筋力の強化を図ります。廃用性萎縮の改善の為に行う事を

イメージするかもしれませんが、姿勢と関節の肢位の改善を目的に

行うこともあります。

鍼灸施術には筋力を強化する効果が無いので補完性があります。

・ストレッチ

静的ストレッチは柔軟性向上、疲労回復を目的とし、筋肉を持続的に伸長させます。

動的ストレッチは運動前の準備運動を目的とし、持続的に伸長させるのではなく、リズムよく筋肉を大きく動かしながら行います。

2. 物理療法

・温熱療法

遠赤外線機器やホットパックなどを使い、患部を温め、

循環促進を図ります。

・電気刺激

TENSなどの低周波治療器を使い、疼痛緩和を図ります。

厳密にいうと、鍼灸施術も物理療法に入ります。

3. 装具療法

鍼灸師は装具を処方、作成できません。

ですが、足底のアライメントを確認し、適したインソールを貸して

あげることはできます。

私の場合はそれで足、膝、股関節などの症状が緩和した場合は

足底版の処方をしてくれる整形外科への紹介を行っています。

4. 動作訓練

日常生活上で必要な動作訓練を行います。

脳梗塞後後遺症などの身体的に不自由な患者さんに対しては、体位変換、

起き上がり、立ち上がり、移乗などの訓練を行います。

それ以外の患者さんに対しては、正しい歩行の練習や、ADL上で痛みが

出にくい動作の練習を行います。

動作訓練を行えば、ADL動作の獲得だけでなく痛みの緩和に繋がることも

多いです。

いかがだったでしょうか?

リハビリと聞くと鍼灸とは違う分野の様に

感じるかもしれませんが、細かく分類してみていくと日頃の臨床で

行っているものもありますよね。

さらに鍼灸施術と補完性があり、臨床において非常に重要なことが

分かります。

この記事を読んでいただいて、リハビリへの関心を持つ入口になれば

幸いです。

鍼灸×リハビリの記事を投稿していますので、ぜひご覧ください。

様々な疾患に対しての、鍼灸×リハビリ施術の実際を

配信していきますので、興味のある方は是非参考にしてみてください。

読んで頂いてありがとうございました。

参考文献

⑴ Ma T, Kao MJ, Lin IH, Chiu YL, Chien C, Ho TJ, Chu BC, Chang YH. A study on the clinical effects of physical therapy and acupuncture to treat spontaneous frozen shoulder. Am J Chin Med. 2006;34(5):759-75. doi: 10.1142/S0192415X06004272. PMID: 17080543.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?