『母親になって後悔してる』についての記事を読んで

最近、あるネット記事に出会いました。

タイトルは、“話題の書籍『母親になって後悔してる』が描くタブーが共感を呼ぶ理由(NEWSポストセブン)”です。

「もし時間を巻き戻せるとしたら、もう一度、母になりたいと思いますか?」 そう問いかけられたとき、何の迷いもなく「はい」と答えられる母親はどれほどいるだろうか──。母親であることの苦悩や違和感、それらを生む社会構造について分析した書籍『母親になって後悔してる』(新潮社)が、世界中で波紋を広げている。

『母親になって後悔してる』は、イスラエルの社会学者の方が書いた本です。

現在までに英語やフランス語、ドイツ語、韓国語など12か国語に翻訳され、今年3月には日本でも発売された。発売されるや否や、SNS上にはさまざまな感想が相次いだ。 「なぜだか涙が止まらなかった」「心の内を見透かされているように感じた」

私は独身で出産経験もなく、かつこの本を読んだことはないのですが、

『母親になって後悔してる』のタイトルを見た時に、驚きよりも

“まぁそう思う母親もいるだろうな”

と、腑に落ちるような感覚を持ちました。

記事によると、日本で行われた調査でも、「『子供を産まなければよかった』と思ったことがある」と答えた母親は、4割にものぼったそうです。

いったいこの背景には何があるのでしょうか。

ワンオペ育児を生み出す背景にあるもの

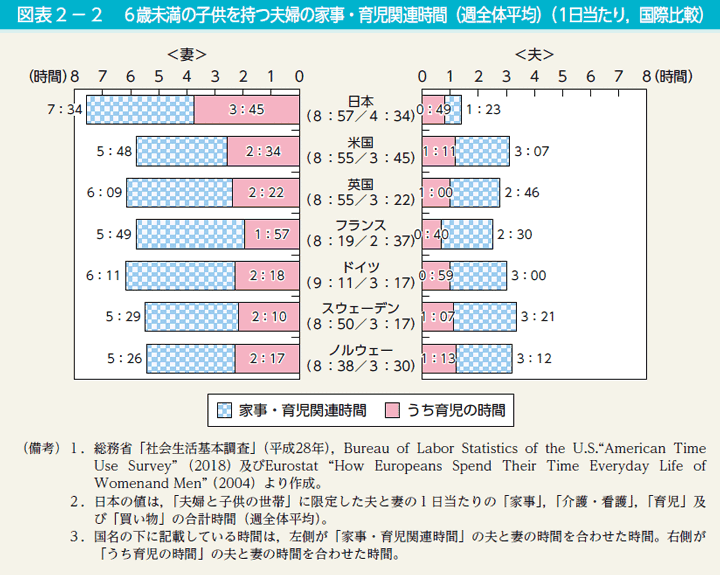

日本の男性は、世界の男性と比べて長時間労働の傾向にあるとされています。

そしてその結果、男性の家事・育児の負担が極端に少なく

いわゆる女性が家事や子育てのワンオペを担わされていると言われています。

日本の社会構造として、男性は仕事に自分の時間を奪われ、女性は家事や子育てに自分の時間を奪われるようになっているのです。

また、家族の介護や看護のために離職する人も、女性の割合が約8割となっています。

令和3年の高齢社会白書によると、”必要になった場合の介護を依頼したい人”に、男性では配偶者の56.9%、女性では介護サービスの人の39.5%が最多となっています。

女性は介護サービスの次に介護を依頼したい人として、“子”を挙げています。

この“子”の性別はデータからは読み取れませんが、おそらくほとんどが娘を指しているように思います。

以上のことから、女性は“妻”として、“母”として、“娘”として、家庭内においてさまざまな負担を強いられている環境にあるといえます。

一人の人間としてのアイデンティティよりも、誰かのために自分を犠牲にして無償の精神で働くことを余儀なくされてしまう。

そんな現状では、「母親になって後悔している」という気持ちがわきあがってきても、なんらおかしくはないと感じます。

女性、特に母親に家庭内のすべての負担がいきすぎているのです。

発達グレーだった母を毒親にした“母性神話”

そもそも私がこの話題に強く関心を持ったのは、女性としていろいろと思うところがあるのと同時に

母性神話にとらわれ完璧主義になりすぎて、結果として毒親になってしまった母親を持つ娘として、思うところがあるからです。

私は、母性神話を背景にした“母親はこうあるべき像”を持つことに、危うさを感じます。

例えば

食事は栄養バランスを考え一汁三菜は当たり前

夫に代わって家計管理をするのは当たり前

家族のために自分を犠牲にするのは当たり前

そういった概念は、それが難なくできてしまう人には問題はありませんが、

そうでない母親にとっては、“自分は母親失格”だという罪悪感を植えつけ不幸にしかしません。

家のことをほとんど自分でこなしてきた母は常々、「今まで楽しいことなんかなかった。」と言います。

今となってはそんな母の抱えていた孤独や苦悩を理解し、母に対して感謝していますが

そこまで追い込んだのは、この行き過ぎた母性神話が背景にあると感じています。

人が育つには膨大なエネルギーがいる

家族ってなんでしょう。

母親って、なんでしょう。

家族を運営しているのは、多くの家庭で母親です。

そして、母でいること、妻でいることは、とてつもないエネルギーがいります。

私は子育て経験はありませんが、姪っ子たちと10年過ごしてきて、つくづく感じたことがあります。

それは、人は底なしの愛情を必要とするということです。

キリがないのです。

あげてもあげても、「ちょーだい」を繰り返されます。

子育てって、こんなに自分のありとあらゆるエネルギーを奪われるものなのかと、がく然とした記憶があります。

それと同時に、この地球上にいる人に注がれた天文学的な愛情の多さに、圧倒されそうになります。

自分が産んだ子なんだから当たり前

自分が選んだことなのだから当たり前

そんな声が聞こえてきそうですが、たとえ自分のお腹を痛めて産んだ子だとしても、永遠に愛情を与え続けることは不可能です。

そもそも、子どもは親の未熟な部分を容赦なく”反射”してきます。

子どもといると、“あなたのこういうところが未熟だよ”と大人としての限界を突きつけられるのです。

それでも無償の愛を注ぎ続けろというのは、無理な話です。

母親だってただの人間です。無限に続く愛情がどこからか勝手にわいてくるわけではありません。

しかも、肝心の自分を愛してくれるはずの夫は、

仕事にすべてのエネルギーを使い果たし、家に帰ると“家政婦”や“自分の母親”のような役割しか妻に求めてきません。

そんな状態で、母親だけが家族のあらゆる責任を背負わされてしまっているのです。

そう考えると、4割の人が「『子供を産まなければよかった』と思ったことがある」と答えても、なんらおかしいことではないと思えます。

母親になって後悔=子どもを産んで後悔ではない

冒頭で紹介した記事には、最後にこうあります。

本書で特筆すべきなのは、母親であることの後悔を口にする女性が、同時に「子供を愛している」と語る点だ。(中略)母親であることの違和感と、子供への愛情はまったく別のものなのだ。

母親になって後悔したというのは、“子どもはいらなかった”という意味合いよりも、

以下の意味合いでの後悔が強調されています。

女性たちが語っている後悔とは、重い責任を背負い続けることになった結果に対してだと考えられます。(中略)社会が母性本能というあいまいなものに頼り、ケアの負担を押し付けていることが認識されるべきでしょう。

世の中には、母親に向いている人もいれば、向いていない人もいます。

もちろん、育児放棄することはあってはならないことですが、

虐待する親を、母性神話を前提にして“母親として精神的に未熟だった”と片付けてしまうのは、危険な考えだと思います。

世の中には、料理が好きな人、家族の世話をするのが好きな人もいれば、そうでない人もいます。

本来は、それぞれが得意なことをやればいいのですが、

女性だから、母親だからというだけで、家族の運営や世話を一手に引き受けさせられてしまっている現状があります。

まずは、女性だから母親だからやるべきだ、できるはず、という固定概念をなくすことが大事です。

当たり前ですが、女性でも家事よりも外に出て働くことが得意な人もいます。

男性は外で働き、女性は家事をするというのは、もはや一つの選択でしかありません。

そして、それ以外の家族の選択(主夫や選択子なしなど)も、同じように尊重されるべきなのです。

“女性だから家族の世話をするのは当たり前”

そんなことを外で声高に主張すれば、間違いなく白い目で見られる社会ではありますが、

現状としては、未だにそういったことが共通認識として一人ひとりが多かれ少なかれ持っているのではないかと感じます。

まずは一人ひとりが、自分のまわりにいる女性たちに対して、無意識に“ケアの負担を押し付けていること”を自覚する必要があると感じます。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました🍀

お読みいただきありがとうございます。 サポートも嬉しいですが、あなたの優しい心が何よりも嬉しいです。 頂いたサポート代は、もっと多くの人の豊かさにつながるよう還元していきたいと思います。