Amazonのビジネスモデル図解:大規模物流投資とマケプレ解放プラットフォームビジネス

インターネット小売のお手本といえば、多くの人が思い浮かべるのが「Amazon(アマゾン)」。1994年に創業し、今や世界を代表する巨大IT企業のひとつです。

様々な事業を展開する現在においても、売上高の半分以上を占めるのがネット小売事業(直販+マーケットプレイス)ということで、今でもその重要性は変わりません。

今回は、Amazonの創業当初から変わっていないビジネスモデルの根幹について、図解しながら紐解きます。

Amazonのビジネスモデルの特徴

Amazonのビジネスモデルの特徴は、

大規模な物流投資による低コスト構造

購買を促進するユーザーインターフェース

プラットフォーム化による圧倒的な品揃え

の3つ!

そして重要なキーワードは、

スケールメリット(供給側の規模の経済性)

ネットワーク効果(需要側の規模の経済性)

の2つです。

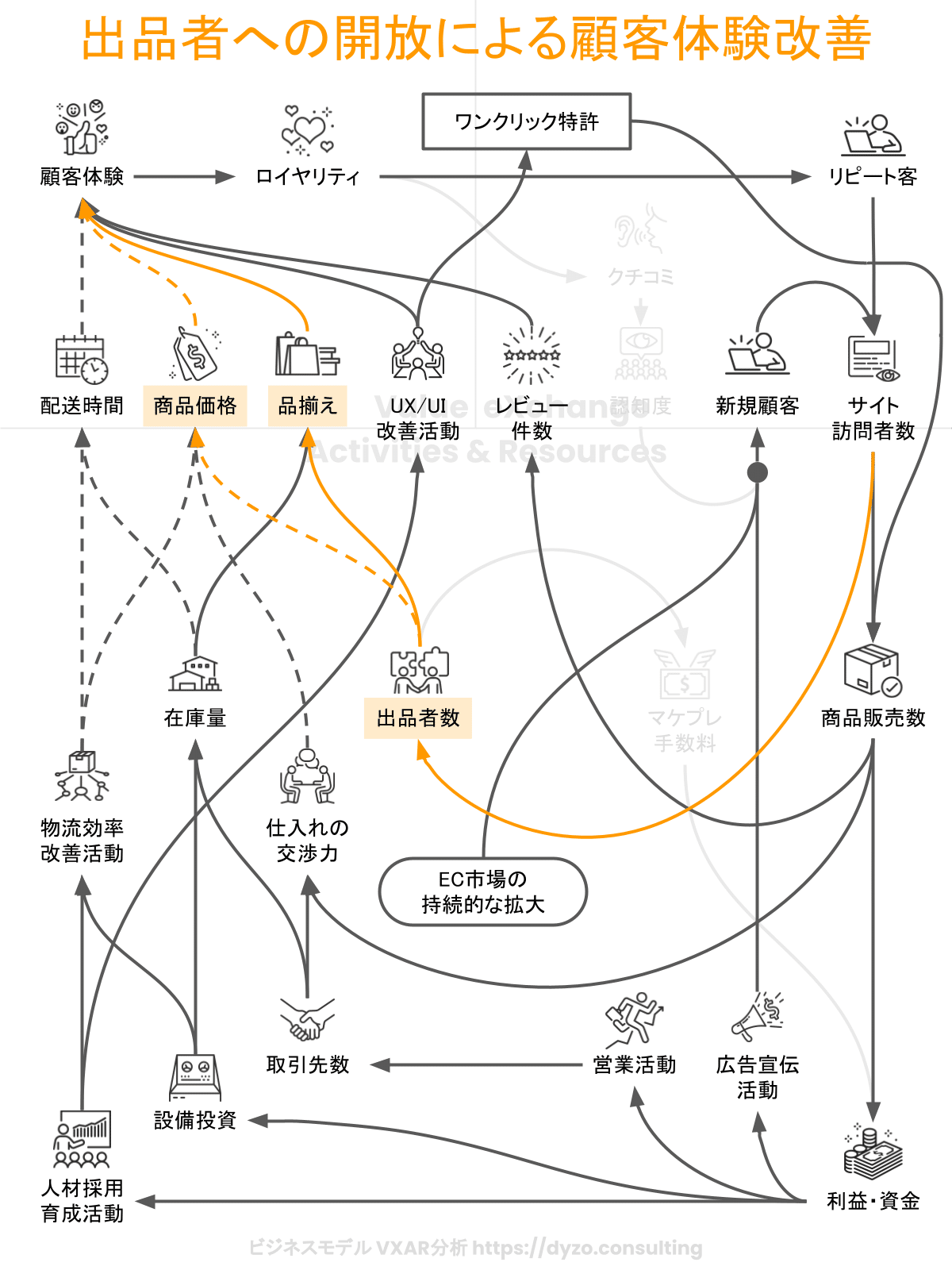

ということで、まずはビジネスモデル図解の全体像から。読み方ついては、順を追って説明するのでご安心を。

なお、ここではシステム思考の「ループ図」を使ってビジネスモデルを解説していきます。以下のリンクでは「ループ図」および、「ビジネスモデル」について詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

① 大規模な物流投資による低コスト構造

Amazonは、儲かったお金をぜんぶ事業投資に突っ込むことで有名な会社です。儲かってるのに、あまりにも利益が出ないから株主から文句が出るほど。

では何にそんなにお金を突っ込んでたかというと、物流網の構築です。

世界各地に巨大な物流センターをいくつも持っているのは、ご存知の方も多いはず。日本にも巨大な物流拠点がいくつかありますよね。

でも物流への投資はそれだけではありません。

Amazonは、Amazon Air(アマゾン・エア)と呼ばれる貨物航空会社を所有し、物流のハブ空港を起点として数十機の専用輸送機を運用していたり…。

Amazon Robotics(アマゾン・ロボティクス)呼ばれるロボットによる在庫管理システムも自前で開発して運用していたり…。

競合他社が追従できないレベルの圧倒的な物流網を構築してきました。

それはなぜか?

それは低コスト構造のビジネスモデルを実現するためです。

物流効率が高まり、商品1つあたりの提供コストが下がれば、結果として商品価格を下げることができます。しかも利益も残る。

これが最初のキーワードの「スケールメリット(供給側の規模の経済性)」の効果です。

② 購買を促進するユーザーインターフェース

Amazonの施策は、商品価格を低く抑えるだけにとどまりません。利用者の目に触れる部分、つまりユーザーインターフェースでも工夫を続けてきました。

Appleさえも魅了したワンクリック特許

最も有名なユーザーインターフェースの改善施策は「ワンクリック特許」です。

ワンクリック特許とは、商品ページからクリックひとつで注文が完了するネットショップの仕組みのこと。

普通のネットショップは、ショッピングカートを表示して、配送先を選んで、支払い方法を選んで…、と複数のプロセスがあります。しかし、ワンクリック特許の仕組みでは、これが文字通り1回のクリックで完了します。

Amazonはこの仕組みを導入したことで、年間で5%ほど売上高を押し上げていると言われています。

この仕組みを喉から手が出るほど欲しがったのがあのApple。2000年にAppleはAmazonにライセンス料を支払って、Apple Storeにこの仕組みを導入しました。

泣く子も黙るユーザーレビュー

もう一つの施策が「ユーザーレビュー」です。

Amazonで買い物をする人は、かなりの確率で星の数やレビューコメントを参考にしているはず。もちろんステマの書き込みややらせの評価などの問題もありますが、有益な情報も多いですよね。

これは、

商品販売数が増えるほどレビュー件数も増える

レビュー件数が増えれば顧客体験が改善する

という効果があり、利用者のリピートにもつながっています。

③ プラットフォーム化による圧倒的な品揃え

Amazonは「Amazonマーケットプレイス」と呼ばれるネット小売のプラットフォームサービスを第三者に提供しています。

つまり、Amazonが場を提供して、商品を売りたい人(出品者)と買いたい人をマッチングさせているということ。出品者は、Amazonの倉庫や物流網も利用することができます。

でも、なぜAmazonは莫大なお金をかけて作り上げた自社の仕組みと、自社の顧客を他者に解放するんでしょうか?

それは、品揃えを充実させるためです。さらに出品者同士の価格競争で、商品価格も引き下げる効果もあります。

しかし出品者同士が価格競争になったら、Amazonが自分たちで仕入れている商品が儲からなくなるのでは? と、思うかもしれません。

ここで活きてくるのが、最初に説明した「低コスト構造」です。Amazonは価格競争に巻き込まれたとしても、利益が出やすい体質になっています。

さらに手数料も徴収するので、物流コストの一部を出品者に肩代わりさせつつ、価格競争の歯止めになるという効果も期待できます。

なんとも上手い仕組みですよね。

そしてここで登場するのが2つ目のキーワード「ネットワーク効果(需要側の規模の経済性)」です。

ネットワーク効果とは、

商品やサービスの価値や効用が、その利用者の数に依存する現象

のことで、

利用者が多いほど、利用する価値が上がる

利用者が少ないほど、利用する価値が下がる

という現象のこと。

Amazonマーケットプレイスのようなプラットフォーム型ビジネスは「間接的」なネットワーク効果に分類され、以下のような図で表されます。

Amazonマーケットプレイスでは、

Amazonのサイト訪問者数が増えるほど、出品者が売り上げを見込みやすくなる

出品者が売り上げを見込みやすくなるほど、多くの出品者が集まる

多くの出品者が集まるほど、品揃えが充実する

品揃えが充実するほどAmazonのサイト訪問者数が増える

という「間接的ネットワーク効果」が働くのです。

Amazonのビジネスモデル図解まとめ

あらためてAmazonのビジネスモデルのポイントを見てみましょう。

大規模な物流投資による低コスト構造

購買を促進するユーザーインターフェース

プラットフォーム化による圧倒的な品揃え

Amazonのビジネスモデルは、大規模な物流投資によってスケールメリットを発現させ、ユーザーインターフェースの改善で事業成長を加速させ、マケプレのプラットフォーム化によってネットワーク効果をも手に入れたお手本のような仕組みになっています。

ここでもう一度ビジネスモデルの全体像を見てみると、ほぼすべての打ち手が「サイト訪問者数」の増加につながっていることがわかります。

Amazonは小売業にしては珍しく、スケールメリットとネットワーク効果の両方を手に入れたことで驚くべき事業成長を実現させました。

創業から間もない時期から現在に至るまで、このビジネスモデルがブレていないこともすごいですよね。

…ということで、ここまでAmazonのビジネスモデルについてポイントを解説しました。より詳しい情報については、以下のブログ記事で解説しています。ここまで読んでさらに興味が湧いた方は、ぜひブログ記事も読んでいただけると嬉しいです。

また、下記のTwitterでも情報を発信しているので、こちらでもコメント等いただけると大変励みになります。最後までご精読いただき、ありがとうございました。

Amazonのビジネスモデル図解の記事を公開しました。

— だいぞう 𝕏 ビジネスモデル設計士 (@dyzoconsulting) May 8, 2024

ポイントは、

1⃣大規模な物流投資による低コスト構造

2⃣購買を促進するユーザーインターフェース

3⃣プラットフォーム化による圧倒的な品揃え

の3つ。

特に「規模の経済性」と「ネットワーク効果」が相互に強化しあうメカニズムは圧巻です。 pic.twitter.com/XfnRyR631U