腕っぷしがあって、お客さまとビジネスが語れるエンジニアは最強!説

■まえがき

「エンジニアリング」と「デザイン」。

精緻さと曖昧さ、効率と感性、計算と直感……。

そこには、一見相容れない価値観が流れているようにも思えます。

もう少しいえば、エンジニアの皆さんのなかには、

あえて「デザイン」という言葉を避けているという方も

いるかもしれません。

そんななかで、いまなぜ、日本のものづくりを支えるエンジニアの

リーダーたちは「広義のデザイン」を取り入れはじめているのか。

どんな危機感を持ち、何をめざそうとしているのか。

そして、どんな行動を実際に起こし、どう乗り越えようとしているのか。

多様な専門スキルを持つプロフェッショナルたちが

自身の活躍の場を拡げるために集い、

「広義のデザイン」を学びあう「DXDキャンプ」。

今回、さまざまな分野・エンジニアの方に向けて、

『エンジニアによる「デザイン」活用のリアル

〜変化の谷を乗り越えていくために〜』と題した

オンラインイベントを開催し、

特に、大企業の内側から「デザイン」の力で変革を起こそうと

活動している3人のエンジニアの皆さんに

プレゼンテーションを行っていただきました。

リアルな体験や気づきのエピソードを通して、

「デザイン」を知る意味を、皆さんと共有させていただければ幸いです。

デザイン思考の本質とは何か。

そして、組織に根付かせるために必要なこととは?

中本 淳氏

富士通株式会社

Mobility事業本部 コネクテッドサービス事業部

プロフィール

98年富士通株式会社入社。「ITという技術的な世界を、自分の言葉でお客さまに伝えらえる」存在をめざし、23年間アカウントセールス(営業職)として活動。現在は、自動車、特にコネクテッドカーに関するサービスを構築する事業部(約140名が在籍)を統括。

■今日は、エンジニアのイベントでは?

中本 淳氏(以下、敬称略):はじめに、私のキャリアを少しご紹介しますと、大学卒業後、富士通株式会社に入社しまして、23年間アカウントセールス、いわゆる特定のお客さまを専任で担当する、営業として活動してきました。

いま営業と聞いて、「今日は、エンジニア向けのイベントでは・・・?」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。私自身、実は入社時に「SEになるか、営業になるか」という選択肢がありました。

富士通という会社は、システム開発というのが事業の中核を担っているわけですが、当時から、ITという世界、技術的な世界を自分自身できちんと咀嚼し、エンジニア的なノウハウや思考を持って理解をしながら、お客さまに自分の言葉で伝えていきたい、という思いがありました。それを貫き「SE的な営業」になることをめざして、キャリアをスタートさせたという経緯があります。

ですので、たくさんのエンジニアの方に育てていただきました。、若い頃からさまざまな現場でエンジニアの仕事を見ながら、なぜそういうことになっているのか、ということを徹底的に教えてもらいました。技術は変わっていっても、当時のベースが自分の中にあるので、いまでもよくエンジニアに間違えられます。が、残念ながらソースコードは書けません(笑。

そして、昨年、会社から社内に「DX人材」モデルを構築せよということと、同時に自分自身が実践せよ、というミッションを受けて活動し、今年から約140名が在籍する事業部の組織長をしています。

つまり、まさに新しい組織に「デザイン思考」を浸透させようと試行錯誤している真っ最中です。

今日、私が皆さんにお伝えしたいのは、2つ。

・デザイン思考を体系的に学ぶ中で、私が捉えた「デザイン思考」の本質

・「共感」と「共創」を組織の文化にしていく

ということです。

これらに「正解」はありません。現在進行形で奮闘している者として、実践のなかで得られた私自身の気づきや想いをお伝えすることで、皆さん自身が考え、行動される一助になればと考えています。

■「デザイン思考」との出会い

中本:私の「デザイン思考」との出会いは2016年、あるプロジェクトで出会った一人のお客さまがきっかけです。その方は、当時から「共創」ということを説いていて、実際に自ら実践されていた方でした。

我々IT会社というのは、お客さまと最初に役割分担を決め、要件定義に従って決めれた領域をを淡々と実装していくという仕事のスタイルを続けてきました。

しかし彼は、それでは「結局責任のなすりあいで、いいものをつくることはできない」というのです。つまり、いわゆる「ベンダー」と「顧客」という壁を創りたくない、創るなと仰られ、それを有言実行されていました。

私は、この考え方と実行力に、非常に感銘を受けました。

そういったこれまでとは違う関係のなかで進行していくプロジェクトに参加し、まさに「共創」体験をしていくなかで出会ったのが「デザイン思考」です。

実際、ビジネスを展開していくなかで感じるのは、我々を取り巻く環境や、求められるものが多様化したり、激しく変化しているということです。そのなかで、いままでのような一つの組織やロールでミッションを成し遂げるということはすでに難しい状況になっています。

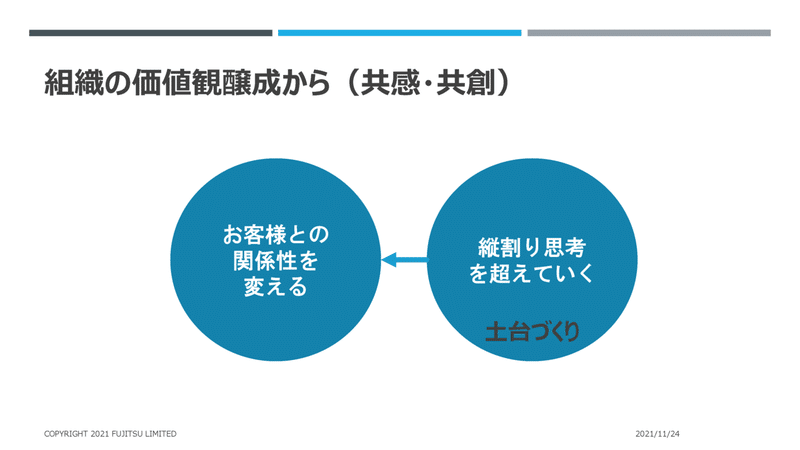

そういう意味で、これから「お客さまとの関係性を変えていく」あるいは、組織としての「縦割りの思考を超えていく」ということは重要だと感じていますし、これが私の現在の活動の根っこになっているといっても過言ではありません。

■やってみて分かったデザイン思考の本質

中本:そして、皆さまにお伝えしたかったことの一つ、私が体系的にデザイン思考を学んできたなかで掴んだ「デザイン思考」の本質というのは、以下の4つです。

「デザイン思考」とは……

●我々がすでに持ち合わせているベースの力を高めるもの

●共創や価値創造の活動に使いやすい力にアップデートするもの

●ツールはあくまで道具

●我々の活動に必要なスキルの一部

まず、「デザイン思考」とは、我々が従前から持ち合わせているベースの力を高めるということだとことに気づきました。図にもあるように「聴く力」「洞察する力」「問う力」「発想力」「実行力」「伝える力」といった力は、すでに皆さんも日々の仕事のなかで発揮しているはずのものです。そこに「デザイン思考」というものを加えることによって、「共創」や「価値創造」といった活動にむけて、さらに力をアップデートしていくものなのだということです。

そして、「デザイン思考」というとさまざまなツールがありますが、決してそのツールを使ったから「デザイン思考」ということでは決してないということです。

これらは何よりも、体感を通じてその本質をきちんと理解し、その先も「実務で活用して、鍛える」という繰り返しが重要ということです。

■いざ組織へ。自走し始めたきっかけ

中本:次に、ではどうやって組織に浸透させていくかという話に入ります。

この4月から事業組織長という新たなミッションを得て、現在140名のメンバーを抱えているのですが、少し極端にいうと「THE 縦割り状態」。140名もいるといくつかグループもでき、意思疎通も難しいのが現実です。

私としては、この組織をどのようにしていきたいかというと、先ほど申し上げた、「お客さまとの関係性を変えていく」ということと、そのための土台づくりとして「縦割思考を超えていく」というのを実現していきたい。そのために、まずメンバーには以下のことを伝えました。

新組織のメンバーに伝えた3つのこと

●すべては「人」

多様な人材/人それぞれの想い/価値の相互理解

●言葉にしてみる

自分の根っこにある想い、相手の価値、自分の価値を言語化してみる

相互に理解し合って、得意技を組み合わせて大きな力に

●実はこれもデザイン思考

ヒト起点で考える

共創によって解決策を導き出す

まず手を動かして共感を創り出す

小さく挑戦する

そして、これらのことを実際の「活動」として動かしはじめました。まず自ら手を上げてくれた人を最初の運営メンバーとして事務局を立ち上げ、「相互理解ワークショップ」を企画することにしました。

すると入社2年目くらいの若いメンバーから「一体何のための相互理解なんですか?」や「ゴールはどう設定すればいいんですか?」といった根本的な質問で詰め寄られました。そこで、しっかりと私が考える大きな目的だけ言語化して伝えるようにしました。

加えて、とにかく「自分たちで一度やってみよう!」と呼び掛け、試行錯誤しながらも「相互理解ワークショップ」を実際にやってみると、みんな「いいね!」と体感で理解してくれたようです。

そこからは、私も参加するものの少し後ろに回り、彼らが自主的に回してくれるようになりました。いまは、この活動を事業部全体に拡げていこうことで、走りはじめたところです。

■ビジネスが語れるエンジニアへ

中本:そういった活動とあわせて、私自身は組織のメンバー一人ひとりとOne on Oneミーティングも実施しています。140人という大所帯ですが、相互理解を有言実行していくためにも、一人ひとりとの対話を大事にしていきたいと思うからです。

多彩な職種・職域の人材が集まった組織なのですが、なかでもエンジニアに対しては、次のようなメッセージを贈っています。

『技術的な腕っ節があって、なおかつお客さまとビジネスを語り合える、というのは最強だ。そういう格好いいエンジニアになってほしい!」

皆さんの気づきのきっかけになれば幸いです。ありがとうございました。

DXDキャンプより

「技術を自分の言葉で語れる営業マンなりたい!」という想いからキャリアをスタートし、現在は「DX人材」の実践者としても活動する中本さん。それは、お客さまが本当に求めているものをお客さまの視点や立場で理解し、カタチとして応えていく「デザイン思考」の実践そのものといえるのではないでしょうか。

社内の理解が得られず「デザイン思考」浸透への壁にぶつかっているという人も多いなか、会場から「今日のお話を会社の上司に聴かせたい!」という声も挙がっていたのが印象的でした。

この記事は、2021年11月24日に行われたオンラインイベント「「DXDキャンプ」エンジニアによる「デザイン」活用のリアル。変化の谷を乗り越えるために」を書き起こし、再構成したものです。イベントアーカイブはこちらから https://www.youtube.com/watch?v=0sYpRD5h3Xw

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?