「デザインの正義 Design Justice」を考えるために

Sashaが2020年に発刊した「Design Justice」は、デザインのなかに、権力がどのように埋め込まれているかに気づき、考えるため、そしてそれをどう覆していけばよいのかを考えるための、非常に重要な一冊です。

本記事では、その内容を簡単に整理し、Design Justice デザインの正義について考えるための足場をつくりたいと思います。

「デザインの正義」は、フェミニズムや障害者の当事者や、それに関わるデザイナーのみが考慮すればいいものではありません。デザインの正義は、(デザイナー以外も含めて!)私たち全員が考慮すべき問題です。

それはなぜでしょうか?そのことを考えるために、この本の冒頭に書かれた、著者自身のエピソードを紹介してみましょう。

*

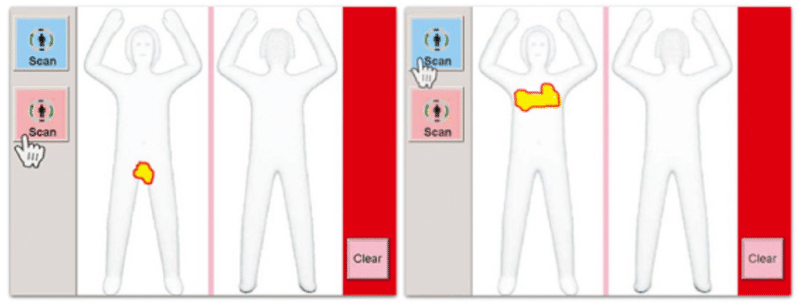

著者Sasha Costanza-Chockはある日、空港でボディスキャナーの検査を受けることになりました。ボディスキャナー検査では、「男性」か「女性」かを選択し、統計から"どれだけ外れているか?"によって警告を出します−例えば、男性なのに「胸が大きい」なら、もしかしたらそこに、何かを隠し持っているかもしれないわけです。

しかしSashaはnon-binary femme(ノンバイナリ女性)でした。すなわち、ボディスキャナーが判断するにあたり、"男性だとすると統計的に私の胸は大きく"、"女性だとすると統計的に私の股間は標準から逸脱して"いました。すなわち、Sasha(あるいは検査官)がどちらの性を選ぶかに関係なく、機械はアラートを発してしまうのです。言い換えるなら。Sashaはこう言います。

言い換えるなら、私は勝てないのです。

In other words, I can't win.

そこには、「胸も大きいし、股間も大きい人がいるかもしれない」という可能性は、考慮されていなかったのです。

このエピソードから分かることは、「性別は2つしかない」という考え方が、空港のスキャナーや、それを判断するシステムの中に埋め込まれてしまっているということです。

ここで、このシステムの開発に関わったディレクターやプログラマーやデザイナーは、「よし、ジェンダー差別に加担するぞ」と思って開発を行ったのでしょうか?そういう人がいる可能性は完全には排除できませんが、しかしその可能性は低いでしょう。

つまり、そう意図しているかどうかに関わらず、空港という極めて公共の空間においてさえ、私たちの社会にある規範や価値観、前提は、私たちの手で、無意識に再生産されてしまう。ラングドン・ウィナーの言葉を借りれば、「人工物には政治性がある artifacts have politics」のです。

*

問いに戻りましょう。なぜデザインの正義を、私たち全員が考えねばらないのか?

なぜならば、それを意図しなければ、私たちは無意識に、生み出す製品やサービスやシステムに、差別や抑圧の構造を埋め込んでしまう=私たち自身が、差別に加担してしまうからです。

本書が教えてくれるのは、その認識と構造、そして、どうしたらそれに対抗できるのか?に関する、理論と実践の基盤です。

* 本書の内容は以下による。

Costanza-Chock, S. (2020). Design justice: Community-led practices to build the worlds we need. The MIT Press.

Design Justiceとは?

デザイン正義 Design Justiceとは、デザインが一体どのようにして利益や負担(抑圧)を行っているかを分析するためのフレームワークで、デザインが構造的な不平等を再生産したり、挑戦したりする方法を解き明かそうとするものです。

その内容は、以下の3つだといえます。

・デザインの利益と負担を公平に分配すること

・デザイ ンの決定に公平かつ有意義に参加すること

・コミュニティに根ざしたデザインの伝統、知識、実践を認めること

本書ではDesign Justice Networkがまとめた10の原則を示していますが、ここでは(私の主観で選抜した)3つだけを示しておきます。

原則1: 私たちはデザインを使って、コミュニティを維持し、癒し、力づけるとともに、搾取的・抑圧的なシステムからの解放を求めます。

原則2: デザインプロセスの結果によって直接影響を受ける人々の声を重視する

原則8: 持続可能な、コミュニティ主導の、管理された成果を目指します。

詳細は、design justice networkのウェブサイトより。

design justice network https://designjustice.org/

デザインにおける価値(第1章)

デザインにおいては、どのように「価値」が埋め込まれているのでしょうか?

例えば、アフォーダンス(ジェームス・ギブソン)に関する議論を見てみましょう。アフォーダンスとは、「それを見て、それをどうしたらよいかが分かる」特性のことです。例えば「椅子」の形は「座って使うんだな」ということが分かるし、「ドアノブ」は、触れば「回すんだな」ということが分かる。こういう、「ある形が、ある使い方を導く」というようなことが、アフォーダンスの言っていることです。

アフォーダンスにまつわるデザインの正義とは?Sashaは、ここでのデザインの正義は「様々な人間の中で、アフォーダンスの分布を考慮することだ」と述べています。

例えば、Gaverは「ドアノブは、"回す"ことを可能にする」アフォーダンスがあると言っています。では「その高さに届かない子ども」は、どうアフォードされるでしょうか?「ドアノブを回せない障害者」は、どうアフォードされるかでしょうか?

ここでSashaが指摘したいのは、このドアノブのアフォーダンスの考え方は、人間の運動システムの構成はひとつしかない、という前提からできているのではないか?、ということです。そこには、「届かない」だとか、「回せない」という前提は考慮されていない。

*

差別的なデザイン Discriminatory Designとして、Sashaはここで、とある人工心臓の例をあげます。

「ある先進的な人工心臓は、男性の胸腔の86%に合うように設計されていましたが、女性の胸腔の20% にしか合いませんでした」

"one advanced artificial heart was designed to fit 86% of men’s chest cavities, but only 20% of women’s"

この例は、車に乗る、体の小さい方なら、すぐに意味がわかるかもしれません。車ははじめから、ある程度の体の大きさの人(いわば"男性")を想定してデザインされている。体の小さい人(いわば"女性")は、座席を一番前まで持ってきても、まだ足が十分に届かず、浅く座るしかない……。

*

このようにデザイナーは、自分を差別主義者だとは考えていなくても、意図せずして、支配の構造を再生産してしまっている、とSashaは述べます。

なぜそうなってしまうかといえば、デザイナーは「マークされていない unmarked」ユーザーのためにデザインしてしまうためです。例えば日本なら、特に指定がなければ、ユーザーは「男性の・健康な・中流階級の・日本人」と、無意識にユーザー像を仮定してしまうでしょう。

……この「マークされない」というのは重要な考え方で、日本語にするなら、いわば「言葉にする必要がない」という意味です。障害者を対象にしてね、と言わなければ、子どもを対象にしてね、と言わなければ、私たちは自然と、あるユーザーを仮定してしまう。この言葉にする必要がないユーザーが「最も支配側の階級」であり、私たちは無意識に、そのユーザーのために、デザインをしてしまうのです。

支配のマトリクスを避けるためのリチューリング Retooling

では、この支配の再生産を、どう避けることができるでしょうか?ここでは、デザインにおけるテスト手法や検証のガイドラインなど、様々なツール開発が必要であること(ツールを再検討する"Retooling"が必要であること)が示されています。

例えば、あるサービスの「デフォルト言語選択」について考えてみましょう。アメリカは人口約3億人で、うち4000万人近くのスペイン語話者がいます。ここで、サービスがデフォルトで英語になっている状態と、サービスの使い始めに「言語選択」を行う状態と、私たちはどちらを選択すべきでしょうか?

英語デフォルトなら、スペイン語話者は離脱してしまうかもしれません。言語選択なら、それを面倒くさがる一部の英語話者は離脱してしまうかもしれません。

さて、日常的に英語を使っている開発者は、英語デフォルトと、言語選択ができる状態と、どちらを優先するでしょうか?そしてより重要なことは、離脱率を「計算」してみると、一体英語デフォルトと、言語選択ができる状態、どちらのほうが離脱率が大きくなるでしょうか?

ここでSashaは、A/Bテストといった「評価手法」に疑問を投げかけることの重要性を説いています。つまり上記のケースでは、結果的に=数字としては、「英語がデフォルト」で離脱する(スペイン語話者の)人数よりも、「言語選択」をしなくてはいけないことで離脱する(英語話者の)人数のほうが、離脱する人数(離脱率)は多いかもしれません。

しかしこの「評価手法」によって、私たちが当然のように無意識に「英語デフォルトの」サービスをつくるとき、そこではスペイン語話者は、無意識に「差別され、抑圧されて」いるのです。

ここではSashaは例えば、こうしたテストを「多様な性別、人種、年齢、階級を特定して実施すべき」で、それによってアルゴリズムを変化させていくべきだと述べています(さらには、インターセクショナリティに配慮したテストシナリオが必要であると)。

デザインの公正と正義

さて、こうした配慮に際して、デザインは「公正」であるべきでしょうか、それとも「正義」であるべきでしょうか?

公正 fairness とは、「過去や現在の差別の影響を受けずに、すべての個人を同じように扱う」こと。

正義 justice とは、「すべての人にアクセスと機会を提供するためには、差別と抑圧の歴史を踏まえて、それをもとに戻すための再分配が必要だとする立場」のことです。

政治の「女性候補者比率を50%にする」的な話、賛同しつつも自分の中で論理が持ててなかった。

— 森 一貴 / Kazuki Mori (@moririful) October 30, 2021

本書でSashaは「公正から正義へ」のシフトが大事だと言う。公正とは、今ある差別の影響を受けずに「全ての人を同じように扱う」こと。いわゆる「男女関係なく、優秀な人が政治家になればいい」的なやつ。→ https://t.co/NaWZALpdkT

一方、正義とは、差別の歴史を踏まえ「それを"元に戻す"ための再分配が必要」とする立場のこと。

— 森 一貴 / Kazuki Mori (@moririful) October 30, 2021

「今から公正をはじめ」ても、バランスが元に戻るには長い時間がかかる。だからこそ、差別や抑圧の歴史を踏まえて、いわば意図的にバランスをとろうとする"正義"の視点が重要なんだ。ここで→

例えば、大学入試の例で考えてみましょう。

公正な評価とは、例えば「同じ点数だが、性別だけが違う」応募者に対し、ちゃんと評価のシステムは、同じように「合格」(あるいは不合格)と評価するか?に価値を置くものです。ここで、男子だけが「合格」になり、女子が「不合格」になるなら、それは当然のことながら、「公正ではない」システムであると言えます。

では、正義であるとはどうでしょう?正義であるとは、ここでは「何が公正な判断かを、考え、決定する」ことを意味します。

例えば、こんな「判断」が考えられるでしょう。

・男女比は、一般人口の割合と同じようになるべきだ

・障害、ジェンダー、階級…などが、一般人口の割合と同じになるようにバランスをとるべきだ

・今は他の学年が男子のほうが多いので、女子を優先して取るべきだ

いわば、公正が「男女関係なく、優秀な人をとろう」(これが能力主義的な意味で公正かどうか、という議論は一旦置きますが)と言うのであれば、(ある特定の)正義の文脈では、その「現在の優秀さ」が、すでに差別・抑圧された歴史から生まれでた優秀さである、と考えます。であるならば、その差別と抑圧の歴史を踏まえれば、むしろ抑圧された側を優先していかなければ、そのバランスは元に戻っていかない。

だからこそここでは、「ではどのバランスが適切か?」ということを、人為的に、「考え」、「決定する」ということが必要なのです。

それでも、ここで重要なことは、「何が正解なのか」を決めることではなく、何が正義あるバランスなのか、ということをきちんと議論し、決定するということにあります。Sashaは現状をこう批判しています。

「正義ある結果とはなにか」という問いが、議論のテーブルにさえあがらない。 the question of “What is a just outcome?” is not even on the table.

これはいわば、ある特定のグループを優遇するという意味では、逆説的に「公正」ではありません。Sashaもここでは、いわば特定の「正義(=翻れば"差別")」を優遇する行為は、米国の反差別法には違反してしまうのだ、ということを述べています(合格者の男女比率を決めてしまえば、それは当然、本来なら受かるはずだった男性が不合格になるという、「公正ではない」結果をもたらすからです)。

それでも、この「正義ある結果とはなにか」という問いを、私たち自身も問うていくことに重要な意義があることは、これまでの議論から明らかでしょう。

デザインの実践(第2章)

デザイン(テクノロジー)は誰のためにあるか?Laurie Penniはこう言います。

「人が欲しがるものを作ることは悪いことではありません。問題は、人間性と欲求が資本によって制約されていることです。 」

"There is nothing wrong with making things that people want. The problem is that personhood and desire are constrained by capital"

簡単に言えば、いわばデザイン/テクノロジーは、「売れる」ためにあるのです。低所得者層がヘルスケアを求めていても、それがお金にならないからにはデザインは行われない、ということです。

ではどうすべきか?SashaによればDesign Justiceな実践とは、

「(すでに決めた、デザイナー側でコントロールしている)デザインプロセスに、どうコミュニティを参加させるか」ではなく「コミュニティが定義したプロジェクトに、どうデザインのスキルを提供できるか」

という視点で実行されるものだ、と述べています。すなわちここでは、コミュニティがあくまで主導であって、その脇役・支え手としてのデザイナーの位置付けが強調されています。

デザインはこれにいかに対応してきたか?ここでSashaはCoDesignの歴史を整理しながら、「ユーザーを巻き込む」デザインアプローチの多くは「抽出的」であることを批判しています。つまり、ユーザーに力を与えていこうというCoDesignの思想がありながらもしかし、それはあくまで「デザイナーのため、企業のため」になっているのではないか、と言うのです。

「残念なことに、ほとんどのデザインプロセスでは、利益の大半がプロのデザイナーとその所属機関にもたらされる」

"Unfortunately, this does not change the fact that in most design processes, the bulk of the benefits end up going to the professional designers and their institutions."

Design Justiceはここで、いわば人々を巻き込んでいくのではなく、「コミュニティに巻き込まれていく」デザインのあり方を主張します。またそのあり方は、「マルチステークホルダー」(=色々な人の意見を聞き、最大公約数的デザインを行う)的ではなく、「最も被害を受けている組織と緊密に連携する」のがdesign justiceなのだ、と述べています。

デザインとナラティブ(第3章)

ナラティブに関する批判は、ユーザー(=コミュニティ)からのイノベーションを、企業やデザイナーが「盗用 appropriation」してしまうことに集約される。いわば名もなきデザイナー(ここでは女性、黒人、有色人種…)のデザインが、裕福な(シス)男性が「発見した」ことにされ、流用・盗用されてきたのではないかとSashaは述べるのです。

例えば、若い女性社員が企画会議に呼ばれて、きみはSNSもよく使うだろうと、重要なアイディアを短時間で「採掘」されること。あるいは、デザインハッカソンやアイディア募集のような文脈で、多くの人々が無償でアイディアを提供し、その中のひとりだけが報酬を得られること…。ここでSashaはそれへの対抗として、「帰属 attribution」を明示することの重要性に触れています。

またSashaは、ユーザーの(=ここではコミュニティ的な、集団から生まれることを示唆していますが)イノベーションは「天才神話」、いわば「英雄のナラティブ」にならないことを批判します。その一方でソーシャルムーブメントは、イノベーションへの肥沃な土壌を提供している("Resistance is fertile!")のです。

つまり、社会運動はマスメディアから疎外されるため、その組織自体が、コミュニケーションをとるため、アテンションを獲得するために、自分たち自身でメディア空間にイノベーションを起こすのです。例えばtwitterの前身が(ジャック・ドーシーの神話ナラティブではなく)、ソーシャルムーブメントから生まれた「TXTMob」というSMSメッセージサービスであることなどにSashaは触れています。

*

さて、このナラティブに重ねて、Sashaはスコーピングやフレーミングの重要性に触れています。

例えば、ゲイツ財団による「Reinvent the Toilet」という、発展途上国に向けた先進的なトイレをつくるプロジェクト。いわばこれは「きらきらした」プロジェクトであり、最先端の技術を用いたアイディアが集められ、資金拠出もなされたが、その結果に対して、現地で活動する専門家はこう言ったと言います。

「衛生設備を切実に必要としているコミュ ニティは、このイニシアティブが推進する先進技術を手に入れることはできないだろう」

“the communities that desperately need sanitation will be unable to afford the advanced technology the initiative promotes.”

問題があるならば、そこには影響を受けている人たちがいて、すでに解決策を模索しているはずだとSashaは述べます。こうしたプロジェクトでは、いわば「新しい製品開発」が求められてしまう。しかし本当に必要なことは、すでにあるアイディアの「車輪の再発明」ではない。必要なのは「彼らのためになるようなデザインプロセス」であり、場合によっては「その地元で作られるソリューションのためのサポートや、コスト削減」かもしれない。

こうした形で、いわば問題のフレーミングやスコーピングの重要視をSashaは投げかけています。

デザインが起きる場−ファブラボやメイカースペース(4章)

近年、ファブラボなどメイカースペースの拡大が目覚ましいことは異論の余地はありませんが、ここでもSashaはデザイン正義的な側面から、そのスペースを批判します。

すなわち、ハッカースペースとは、そもそもが社会運動的な位置付け、極めて政治的な位置づけを持っていたはずなのです。自分たちで立ち上がり、想いを社会や政治に届けていこうとするための。

しかし現在では、メイカースペースは新自由主義的な言説や都市計画に編み直され、「スタートアップが生まれる場所」のような空間に再編されてしまった。そしてその空間を使う人は固定化してしまっている(例えば日本なら、日本人で、健康で、高学歴で、Macを使っている……これは僕の偏見かもしれませんが)。そのために、本来それが目的としていたはずの「周縁化・疎外化された人々のエンパワー」という目的からは遠く離れてしまったとSashaは指摘しています。

更にその自由主義的な編み直しの結果、特定の種類の、特定の場所での「メイキング」が促進されているとSashaは批判します。

つまり、多様な人々が集い技術を高め合うという意味では、自動車工場であれ、携帯の修理工場であれ、あるいはオーディオマニアが集う空間であれ、実はいずれも「ハッカースペース」「メイカースペース」などと評されていいはずです。しかしハッカースペース、メイカースペースと言われると、それは「プログラミング」や「スタートアップ」や「3Dプリント」のことであり、また女性たちが「家庭で」「カフェなどで」実践するようなアクションもまた疎外されている。つまり、多様な実践が行われているにも関わらず、それらは周縁化・不可視化されているのです。

もちろんしかし、ファブスペースが草の根的な運動=個人個人の自律性を基盤に、自分たち自身で社会をハックしていこうとする力を携えていくことをエンパワーしていることは確かです。しかしだからこそ、その空間が「特定の層」…例えば、"自由な時間と可処分所得をそれなりに持っている中流階級"に支配されていないかと問うことが重要なのだとSashaは述べています。

デザイン正義の教育学(第5章)

ここまで、どのようにデザインがモノやサービス、システムに埋め込まれているのか?その実践はどのように行われ、どう語られ、どんな場所で行われてきたか?ということを取り上げてきました。5章では、そのデザイン正義 Design Justiceの教育について触れています。

ここでSashaが引くのは、パウロ・フレイレ「被抑圧者の教育学」です。この本でフレイレは「Pop Ed (Popular Education)」の概念を立ち上げました。つまりフレイレが言うように、教育者とは、まなび手の「批判的なアクション」を導くものだというのです。

「教育者の役割は、問題を提起し、批判的意識の集合的な発展のための空間を作り、世界をより良い場所にするための行動計画の策定を支援し、学習者の主体性を育むことである 」

"the role of the educator is to pose problems, create spaces for the collective development of critical consciousness, help to develop plans for action to make the world a better place, and develop a sense of agency among learners"

こうした視点にパパートの構築主義も交えながら、問題解決型学習的なアプローチを通じて、批判的な教育学 critical pedagogy を立ち上げていくことを、Sashaは提唱しています。

まとめ

本書・Design Justiceは、主に黒人女性のフェミニズム運動から得られた視点を展開しながら、デザイン正義を広く基盤づけようとしており、おそらく今後も、広くデザインの倫理を語る上で重要な一冊になっていくものと思われます。

Sashaは本書で、「インターセクショナリティ」という概念を取り上げています。インターセクショナリティとは、人種・階級・ジェンダーは単独で機能しているのではなく「交差」しているのだ、その交差する場所に個人がいるのだ、という考え方です。つまり「黒人女性」は、黒人であり、女性でもある。

その状況について、最後になりましたが、Sashaが示した事例を引いておきます。あるとき、黒人女性労働差が差別を被っているという、GMと黒人女性労働者の闘争があったそうです。そこで裁判所は、以下のような判断を示したといいます。

・GMは白人女性を雇用しているため、組織的に女性を差別しているわけではない

・GMは黒人を多数雇用しているため、黒人を差別しているわけではない

しかし明らかに「黒人であり」、かつ「女性である」人々は差別を受けていた。いわば「個別の」差別を見据えた現状の(米国の)法律では、黒人女性は保護されないのです。

このように、差別や抑圧の問題は想像以上に複雑であり、また公正と正義の対立や、無意識に差別・抑圧を再生産してしまう構造的な不平等など、あまりに対処の難しい壁が、私たちの目の前にはあります。

しかしそれでも重要なことは、せめて目の前の差別・抑圧に目を向けてみること。自分の実践が差別や抑圧を再生産していないかと目を向けてみること。そして願わくば、それに対処するために、どのように評価やテストや検証、フレームワークやスコーピングを行っていけるかを考えてみることです。

Design Justice自体は新しい領域ですが(ここ5,6年だとSashaは述べていますが)、決してこれらの考え方自体は新しい文脈ではなく、デザインにおいてはユニバーサルデザインのガイドラインが示されていたり、またデータ分析に対して「Data Feminism」といった書籍が発刊されていたりと、Design Justiceの文脈は日に日に、目まぐるしく更新されている領域です。

なかなかこうしたデザインの倫理における言説が入ってきづらい状況ではありますが、それぞれの形で、倫理的実践が「当たり前」になる社会に貢献していきましょう。

それでは。

*

今回整理した、Sasha Costanza-Chockによる「Design Justice」はこちら。

英著や論文、事例を整理したりしています。

フィンランドのアアルト大学にてデザインの修士課程に在籍し、地域に寛容・変容を埋め込むデザインについて探究しています。

*

twitterでは、noteの記事になる前の気づきを日々投稿しています。

Sasha Costanza-Chockの「Design Justice」読んでる。超名著だな。

— 森 一貴 / Kazuki Mori (@moririful) October 30, 2021

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?