荘子it×吉田雅史「テンプレ氾濫時代に抗う“様子のおかしい”ビートメイクのすすめ」~『J・ディラと《ドーナツ》のビート革命』3刷重版記念対談

モーツァルトとサリエリの喩えはもう古い。

本書以降、現代における音楽家の二者関係ドラマの類型は、ディラとマッドリブによって刷新される。

――荘子it(Dos Monos)

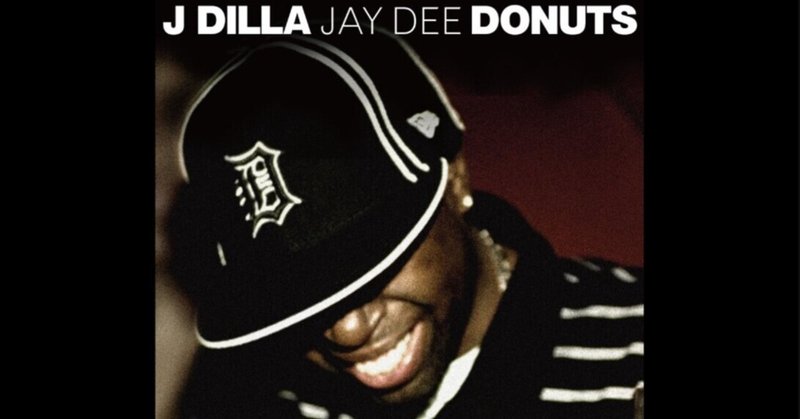

早世のビートメイカー、J・ディラの創作の秘密に迫った『J・ディラと《ドーナツ》のビート革命』(ジョーダン・ファーガソン著)が3刷重版出来となりました。お手に取ってくださった読者のみなさま、誠にありがとうございます。

このたびは重版を記念し、本書の翻訳・解説を手がけた吉田雅史さんと帯推薦文を寄せてくださった荘子itさん(Dos Monos)による特別対談をお届けいたします。

〈ビートメイクとDJの違い〉〈ヒップホップのやばさの源泉=ヴァイブス〉〈批評家と考察厨の対立図式から探る、批評の目指すべき姿〉〈AI時代における作家の記名性〉など、音楽制作と批評活動を行なう両名ならではの視点から縦横に語っていただきました。

読後には『Donuts』の滋味がいっそう深まること間違いなしの濃密な対談をお楽しみください。

(2024年4月更新:本対談を再構成した章を含む、荘子itさんと吉田雅史さんの共著『最後の音楽:|| ヒップホップ対話篇』が発売になりました)

* * *

ビートメイカーよ、短歌を詠め

吉田雅史(以下:吉):『J・ディラと《ドーナツ》のビート革命』が刊行された2018年と比べると、今のディラの評価はどうなんでしょう。状況としては、メインストリームではトラップが中心になって長いけど、やや下火にもなってきてる。一方で、ゴールデンエイジのヒップホップの流れを汲むブーンバップを戦場とするビートメイカーもたくさん出てきてる。でも「ディラの影響下にあるビートメイカー」みたいな話はあまり聞かない。

荘子it(以下:荘):そうですね。Dos Monosが2019年に1stアルバム『Dos City』を出したころは、ディラがいちばん流行ってた気がする。ぜんぜん違うんだけど、「ディラっぽい」で片づけられないようにしたいと意識した記憶がある。

吉:ほぼ同時期のアール・スウェットシャツの『Some Rap Songs』(18年)は、すごく『Donuts』(06年)っぽい作品だったよね。もちろんあくまでもビートだけ抜きだしたらということで、あのラップが乗ることで完全に別物ではあったわけですが。

荘:でも『Donuts』っぽいということは、つまり“ディラっぽい”のなかでは“変わったディラっぽさ”だということでもある。この本にも書かれてるけど、『Donuts』はいちばんの異色作だから。日本でエピゴーネンを生みだしまくった、いわゆる“ディラっぽさ”っていうのは音数が少なくて、クリスピーなドラムがつんのめってるタイプのもの。『Donuts』はその特徴がわかりやすく出てるわけじゃない。ドラムが小さめで、ウワモノを聴かせるのが『Some Rap Songs』に通じる要素だけど、それは日本であまり“ディラっぽい”とは受け止められてない。

吉:そうだね。今回『Donuts』をあらためて聴きなおして、ストリングスや歌声といったネタがロングトーンで流れているわけだけど、特にキックドラムのサイドチェインで引っ込んでリズムを作ってる感じとか、定位のステレオ感とか、現代のビートメイカーたちの間でテンプレになってることの原型が驚くほど詰まってる。当時はある種のチャレンジだったわけですよね。

声ネタの使い方もそのひとつで、『Donuts』の曲は、インストで完結してしまっているから上にラップを乗せる余地がない。いかにもラップ向きのよいビートって、ある程度スカスカで、つまり欠損が主張されていて、ラッパーたちがライムを乗せたくなる欲望を刺激するわけじゃないですか。でも『Donuts』はそもそも元ネタに歌声が多く含まれてるうえに、ビースティ・ボーイズの声ネタのスクラッチなんかも被さってきて欠損がない。

荘:MIKEやアール以降の最近のスタイルも、ウワモノで埋め尽くされてはいるんだけど、くぐもったフィルターをかけることで一枚上にラップを無理やり乗せてる。くわえて、あの人たちはボーカルもあえてあまりクリアな音質にせず、高音が強調されたカサカサの音にしてる。だから両方の層が埋まっていても、レイヤーを分けてラップを乗せることができてる。ビートと声が緻密に空間をオキュパイしあう関係だったのが、たとえるならウワモノ全部をまとめてギターにして、弾き語りの「ギター」と「声」といった感じで分けてとらえるようになった。ドラムの引っかかりよりもウワモノとラップの大きな歩幅のズレが強調され、それによって生まれるおおらかなグルーヴがすごく心地いいです。

吉:DJプレミアなんかのゴールデンエイジのころは、たとえばラキムの「It’s Been a Long Time」の例のように歌が入っているネタを使うにしても、その歌声の部分を意図的に綺麗にカットすることで、ラッパーの声が引き立つようにしてた。もちろん音的にぶつかるからという理由もあるけど、サンプリング・ソースに紐づくシンガーやアーティストの記名性とか亡霊性といったものを考えると、やっぱり人の声はある種のタブーというか――ラッパーの声をぶつけたり、途中でぶった切ったりせずに、ちゃんとなにを歌ってるかわかるようにフックなんかでフレーズをそのまま使うのがマナーみたいな認識があったと思います。

ゼロ年代以降は、早回しのチップマンク・ソウルに象徴的なように、それが転倒して、ぶつ切ろうが、誰が歌ってるかわからなくなろうがお構いなしに、素材のひとつとして使っちゃえって感じになってると思う。声ネタの取り扱いについて、荘子itはどう考えますか?

荘:そこはあんまり関係ないかなあ。声かどうこうというよりも、あんまり気持ちよすぎるネタは使いたくないっていう意識がある。

吉:「これをループしたら間違いなく気持ちいいだろう」という反復の快楽からは、ちょっと距離を置きたいってこと?

荘:難しい話で、DJとビートメイクの違いをどう考えるかによるんだけど、DJ的な快楽じゃないものを作りたいという思いがビートメイカーとしてはある。

吉:なるほどね。DJには曲単位では反復するビートをつなげて、全体として長時間の物語を作って楽しませるという機能があるとすれば、ビートメイカーは“最高の2小節”だけを作ればいい、という原点を最近は見つめなおしていて。ディラもマッドリブも毎日の営みとしてビートを作り続けていたけど、それって文学とのアナロジーで言えば短歌を作るのに近いと思うんです。というのも、わたくし実は最近、歌を少々たしなんでおりまして(笑)

荘:おお。

吉:ラップのリリックと言えば、ボースティングモノに代表されるように、観念的だったり抽象的だったりするラインが独立して韻によってつながっていく様が面白いわけですよね。一方ではストーリーテリングも重視されて、そういったリリックは散文詩や短編小説を書く感覚に近いと思うんだよね。そうするとそれぞれのラインというのは当然、相互参照的というか、いくつかのラインが連れ立って文脈となり、その文脈のなかでそれぞれの行の意味も明らかになる。

でもボースティングモノではパンチラインが重要なわけじゃないですか。で、短歌というのは文脈が一切なくともその一行だけで成立するパンチラインを生みだす営みそのものですよね。だから短歌を詠む感覚でピースをひとつ作って、それをフックにして連作のように広げていくと完成度の高い曲ができるんじゃないかと。しかも現代短歌は穂村弘以降の流れで完全に口語化していて、ますますラップ的に見える作品も結構あって。違いは「ギャングスタ短歌」がないことくらい(笑)。口語的という意味では現代川柳だけど川合大祐さんの作品はヒップホップ的ナンセンス・デペイズマンを追求していてマジでドープ。コンシャス・川柳的な視点もある石田柊馬もドープ。

で、短歌の「五七五七七」という制約も、結果的に言い回しやフレージングとものすごく向きあうことになるじゃないですか。たとえば木下龍也さんという歌人の『天才による凡人のための短歌教室』には、推敲を何バージョンも行なう様が記されてるんですが、延々とパズルのピースを探して言葉をこねくり回す作業なわけだよね。31文字で表現したい世界のスケッチは15~30分くらいでパッと作るんだけど、そこからとことん追い込んでいく。その感じもけっこうビートメイクに近いものがあるなって。明確な完成のラインはないから、どこでやめるかっていう判断が必要なところも含めて似てるなと。Dos Monosのリミックスで菊地成孔さんが「小説を書け」って言ってたけど、「ビートメイカーよ、短歌を詠め」といえるのかもしれない(笑)

荘:DJとビートメイクは“長さ”が異なるほかにも、真正同期/疑似同期の違いがある。DJは、今でこそ「ボイラー・ルーム」を好きなときに見たりするけど、基本的には目の前のお客さんと長い時間をかけて同期していく。そこにはお客の足を止めちゃいけないっていう緊張感があるし、興をそがないためにその場で起きてることを取り入れる即興性みたいなものが求められる。でもビートメイクは疑似同期だから、ビートメイカーが試行錯誤して作ったループをまったく別の時間軸で顔もあわせずに聴く。しかも、それでノルわけ。

俺もこの前、オムス(OMSB)君の新作をこうやって[と言いながら首を縦に振る]部屋で正座して聴いた(笑)。そこではお互いの身体性が、フェイス・トゥ・フェイスで向きあってはいないんだけど同期してる感覚がすごくある。DJだと興をそぐようなことでも、下手したらビートメイクではできるし、新しい快楽をそこで生みだせるというか。時空間を隔てたところで同期が起きることで、新しいタイプの欲望が刺激されるのがビートメイクの面白さだと思う。

吉:ビートメイカーのライブとして、「ビートライブ」みたいなものもあるよね。

荘:ビートライブは、そうやって作られたビートをDJの真正同期の世界に持っていくから、DJほどにはお客の興をそがずにコントロールすることができない気がする。

吉:作った曲をビートライブで流して、「これはちょっと実験的すぎた……」と初めて気づくこともあったり。

荘:そうそう! 「箱映えしない」みたいなことはある。

吉:ディラとかマッドリブは日々どういう感覚で作ってたのかなあ。マッドリブは電子音を使いはじめた『Champion Sound』(03年)以降、遅いビートもやってるし、近ごろはトラップ・ビートを作ってるよね。BPMが速いビートは誰でも同じようなグルーヴが出せてしまうところがあるけど、遅いビートを乗りこなすときには、“自分のグリッド”を発明するやりがいがある。たとえばbudamunkなんかはそのあたり非常に意識的だと思います。BPMへのチャレンジについてはどう?

荘:やっぱり90以上だと簡単にそれっぽく出来ちゃうというのは、特にブーンバップを作ってるとすごくわかる。Dos Monosはめちゃめちゃ展開するからそこに純潔の誓いを立ててはいないけど、ヒップホップはループの音楽であることが重要だと思う。プログレ的に展開していくと一瞬の曲芸で終わっちゃうんだけど、これがひとつのゲームとして楽しいんだということを提示し続けて、そこかしこで似たようなビートが出てくることで初めて価値が生まれるというか。ほとんど「新しい遊びを開発する」のに近い。「ヒップホップはエンターテイメント(娯楽)であり、エデュケーション(教育)でもある」という造語を作った人がいたよね?

吉:KRS・ワンの「エデュテイメント」。

荘:そう、エデュテイメント。ヒップホップはそういう性格が強いと思う。

吉:本当にそうだよね。トラップでこんなノリ方をするなんて、10年前は誰も思ってなかったわけだし。今はグリッドの提示の仕方が決め手になっていて、そこで踏み越えに挑戦してるビートメイカーに惹かれる。俺も最近は自分でビートを作るとき、従来の「小節のグリッド遠近法」みたいなものから離れて、いかにグリッドを発明するかってことをあらためて意識するようになった。昔、フライロー(フライング・ロータス)がDTMソフトのReasonを使ってたときはBPMを無視して、カセットのMTRみたいな録音するだけの機材という感覚でグリッドを見ずに全部手打ちで録音していたという話もありました。

荘:DTMのループを無視して手打ちでやればグリッドから外れることはできるけど、それをループさせてゲームとして提示できるようにしなくちゃいけない。ビートを拡張しつつ、ひとつの“遊び場”として提示するという両方の側面がある。遊んだまま永遠に返って来ないとなると、それはそれでひとつのアウトサイダーアートにはなるんだけど……。

吉:そうだね(笑)

荘:ヒップホップっていわゆる西洋音楽的な視点からみた意味でのアウトサイダーな部分と、それをひとつのゲームとしてみんなで楽しめるようにしちゃうという両方の力が働いてる。

吉:たとえばフリー小節で、リズムのヨレ方が毎小節違って、完全なループは最後まで登場しないみたいなビート作品って中々ないよね。もうちょっとあってもいいんじゃないかって気がする。あ、でもECDがやってたことはそれに近い。いちばん好きな作品でもある『失点 in the park』(03年)ですが。やっぱすげえなあ、ECD……。

不名誉な「ローファイ・ヒップホップの始祖」の称号

吉:ちまたではディラがNujabesと並んで「ゴッドファーザー・オブ・ローファイ・ヒップホップ」と認知されてるけど、ヘッズ的には「いやいや、一緒にしないでよ!」という感覚があるのではないか。

荘:「ゴッドファーザー」はいいけど、「ローファイ・ヒップホップ」ではないってこと?

吉:ローファイ・ヒップホップをどう定義するかという問題はあるけれど、あえてネガティヴな言い方をすれば、BGMになる=スーパーでかかってる音楽と変わらない、と言うことができますよね。ほどよくエモくて、ドラムは後ろに引っ込んでいるビート。そう考えたときに、ディラの音楽の本質とは違うだろうと。

荘:俺もローファイ・ヒップホップみたいなのはまったく作ってないし、作ってくださいって依頼がきても断るぐらい、あまり好きではない。そんな誰が作っても同じようなものは作りたくないっていう思いが素朴にある。でも、スーパーでかかってるような音楽も別に悪いと思ってなくて。

吉:というと?

荘:たとえば、この前行った美容院ではKANDYTOWNとかPUNPEEがかかってたの。天井埋め込みスピーカーだからキックのローも出てないスカスカの音で聴かされるわけだけど、それでもすごくいい。さっき言ったように、ゲームとして浸透させるのなら、「芸術的ですごいだろ」というのでなく、スーパーで流れてこそ作品としてメイクセンスしてる気もするし。

吉:うんうん、エレベーターミュージックの価値というかね。

荘:Dos Monosは今名前を挙げた人たちより後の世代だから、そういうのが当たり前にあるうえで、それをもう一度、非日常的な音楽にしようとしてる。だから、こっちのほうがよっぽど倒錯してるわけ。もう少し上の世代が、「もっとアートとしての音楽をやれ」って下の世代の“カフェでかかってるような”音楽を馬鹿にするのはわかりやすい話だけど、俺はそういうのをふつうに好きで聴いて、それを再魔術化しようとしてる。サブカルチャーをカルト宗教の教義に使っちゃおうみたいなことで、ある意味ではオウム真理教と同じ。

吉:うーん、なるほど。

荘:陰謀論も同じで、真正の深淵に触れてるわけではなく、世俗のカルチャーの末端を摂取してるだけのやつらが、それを再魔術化して新しい教義を作っちゃうことでやばいテロリストとかカルト集団になる。でもそれって必然的なことだと思うんだよね。俺がDos Monosみたいな音楽を作りたいと思うのも、そういう欲望が絶対ある。その試みを自覚的にやることによって歯止めをかけて、ふたたびオウム真理教を生みださないようにしてる、と言ったら本当かよ?って感じかもしれないけど(笑)、わりとそういうところはあるかなあ。

吉:そう言われてみればたしかに「ちょっとついて行っちゃおうかな」って気にさせられる荘子itのステートメントなんかには、そういう潜在的な企みが表れているよね。Dos Monosの場合はそういったメッセージ性を持つステートメントがありつつ、リリックを追っていくと意外とナンセンスだったりするわけで、解釈が聴き手に開かれている。

さっきの話とつなげると、実はローファイ・ヒップホップにも解釈の多様性はあると思っていて、面白い部分もある。ローファイ・ヒップホップの受容メディアとしてYouTubeの24時間チャンネルがあるけど、世界中で同時接続できて、孤独な夜や勉強しなきゃいけないときにはみんながあれを通して疑似同期してるというコンセプトには、けっこうやられていて。典型的なローファイ・ヒップホップのビートたちは、身体に働きかけるリズムより、ノスタルジーや孤独感に働きかけるエモさに特化しているのは間違いない。かつてロックが得意としたエモの表現をラップが担ってると言われる時代にローファイ・ヒップホップがもてはやされてることにも、同時代性を感じる。

で、そのルーツにディラがいるとしたときに、『Donuts』はたしかに遺作だからエモは不可避だし、泣けるネタ使いの「Time: The Donut of the Heart」なんて曲もあるにはある。

荘:速さが遅くなったり伸縮する曲だよね。

吉:ほかにもコモンの「So Far to Go」「The Light」とか、ネタで泣けるのは何曲かある。けど、ディラのカラーとして「エモい」がいちばんに来るという印象はあまりないと思う。そういう意味でもローファイ・ヒップホップの始祖っていわれるのはちょっと違和感がある。

荘:ノリとしては、ヒップホップの「勝ちにいくぜ/獲りにいくぜ」みたいなマインドの人だもんね。

吉:ビートメイカーとしての側面を見て、なんとなくやわらかいイメージを持ったあとにラップの歌詞を見ると、めちゃめちゃイケイケじゃん!ってなる(笑)

荘:俺はJ・ディラのラップって、LIL KOHHみたいだと思う。サグいことをかわいく言ってる(笑)

吉:スラム・ヴィレッジは、2ライヴ・クルーとトライブ(・コールド・クエスト)の合体版って当時いわれたぐらいで――ディラはメンバー3人のなかでは控えめなほうだけど――表現とか言葉づかいは下品でエロさがある。本のなかにも出てくるエピソードとしては、バックパッカーとかニュースクーラーとかネイティヴ・タン一派みたいなイメージでくくられたことが、ディラには心外だった。「Fuck tha Police」って曲を出してるぐらいで、彼のパーソナリティとしてはN.W.Aなんかに共感できてしまうところさえある。だからもし生きていて、「ローファイ・ヒップホップの始祖」扱いされたら、たぶん「ふざけんなよ!」って言ってたんじゃないかと。

荘:その手のものを口汚く罵ってた可能性はありそう。ツイッターに流れてくるインタビューの和訳でいつも文句を言ってる、みたいな未来はあったかもしれない。

吉:タリブ・クウェリみたいになってたりして。

荘:Dos Monosですら、コンシャスっぽいイメージを押し付けられる感じはあるもん。世の中がコンシャスじゃなさすぎて、ちょっとアーティスティックなやつが出てくると“立派な人”みたいになるのはマジで終わってると思う。

吉:Dos Monosは「意味と無意味の狭間」とかちゃんと言ってるにもかかわらず、やっぱり「意味」のほうに引っ張られる人も多そうだね。

荘:Dos Monosみたいな尖った音楽は、一陣の涼風となって生きづらいこの世の中を生きやすくさせてくれるためにあると思ってる人が少なからずいるんだけど、そうじゃないんだよね。生きやすくするためでなく、世の中をぶっ壊すためにやってる。カフェの音楽だけじゃ人間は満足できないから、Dos Monosの音楽が好きな人が一定数いるのはわかるんだけど。

吉:ラッパーに対峙する場合、特に最近はそのラップの発信者がどんな人間なのか、なにを考えてるのかをある程度知ったうえで聴いていることも多いと思うんだよね。Dos Monosの場合も、いわゆるコンシャスなメッセージに対してというより、自分たちがやっていることにコンシャスな人間が作ってる音楽に対して救いを感じるのかもしれない。Dos Monosを近くで見ていて、ヒップホップのリスナーが生き方や姿勢に共感できるラッパーの言葉に救いを見出すってことを再確認したというか。

批評家vs.考察厨――ビートを語るときの言葉を考える

吉:本の巻末に付録としてつけたアルバム20枚のレヴューを読みなおしたら、「元ネタが~」みたいな話をしてるのがいくつかあって。キング・クリムゾンとか意外なところからサンプリングしてたり、冨田勲を使ったのもディラが最初だった。でも最近は、ヒップホップのビートがサンプリング主体ではないから、元ネタで批評するケースも少なくなってきてる。もちろんだからこそタイラー(・ザ・クリエイター)が山下達郎を引用したり、ヒップホップへのリスペクトでサンプリングする作品が目立ったりするわけだけど。特に日本のシーンはそもそも大ネタみたいな考え方も、アメリカとは背景も異なるから一層そういう語り方がしづらい。ただ考えてみると、ディラはDJプレミアなんかと並んで、元ネタに目を向けさせる潮流を作った張本人だったりもする。こんな使い方してるのか!っていう。

荘:うん。

吉:(ヴァルター・)ベンヤミンの星座的にとらえて、「このネタとこのネタがこういうふうに重なって、リズム面でも和声面でもこういう効用が生まれてます」みたいに語れないトラップなんかの場合だと、一音一音の打ち込みの結果、現象としてなにが起きてるのかを言語化しなくちゃいけない。一方でネタの背景にある文脈だけで語るのも現象を取りこぼすことになるけど、他方でビートのヴァイブス自体の言語化だけにフォーカスするのも限界があって、結局印象批評みたいになりかねない。

荘:雅史さんが言うように、サンプリング・ソースについて触れなくなってることは、たしかにひとつの憂うべき事態かもしれないけど、元ネタを言い当てることにたいした価値はない。

吉:特にヒップホップには「WhoSampled」も整備されてるからね。俺が見つけた!と名乗りを上げる前にネットの集合知にアップされるという。

荘:映画の元ネタ探しとか『エヴァンゲリオン』の考察動画とたいして変わらない。もちろんそれを踏まえたうえで、作品背景や作者⇄観客のコミュニケーション空間といったものの外部に接続するのが批評だから。最近は批評家と考察厨が、どっちが偉いかをめぐってよく喧嘩してるよね。「批評家はヴァイブスだけ言っていて考察ができてない」「考察厨は考察してるだけで、その外の文脈に開かれてない」って双方が言いあってる。

吉:その場合の批評家のディスられ方というのは、印象批評になってるってこと?

荘:多くはそうかな。さっきベンヤミンって言ってたけど、ベンヤミンもひとつひとつの文脈の背景が連なっていると言ってるわけじゃない。空間も時空も違う一個一個の星は、こっちからは二次元に見えてるんだけど、奥行きとかを考えたら本当は無関係なものがたまたま並んで見えてるだけ。それを、ひとつの図像を成していると人間的に解釈することでいろんな神話的な意味が投影されたりするわけだけど、実際はなんの関係もないっていうのがベンヤミンの言う星座。そういうふうにして読み解くのが批評だと思う。『J・ディラと《ドーナツ》のビート革命』も、『Donuts』の元ネタとかリリックへの言及が随所にあって、それはある意味で考察厨的な試みだと思うんだけど、それだけでは解き明かせない。

【ここで、対談収録の翌日に控えるZoomgalsとの対バンライブの準備にやってきたDos Monosの没さんが飛び入り参加】

没:でも、この本はそういうところもあるけど、著者の解釈によるところがでかい。

荘:うん、めちゃめちゃでかい。考察と印象批評の両方を押さえてる。だから、よく日本で言われる「印象批評vs.考察厨」みたいなのは疑似問題というか。

吉:この本は両者が結構同居していて、特に前半は関係者のインタビュー中心でファクトを拾っていくよね。後半や楽曲分析に入っていくと、読む人によっては“妄想”の部分が多いって言うけど、そういう批評は現状どんどん失われていってるように見える。

荘:どちらを失われてるとするかは難しい問題で、エコーチェンバーで居る環境と見る世界によって変わるから喧嘩が起きてる。今こそ批評が必要だ!って思ってるやつもいれば、いや考察が大事なんだ!って言ってるやつもいる(笑)

吉:考察というか、分析として、これってなんなの? なにが起きてるの?っていうのを言語化して共有することによって、もしかしたら作家のほうでも意識的にはできなかったことができるようになるかもしれない。ラップのフロウの分析なんかでも精緻に行なうことで、共有可能なツールになりうる。ネット上では作家の意図を汲まず鑑賞者の主観で”妄想”を述べる批評は風当たりが強いけど、そもそも批評単体での読み物としての面白さが求められていないところもある。逆に言えば、強度のある面白い批評であればちゃんと評価されてるケースも。

荘:一方で、これだけサブカルチャーの文脈が多岐にわたると、考察なしの印象批評だけでは20世紀ほどに芸術を語ることができないのもたしか。批評に居直ってると、取りこぼすものがたくさんある気がする。結局、同じ穴のむじな同士が褒めあってる状況がいちばんつまらないのだから、それを乗り越えるためにも批評と考察どちらも使えたほうがいい。たとえば蓮實(重彦)厨のシネフィルたちにはひとつの“美学”が共有されてるわけだけど、そこでも考察を経ることによって、「デヴィッド・フィンチャーも面白いよね」ってなる可能性がある。

吉:なんらかの外部につながる回路を開くのが批評のひとつの効能だとすると、この本にもそういった側面はある。様々な文献からの引用や参照があって、たとえば(エドワード・)サイードは『オリエンタリズム』なんかのポスコロ理論家のイメージが強く、彼の音楽批評にはあまり光が当たらないかもしれないけど、本書では音楽批評の延長にある『晩年のスタイル』が取り上げられている。それから精神科医のキューブラー・ロスが死について考察する『死ぬ瞬間』は、有名な本だけど未読だったので翻訳にあたって熟読しました。それで『晩年のスタイル』と合わせて自分に残された時間が多くないことを意識しながらの創作活動について考えさせられて、最近その影響で「いつまでもマイペースで創作できると思うなよ」って焦燥感がすごい(笑)。でもそれが批評の醍醐味でしょ。ディラのビートの話をしていたはずが、芸術作品と死について考えさせられる。

* * *

吉:この前、『ユリイカ』でレイハラカミについて書かせてもらったんだけど、もちろん彼の音楽も「サンプリング・ソースが~」といった語りができない。だから、彼がアレンジとリミックスをしているUAの「閃光」を久々に聴き返したりして、MIDIデータのパラメータに宿る作家性について考えた。レイハラカミの音ってSC-88Proという音源さえあれば、MIDIデータだけで再現できちゃうんだよね。

荘:へえ~。

吉:そうなったとき、この人の記名性はMIDIデータなのかという話になる。ディラもリズムの打ち方を譜面に起こせば、ビートの揺れという意味でも当時としては革新的だった。でもその「揺れ」とはどういうことだったのかを言語化できないと意味がない。レイハラカミとUAの「閃光」に対して「透明感がなんとか~」とか「UAが描いていた閃光と彼のイメージがスパークして~」とかってことだけを言っても仕方がないのと同じ。書き手としては、実際に音を聴いたときの百分の一でもいいから、なにかふつうではないことがリアルタイムで起きてるという興奮を読者に感じてほしいという思いがある。かつ、そのリアルタイムの現象を「こういうことが起こってました、終わり」じゃなくてさらに議論するために批評的な見立てがあるわけで、そういう意味でも考察と批評は不可分だよね。

荘:批評のための素材を提供するのが考察の作業だと思うんだよね。なんの考察もなく批評だけしたら、それは印象批評になっちゃう。それこそ「透明感」としか言いようがない。曲のコード進行を分析することによって「わかった」としてしまうのは、あまりにも安直だけど。俺の好きなジョン・コルトレーン『Blue Train』(57年)のジャケの話をしてもいい? [右手を口元に、左手を後頭部に持っていき]こうやってる、顔が青いやつ。

吉:[同じポーズをとって]これ、ね。

荘:あれ、神妙な面持ちで曲でも作ってるのかなって思うんだけど、実はアメを舐めてるんだよね。

吉:そうなの!? 知らなかった。

荘:それを知るだけで、音楽から受ける印象が一気に変わったりするわけじゃん。些細なことかもしれないけど、そこで初めて外部が開ける。集中して曲だけ聴いて外部を求めるのは、“外部ファン”みたいな人が「外部っていいよね」って言ってるだけの状態。あんなに神妙な顔をしてるけど、ただアメ舐めてるだけっていうのが本当の外部だから。そこは考察厨の侮れないところかな。

吉:外部ファン(笑)。考察厨は作品外のコンテクストも含めネタを引っ張ってきて、すべてを明らかにしようとするわけだよね?

荘:まあ、考察厨にそんな尊い意図はないんだろうけど(笑)。でも、尊い意図がない考察にこそ批評を超えた外部性があるということは認めるべきだと思う。最初から外部が好きな人って、やっぱりどこかバイアスがかかってる。それは人間の性としてしょうがない。再度、外部性を権威化しようとする欲望も絶対に生まれてくるし。そういう意図がない、ネット民とかの考察によって外部がもたらされることはあると思う。

吉:そうだね。ちょいちょい荘子itと一緒にやらせてもらってるゲンロンのトークイベントなんかは、外部のオーディエンスに向けて、なんなら音楽興味ないって人たちに向けてるところもあると思うんだけど、そういった専門外というか外部からの質問なんかにハッと考えさせられる場面も多いよね。

荘:アズマン(東浩紀)は「ニコニコ動画のコメントがいちばん批評的だった」というようなことを一時期言ってた。今はその立場を捨てたと思うけど、そこで言わんとしてたクリティカルさはあると思う。つまり、知識人の深い話と同時に民の愚かなコメントが流れてるっていう状況が批評的だということ。『Donuts』も、ともすればすごい神秘化されてしまいそうだけど、この本はある程度そういう意図をもって書かれてるように思う。

吉:『Donuts』的なものが神格化され、ローファイ・ヒップホップのゴッドファーザーとして崇められたり、ビートメイクのひとつのクリシェみたいになってるところまで含めて、今ディラに外部性がもたらされてる感じもするね。

荘:たしかに! J・ディラがローファイ・ヒップホップの始祖と言われてるこの状況がある意味、とても批評的かもしれない。

テンプレ化した快楽的な美を脱構築せよ

吉:ディラはビートメイク、ラップのほかに楽器もできて、自分のなかにいくつもペルソナを持ってた人だけど、最近そういう“なんでもできるマルチプレイヤー”って多いよね。

荘:うん。

吉:ディラとマッドリブは、ヒップホップが根底にありつつも、そこから楽器を弾いたりいろいろやっていくトム・ミッシュのようなビートメイカーの走りだったと、遡行的には見えるなあと。でも、そういう器用で一人何役もできることってどうなんだろうね。音楽的に洗練されることでヒップホップ・ビートとしての魅力が出るかっていうと、両立しない場合もあるわけで。

Yamie Zimmerは「ピアノはできないしコード進行もわからないからポップミュージックには憧れるけど、できたとしてもすぐにはやろうとは思わない」とインタビューで言っていて。おそらく理論を理解してしまうことで失うものがあるから、逆にそっちには行きたくないってことだと思う。オムスも最近言ってたんだよね、ベテランが音楽的に洗練されることでドープじゃなくなってしまうことが多いんじゃないか?って。

荘:「90年代のヒップホップがやばいのは音楽として優れてるからではなく、ヴァイブスだけでやってるから」って話だよね。本当にそのとおりだと思う。

90’s hiphopのクラシックが今だに至高として扱われたりするのはやっぱり事故の要素もデカいと思う。音楽的にクオリティを高くするって感覚より、ヤバいhiphop作って勝つ!みたいな何が起きてるかわからないものにバイブスが宿るって事だと思う。現代の力で解析しても絶対同じ様にはならない。

— LASTBBOYOMSB (@WAH_NAH_MICHEAL) May 7, 2021

吉:だから、そういうなんでもできちゃう人が今ヒップホップをやったときに、たしかに洗練されたカッコいいものはできるかもしれないけど……。

荘:「できる」ことって、そんなに重要じゃないからね。ヴァイブスだけで面白いものを作れてしまうのが、ヒップホップの大事なところだと思う。

吉:ただ、のめり込めばのめり込むほど音楽のいろんなことがわかってきて、そっちも探求したくなるのは理解できる。

荘:エデュテイメント的にもね。

吉:美術の展覧会に行くとさ、歴史に名を残してる作家って、なにか通底するものを持ちながらも、「なんとか期」といわれるようにかなり変節があるじゃないですか。ピカソでも、クレーでも誰でもいいんだけど。そんなふうに作風がガラッと変わったビートメイカーも少なくない。たとえばDJシャドウは『Endtroducing』(96年)を作ったあと、ダブステップなんかを取り入れて、音質的にもローファイじゃなくなっていった。世間からは『Endtroducing』のパート2を求められつつも、クリエイティヴなことができなければやってる意味がないと。その変節に、楽理の理解による音楽的な進化ってのもあるわけで、それとトレードオフで失われる牧歌的なドープネスがある。

ディラの場合は初期から音楽的だしリズムも際立っていてバランスがいいかもしれないけど、マッドリブと共にその時々の変節も経ていたし、だからこそディラが生きてたら今ごろは……っていうのはあるよね。マッドリブはフレディ・ギブスとの仕事とかで今またすごい評価されてるけど、荘子itのいちばん好きな時期はどの辺なの?

荘:それは2004年あたりでしょ。

吉:『Madvillainy』だ。

荘:あの時期はやばいよね。神としかいいようがない。

吉:なにがやばいんだろうね?

荘:やっぱりヴァイブスが出てる。雑だもん。そこがいい。

吉:亡くなったあとに発掘されまくってるディラの未発表ビートは、けっこうちゃんとしてるというか、8割がた形になってるんだけど、マッドリブの場合は4、5割ぐらいの出来で次のビートに行っちゃってる感じが出てる。

荘:雅史さんが本の解説で的確に指摘されてるように、マッドリブは世界観を提示する人だから、ラフ画で魅せちゃう。アニメーターというよりアニメ監督に近くて、あまり絵が得意でない巨匠が描いたラフ画のよさみたいな魅力がある。

吉:イエスタデイズ・ニュー・クインテットとかのマッドリブの楽器演奏って、一般的な上手さとは違うよね。ただ録音の仕方とサウンド作りがメチャクチャ上手い。Kデフなんかもそうだけど、生楽器をネタからのサンプリングのように違和感なく聴かせられるという。

荘:マッドリブは器用になんでもやってるようでいて、本当に音楽的センスがあるのはJ・ディラという気もする。音楽的とはなにかという話にもなるけど、マッドリブは世界観を提示するための道具としてMPCと楽器を等しく使ってるだけなのかなって。ディラはサイン波のベースを重ねて、最少限の音で最大効果を生むセンスに長けてる。

吉:ディラのそういうミニマルさは、Dos Monosの楽曲の2小節のループにも感じる。ウワモノが流れて渾然一体となっているというよりは、骨格となるフレーズやリフがあって、その配置を詰めていく感じ。

荘:Dos Monosは俺がけっこう日本的で、それこそ菊地さんからも影響を受けてるから、マッドリブの箱庭的世界観の統一というよりは、各パートがバラバラに動く感じになってる。ミニマルな要素を複数並走させて複雑さを出してる。だから個別のパーツ単位ではディラの影響もあると思う。

吉:あらためて考えると、音がマッドリブっぽいビートメイカーっていうのも意外といないよね。そもそも「マッドリブっぽさ」ってなんなのかって訊かれたら、答えるのが難しい。

荘:ある種の“神秘的な雑さ”があるよね。

吉:いろんな楽器ができて音楽性が豊かになっても、いっこうに洗練されないラフさみたいなことか。しかも意識してるわけでなく、天然でやってる感じ。“養殖”だとあれはできないよなあ……。機材を問わずiPadでも作れちゃうし、そもそもがどれもたぶん4、5割の出来で完成にしちゃってるから、過剰に聴き返して作り込んじゃうこともなく、どんどんできてしまう。

荘:さっきのオムス君の話でも言った、90年代ヒップホップのヴァイブスだけで作るやばさを大事にしてる。『シン・エヴァ』とかを見ても、そういう精神があらゆる文化から失われてると感じる。上手くなってもしょうがないだろって。

吉:サンクラにしろYouTubeにアップされてるタイプ・ビートにしろ、ダサいものがないもんね。昔はライブとかでいろんな若手からデモテープをもらっても、カッコいいものってほとんどなかったのに!(笑)

荘:今はカッコいいのが当たり前になってる。

吉:最近はUnison MIDI Chordみたいなコード進行データがあったり、自動演奏ですぐにループを作れちゃうプラグインを使えば、数秒でカッコいいものが出来る。「Aにしますか、Bにしますか?」ぐらいのところまで来ていて、たったのツーステップくらいでポップで売れてる曲に似た雰囲気のビートを作れてしまう。そうなったときに、どういうところに価値が生まれるのか、どこに記名性が出て作家として残れるのかみたいな議論が加速してしかるべきだと思う。一方でテクノの世界、OPNとかアンディ・ストット、フローティング・ポインツでもいいけど、彼らがシンセをぶち込むときはパラメータやディケイをいじって音色を作るという文化が失われてる感じがしない。

荘:テクノは名前の由来になってるくらいで、“テクノロジー”で音楽を作ることにすごく自覚的。これは必ずしも悪いことだけじゃないんだけど、ヒップホップはよくわからないままやってるから、簡単にアーキテクチャに負けて同じものを作りだすわけ。テクノに比べたら、ゼロから作る意識が希薄なのはあるだろうね。

吉:こうなったらディラに復活してもらって、今のオートマティックになってるヒップホップのビートメイク・シーンに喝を入れてもらわないと。

荘:“様子のおかしい”曲が本当に少ない。大丈夫?って心配になる曲がない(笑)

吉:たとえばヒップホップの内部だけ見ても、建設的な交通がないわけではないと思うんだけどね。トラップ側ではローファイ感とかノイズを上手く取り入れてたりするし、反対にノイジーなブーンバップを作ってるやつがそのままのノリでトラップを作ると面白く感じる。作家が自分のフィールドを決めてしまって、そのなかでひたすら反復してスタイリッシュなものを生み続けるっていう傾向が、技術の簡便化によって加速させられてるのが問題なのかと。

だとすれば、外部へ出て行って異物に出会ったときの衝撃みたいなものが重要だよね。現状としては、ネットでどんな音楽にでもアクセスできる環境下にいるからこそ、逆に発見したり新しい扉が開く感覚を持つことが少ない気もする。レコード屋で出会ったりDJプレイに教えてもらったりして、異世界への扉が開かれる、ということが頻繁にあった時代に比べると、たとえばスポティファイのプレイリストなんかは、異世界との出会いに向けて設計されてなくて、むしろ同じタイプの好みの曲が延々と見つかるわけだよね。

自分の8th wonder時代を思い返すと、たとえばKENSEIさんに音源を渡したら、テクノやサイケから童謡、宗教音楽までなんでも聴いて吸収していってほしいってアドバイスもらったしね。KRUSHさんには「そのままでいてくれ」って言われたけど(笑)。さっきの話でいえば、初期衝動や朴訥なドープさというのを忘れないでくれ、っていうメッセージだよね。

荘:なんでもできるなかから最適解をみつければ、カッコいいものが量産されるのは当たり前。音楽の世界に限らず、たとえばメイクでも量産型の美人はあふれてるわけだし。

吉:はいはい。その方法論がメイク動画とかで共有されるからね。

荘:ビリー・アイリッシュでもカーディ・Bでも誰でもいいけど、様子がおかしいメイクというのは、たとえばサインペンでアイラインを引いちゃうみたいなことだと思う。

吉:香椎かてぃ的な(笑)。テンプレじゃないビートメイクが必要ってことだね。

荘:メイクとビートメイクはかなり似てる。

吉:オチはそれでいいんじゃない?(笑)

荘:TikTokとかを見てると、カッコいいビートならぬ、カッコいい美顔が無限に出てくる。とはいえ、古典的な意味でのアヴァンギャルドなものは時代遅れだとも思う。泥臭いフリージャズを今やってもしょうがない。

没:それがすでにテンプレ化してるよね。

荘:そうそう。いかに美少女を様子のおかしいものにするかみたいな話で、現代アートの世界なんかでは行なわれてると思う。快楽的な美は完全にテンプレ化してしまったわけだから、それを脱構築する方法を提示するのが、今のポップミュージックの核心なんじゃないかなあ。

没:J・ディラはそれをずっとやってた気がする。

荘:病室で手を動かせなくても、「ちょっとそれ、3ミリセカンドで後ろにずらして」って指示すればいい感じになることを頭のなかで完璧に理解していながら、わざともっとずらすことで様子のおかしいものを作ってたのがディラ。そういうところこそを学ぶべきだよね。

吉:『Donuts』も当時は様子がおかしいアルバムだったけど、表層的な部分だけ見てローファイ・ヒップホップ扱いされてることを考えると、もう今は共有されてない。

荘:スネアの音が気持ちいいとか、こういうネタってエモくていいとか、みんな最大公約数的にいちばん快楽的な部分だけ吸収して影響を受けてるけど、『Donuts』ってもうちょっと変なアルバムだから。後世に影響を与えていない部分のほうが面白い。

吉:そうそう、そうなんだよ! さっきまで『Donuts』をカセットテープで聴いていて、あらためて音像や音の定位にビビったところ。ドラムも、ダブリングするみたいにステレオの定位を広げたりしていて、DTMだからこそできることを積極的に取り入れてる。MPCを操作できないという環境がそうさせたっていうのは美しい話だけど、ディラは心の赴くままにできることを試しまくってる。その探究心を今あらためて多くの人に味わってもらいたいよね。

荘:この本に書かれてるように、ディラは最期、病室にいて体を動かせないからパソコンでいじった。そこで『Donuts』は大きく変わった。ベッドの上でポチポチ編集してトライ・アンド・エラーをくり返すあいだに『Donuts』の様子のおかしさが生まれたってことは大事だよね。

2021年5月

『Donuts』のサイレン音を彷彿させる踏切警報機が目の前で間断なく鳴り続けるオープンテラスカフェにて収録

荘子it(So Shit)

トラックメイカー/ラッパー。中高の同級生のTaiTan(Rapper)、没(Rapper, DJ)と共に、3人組ヒップホップクルーDos Monosを結成し、2019年に米LAのDeathbomb Arcから1stアルバム『Dos City』をリリース。2020年にはアリゾナのInjury Reserveも参加した4曲入りの『Dos Siki』をリリースし、翌2021年の同日にそのリメイクとなる『Dos Siki 2nd Season』をリリース。最新アルバムは『Larderello』。

吉田雅史(Masashi Yoshida)

1975年生まれ。“ゲンロンx佐々木敦批評再生塾"初代総代。批評家/ビートメイカー/ラッパー/翻訳家。

「ele-king」「ユリイカ」「ゲンロンβ」などで音楽批評を中心に活動。著書に『ラップは何を映しているのか』(大和田俊之、磯部涼との共著)。MA$A$HI名義でMeisoのアルバム『轆轤』をプロデュース。最新作は8th wonderのFake?とのアルバム『ForMula』。

文・構成=DU BOOKS 小澤

Special Thanks

没 from Dos Monos

* * *

《書誌情報》

『J・ディラと《ドーナツ》のビート革命』

ジョーダン・ファーガソン=著 吉田雅史=訳・解説

四六・並製・256ページ 本体1,800円+税

ISBN: 978-4-86647-032-0

https://diskunion.net/dubooks/ct/detail/DUBK192

好評3刷

ヒップホップ史に輝く不朽の名作《Donuts》には、

J・ディラ最期のメッセージが隠されていた――

Q・ティップ、クエストラヴ、コモンほか

盟友たちの証言から解き明かす、天才ビートメイカーの創作の秘密。

地元デトロイトのテクノ~ヒップホップシーン/スラム・ヴィレッジ結成/Q・ティップ(ア・トライブ・コールド・クエスト)との出会い/ソウルクエリアンズでの制作秘話、同志マッドリブとの邂逅/そして病魔と闘いながら作り上げた《ドーナツ》まで、32歳の若さでこの世を去った天才ビートメイカー、J・ディラが駆け抜けた短い生涯とその音楽に迫る。

日本語版のみ、自身もビートメイカーとして活動する本書訳者・吉田雅史による解説(1万2千字)&ディスクガイドを追加収録。

◇J・ディラをお好きなあなたにはこちらもおすすめ◇

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?