インターネット・バロックの余生者たち~『新蒸気波要点ガイド』書評 by 赤帯さん

このたびは大好評発売中の『新蒸気波要点ガイド ヴェイパーウェイヴ・アーカイブス2009-2019』(佐藤秀彦著、New Masterpiece編)の書評を公開いたします。執筆者は、本書に「蒸気波分布図」を寄稿くださった赤帯さん。「Vaporwaveにとってサンプリングはレアグルーヴのような「穏当で健全な」行為ではなく、腐敗化なのだ」(書評より)。ぜひご一読ください。

■

インターネット・バロックの余生者たち――『新蒸気波要点ガイド』に寄せて

(文:赤帯)

ある散文詩のなかで、ボードレールは街路の詩人たる「私」を通して、他人の生を想像する効用について説いた。「開いている窓を通して外から見る者は、決して、閉ざされた窓を見る者ほどに多くを見はしない。(…)この暗い、あるいは明るい穴の中に、生命[いのち]が生き、生命が夢み、生命が悩んでいるのだ」(「窓」『ボードレール全詩集Ⅱ』阿部良雄訳、ちくま文庫、1998、109頁)。

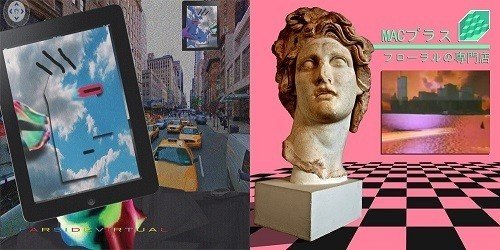

Vaporwaveには秘密の主体が存在する。閉ざされた窓を通して他人の生を夢見る「私」と、窓を閉ざして私生活に逃避する匿名的な「私」が。James Ferraro『Far Side Virtual』とMacintosh Plus『Floral Shoppe』のカバーアートは、既にパースペクティヴのなかでこの奇妙な窓を掲げていた(far side=向こう側にはfaçade=見せかけが隠れているだろう)。

主体といったが、Vaporwaveに関して、それは創造主と呼ばれるようなステータスではない。受容者と制作者のグラデーションのなかで生活する私たちが、コンピュータという窓を通して特定のコードを発信し、受信・読解するとき、顔のないVaporwave的主体を発生させているだけだ。

いたるところ穴だらけのインターネットの、アンダーグラウンドな音楽が差し出す無人の光景が、世界中で少なからぬ人たちを惹きつけてきたのはなぜか。彼らと私たちが、ともに窓を介して、ボードレールの描く「私」のように、窃視への欲望と隠蔽の欲望にたえず衝き動かされていたからだろう。音楽、あるいはイメージ「のなかで」悩み、夢見る誰かを夢見るという、どこか離人感漂うアドホックな行為を、ともかくVaporwaveは熱烈に促した。それは欲望の表現と交換の新たな方法であり技法だった。

欲望の対象となる他人の生は、けっして抽象的なものではない。ある時点で録音された、あるいは放映されたり出版されたりした、過去の人工物である。それら人工物の多くはインターネットの堆積物から拾われ、エディットの後非人間化され、Bandcampやreddit、Tumblrに延々と陳列を繰り返し、また堆積する。日本に住む私たちが、支離滅裂でときに意味深長に聞こえる日本語の文字列や、あるいは出所も疑わしいCM音声や断片化された山下達郎を通して、異化された日本のイメージに不意打ちをくらってきたのは周知の通りだ。

左:James Ferraro『Far Side Virtual』 (2011)

右:Macintosh Plus『Floral Shoppe』 (2011)

Vaporwaveは都市の音楽である。2009年から十年の間、あるときは親しみをもって、あるときは疎遠に、私たちはVaporwaveの通行人として過ごし、そしてそれは見えない締め切られた都市のなかの奇妙なインテリアとして定着した。単なる装飾であるだけでなく、特別顔も知らない、知る必要がない、ほとんど会うこともない、インターネットのなかで関係がほぼ完結してしまうエロティックな同居人であった。

この同居人は次々と仮名を分裂させる。集団を見せかける。この場所の住民の正確な数も居所もわからないが、誰しもがその夥しさと遍在を知っている。「装飾という群衆」のなかで、田中純はベンヤミンに寄り添いながらこのように述べている。

「他のどんな場所にもまして、街路はパサージュにおいて、大衆にとって家具の整った住み馴れた室内であることが明らかになる」。集団にとっては街路が部屋である。私人と集団では都市構造が反転している。そして、パサージュが問題としているのは、内部空間を明るく照らし出すことではなく、あくまで「外部空間の侵入を抑えること」だった。パサージュとは外部をもたない内部、純粋な室内である。それは夢に似ている。「パサージュは外側のない家か廊下である――夢のように(「装飾という群衆」『都市の詩学』東京大学出版会、2007、199頁」)。

左:sunsetcorp「demorol」(2009)

右:Oneohtrix Point Never「Chandelier's Dream」(2009)

Vaporwaveはそこに浮遊する素材の発掘作業を通して、インターネットをパサージュという室内に変えた。あるいは、それは従来サイバースペースと呼ばれることもあった室内に現われた、新たなモードにほかならない。ただし、その住民は集団であると同時に私人であった。この作業のなかで「私」は特に重要なステータスではなかった。「私」を別の似た誰かに預けることで、Vaporwaveの主体は靄のように散り、夢見ながら、過去のベッドルーム・ミュージックの行儀の良さと似て非なる前代未聞の乱痴気騒ぎを巻き起こした。インターネットのなかで、特異なミームとして、占拠に類似した行為が起きたのである。当然、ハイプは永遠には続かなかったものの、ネット上でのその集団的営為が不可逆的な事態であったことが、現在、(再度)確認されつつある。『新蒸気波要点ガイド ヴェイパーウェイヴ・アーカイブス2009-2019』(佐藤秀彦著、New Masterpiece編、DU BOOKS、2019)は、「祭りの後」の報告書という性格を持つ。

*

「要点ガイド」と銘打たれた本書から、Vaporwaveに関する程よい要約を探そうとしても無駄である。いったい、このきわどい音楽のなし崩し的な変遷について、誰が安全な結論を下せるというのだろう。Vaporwaveの発生から現在まで考査しようとする本書は、困惑に始まり困惑に終わっている。観測者の困難がなまなましく刻まれている。

このジャンルに先鞭をつけたとされるディスクと人物に謎はない。最初の一枚は『Chuck Person's Eccojams Vol. 1』で決まっている。Oneohtrix Point NeverことDaniel Lopatinのサイドプロジェクトだ。「ジャンクの極致のようなヴィジュアルと音楽」(ΔKTR)「純粋で安直で単純明快な美学」(捨てアカウント)。

一挙に「Vaporwaveの未来」という見出しのついた巻末の対談に飛んでみよう。執筆者たちの間から醸し出される疲労漂う、だが穏やかな納得のムード。ここで「未来」の語は逆説的に用いられている。というのも、Vaporwaveほど前進や進歩といった観念に無頓着だったものはないように思えるからだ。死んだ、と言われつつも収束はせず、ただ確実に拡張し、カタログの分厚さを増していった。「Vaporwaveが出てきたときはインターネットから新ジャンルがどんどん出てきて楽しいねって言ってたんだけど、Vaporwaveで止まったからね(笑)」(ばるぼら)。宙吊りと静止で本書はとりあえず、頁が尽きる。

こうした困惑には正当な理由がある。このジャンルにおいては紋切型のイメージが飽和する一方、運動という観点から見るなら、現場の一貫した代弁者や明確なステートメントと無縁である。Macintosh Plusの『Floral Shoppe』、░▒▓新しいデラックスライフ▓▒░の『▣世界から解放され▣』といったモデルによって提示された視聴覚的方法がまず後続者を導いてきた。

Vaporwaveに対して、そのプロデューサーたちがあからさまにしない政治性を付与とする動きも存在した。Mark FisherやSimon Reynoldsに倣うAdam Harperや某社会学者によって書かれた「Vaporwaveの政治学」なる文章(https://fredricjameson420.tumblr.com/)を引き合いにだすまでもなく、マルクス主義と結びつけたこの音楽の読解は西欧で一般的である。だが銭清弘はそういったジャンルの急進化にも保留を加え、一歩手前で立ち止まろうとする(「ミームと大義なき聖戦」)。

本書は複数の執筆者がHarperの業績(功罪?)にも触れている。旧版『蒸気波要点ガイド』刊行から今日までの間に、日本での彼の知名度は上昇したようだ。一時期Vaporwaveの代弁者でありキュレーターの役割を果たした彼だが、結局シンパサイザーと呼ぶには不安定で、「顔」にはならなかった(影響力という点では2012年に『Dummy』誌に寄稿した「Comment: Vaporwave and the Pop-Art of the Virtual Plaza」があまりにも有名だが、2017年、「変性効果」というフレームワークを与えることで、彼はVaporwaveをあらためてインターネット・ミュージックのなかで位置づけし直している(How Internet Music is Frying Your Brain. Popular Music, 36(1), pp. 86-97.)。また、それに対する疑義がローファイ・ヒップホップの研究者から提出されている(Winston, Emma; Saywood, Laurence (2019). Beats to Relax/Study To: Contradiction and Paradox in Lofi Hip Hop. IASPM Journal, 9(2), p. 46.)。インターネット・ミュージックは一枚岩ではないわけだ)。

そもそも、現場とは何か。佐藤秀彦が「はじめに」で述べるように、Vaporwaveにとってはインターネットが主要な生息地・繁殖地であり、物理的な場所という意味での「現場」は近年まで現われなかった。むしろ、Vaporwaveの現場とは、何かが起こった後の、犯行現場のようなものではなかったか。執筆者たちの困惑は、この上もなく無責任な音楽的事件の目撃者に偶然にもなってしまったことに由来する。

たとえば、アンビエントであればBrian Enoや細野晴臣という優れた直観者と証言者を誰しも挙げることができる。だが、Vaporwaveの場合、直観と証言の間に隔たりが存在するかのようなのだ。そしてその徴候は、プロデューサーにおいてすら認められる。ΔKTRはVaporwaveのモチーフについて骨架的に尋ねたさい返ってきた、「単純にその頃インターネットにそういう雰囲気があった」という言葉を幾度も反芻している。雰囲気、ムード。誰もがどこかでVaporwaveについて口ごもる。結局曖昧にジャンル名Vaporを頼りなく参照するだけだ。

ただそれをめぐって欲望が動いてきたのは確かである。「1980年代、1990年代の情景は、多くの若きVaporwaveアーティストにとって、アクチュアルなものではない。我々は当事者ではなく、第三者であるがゆえに、それに惹かれるのだ」(銭清弘)。むしろ、当事者までもが当事者から遊離しはじめ、辺り一面目撃者ばかりになってしまう事態がアクチュアルなのだ。こうした変貌は、最終的に第三者を共謀者に変えてしまう。

目撃者であり共謀者……執筆者たちによる本書のディスクレヴューに読みにくさを感じたり、これでもかと現われる固有名に躓きそうになったりするとしたら、それはきっと正しい反応なのではないだろうか。あるいは「蒸気波大辞典」。そこでばるぼらはVaporwave周辺のマイクロジャンルを細かく跡づけているが、Vaporwaveの確信を持った定義には至れないかに見える。こうした迂回は、目撃者の真摯さが要請したものだろう。

とはいえ、本書は読者に当惑ばかりを与えるわけではない。「Pre-Vaporwave対談」では時系列に沿って丁寧に文脈を解きながら、いくつもの重要な論点を提示している。不意にシーンに出現したかと思われていたDaniel Lopatinの音楽的ルーツが、ニューエイジ/アンビエント的要素をパロディ化したカバーアートとともに剔抉され、さらに彼とオリジネイターたちとの結びつきが再確認されているのは、もはや手に負えない集団的現象となる前のジャンルの動機と輪郭を知る上できわめて有用だし、また、現在では漠然とVaporwaveに関連づけられてしまっている「ヒーリング」「Synthwave」といったイメージやタグが整理されているのは、新規参入者にこそ読んでほしい啓蒙的情報だろう。

対談のなかではVaporwaveがリニアな進化をたどってきたわけではないことも強調されている。とりわけ重要なのは、2013年のSAINT PEPSI『Hit Vibes』を決定打とする、Future Funkによってもたされた切断と分化だ。野放図な享楽性で別の聴衆を開拓することになるこの大きな潮流と相即して、催眠的・ドリーミーといったVaporwaveの別の方向性が、同年に頭角を現わしはじめたt e l e p a t hや猫 シ Corp.らによって差異化・先鋭化されたといってよい。

2013年はVaporwaveの商業化の転機でもあった。これに関しては、今日までカセットテープというメディウムが大きな役割を果たしてきた。経済力のある支持層、つまりパトロンが、「Vaporwave Cassette Club」設立によって可視化されたのは重要である。捨てアカウントによる「蒸気波フィジカルリリースの世界」およびΔKTRによるNeoncity RecordsとSeikomartへのインタヴューを読むなら、Vaporwaveのプロデューサー個々人がBandcampやMediaFireといったサービスをリリース手段として運良く(?)利用していた初期と比較すると、独自の経済システムが自覚的かつ着実に整備されていった印象を受ける。

2015年になると、「Vaporwaveは死んでしまったか?」という問い(あるいは「死んだ」という言明)が界隈で投げかけられるようになった。George Clantonの身振りよろしく、Vaporwave出身者が表舞台に立つことが自然になり、単なる「アーティスト」になる例も増えていく。こういったこと自体に驚きはない。新興ジャンルが幾度も繰り返してきたことを、Vaporwaveもまた反復したまでだ。

省みるなら、死の言説は、音楽ジャンルとしての不安の発露であった。2018年末に東京藝術大学で開催されたトークイベントで毛利嘉孝は「Vaporwaveはもう音楽の概念とは言えないのではないか」と発言したという。なるほど、Future Funk以降、それにならぶ外部への音楽的訴求力をVaporwaveが獲得できたかというとあやしい。各自の音楽的活動が持続したまま、現象として拡散、いや沈着していったかに見える。

本書は膨大なディスク紹介を根幹としながらも、こういった事態にも誠実に対応している。カバーアート、ゲーム、アニメ、そして逸話。「ディスクガイド」ではなく「アーカイブス」を名乗っている所以である。Vaporwaveの何かが終わったとすれば、さまざまな領域で過去幾度も繰り返されてきた「逆輸入現象」であることは終わった。執筆者たちおよび編者の功績もまたそこにあると指摘しておきたい。それでも、インターネットを生活の与件とする限り、Vaporwave的事象に私たち通行人はこれからも遭遇することになるだろう。2019年3月の日本のジオシティーズ閉鎖はその一例ではなかっただろうか。

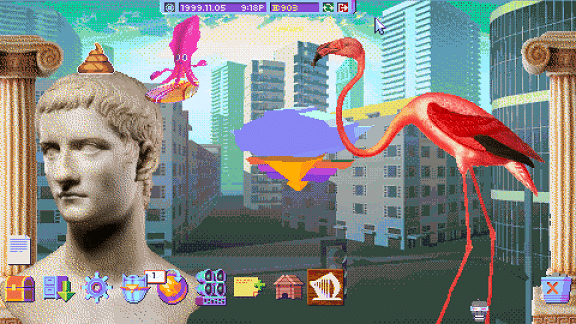

Tendershoot『Hypnospace Outlaw』(Windows、2019)

*

帯文によれば、Vaporwaveは「インターネット発の謎多き音楽ジャンル」とされる。そしてそれは、もともと視聴覚的メディウムとして価値発見されたが、繰り返すが、現在は音楽的インパクトによって牽引される動向とは言い難くなってきている。

ところで、そうした変遷も含めてVaporwaveの先駆者であり、隣人とでもいうべきケースが存在する。先だって注目したいのは、Vaporwaveのプロデューサーや視聴者を含め、私たちが利用しているPC、ホームコンピュータと、その市場に寄生するようになった集団のことである。

家庭用の安価なコンピュータの使用は、さしあたり1977年のApple IIを嚆矢とし、1980年代はじめの世界的な爆発的普及を画期とする。コンピュータ・ユーザーの増加とともに、コンピュータ・ソフトウェア市場が注目され、そして商業ソフトウェアの台頭とともに違法コピーの歴史も始まる。当初は存在しなかったコピー・プロテクトの進化は、彼らとメーカーのいたちごっこによってもたらされたものである。なお、プロテクトの解除行為を俗にクラッキングといい、その結果手に入る海賊版のことをクラックという。

ところで、コンピュータ・ソフトウェア市場のなかには、若い世代をターゲットにしたビデオゲーム市場も含まれていた。それと相即して現われたのが、ホームコンピュータ用ビデオゲームを集団的にコピーし、仲間内で、ときに国際的に交換する同世代のグループだ。この集団的営為は、1982年に登場したCommodore 64をベースにヨーロッパで活況を呈し、他のプラットフォームでも同種の試みが拡大していった。グループの間では、リリースからいかに速く、いかに多く自らのクラックを流通させるかが競技的行為として存在していた。クラッキング・シーンの登場である。

誰が、どのグループがそのソフトウェアをクラックしたのか、どの複雑なコピー・プロテクトを解除(回避)したのか、どうして特定できたのか。ティーンネイジャーたちの間では、あろうことか、クラックを起動すると彼らの署名や電話番号、住所さえもが記載された画面が表示されるよう細工を仕掛けることが一般的だったからだ。ゲームのタイトル画面と区別されるこの画面をクラック・イントロ、あるいは省略してクラックトロやイントロという。

当初クラック・イントロはテキストだけだったが、ヨーロッパのクラッキング・グループは、自らの行為を誇示するために、最大限その画面、領域を使用するようになった。仲間内でのメッセージ交換のためテキストがスクロールするようになり、プログラミングの洗練に合わせて、そこにグラフィックやアニメーション表現、音が派手につけ加えられていった。クラック・イントロを視聴覚的表現にまで押し上げたのは、間違いなく彼らである。なお、彼らはグラフィックのことをグラフィティと呼び、グループのロゴまで持ち、それを署名に使う。小鉄が「クラウド・ラップ/ローファイ・ヒップホップについて」で強調するような、インターネット=ストリートという文脈の先例といえよう。

イントロの目的が映像表現に移り、時間的・空間的に拡張された形態は、デモと呼ばれる。こうして後にクラッキングと区別されることになるホームコンピュータでの美的表現が、1980年代後期にヨーロッパで開花する。クラッキング・シーンからデモシーンへ。それは当然、一定の「健全化」を含意していた。デモシーンの進展とともに、さまざまな職能が現われた。そのなかのひとつにミュージシャンが存在する(小さな註をひとつ。クラック・イントロからデモへの進展の「カノン化」された記述に対する疑義を含む、クラック・イントロの歴史に関するより正確な記述は、フィンランドのデモシーン研究者Markku Reunanenが先導してきた。この文章では、「How Those Crackers Became Us Demosceners」(Reunanen, Markku (2014). WiderScreen (1–2).)および「Crack Intros: Piracy, Creativity, and Communication」(Reunanen, Markku; Wasiak, Patryk; Botz, Daniel (2015). International Journal of Communication. 9. pp. 798–817)を主な参照元とした)。

そして1980年代中期から習熟していったデモシーンとデモシーン・ミュージックこそ、Vaporwaveの先駆的モデルだといおう。類似性を数えよう。まず、デモシーンは非営利的活動をベースにしてきた。これには複数の理由が存在するが、後述するような、当初の海賊行為が課した原則でもある。それが若い世代によって開始されたものであることも見逃せない(もっとも、Vaporwaveの初期の参加者の方が相対的に「大人」だったであろう)。また、デモシーンの住民=デモシーナーは、仲間内では基本的にハンドルを用いる。いくつもの変名を用いるデモシーナーもめずらしくない。つまり、集団のなかでの匿名性が共通している。初期の圧倒的な多産性も驚くべきだ。Commodore 64というひとつのプラットフォーム用に作られたイントロ「だけ」でも、一万以上存在する。その大半は80年代中期から90年代前半までの所産であるが、現在までリリースが途切れたことはない。さらに、デモシーンの豊饒がクラッキング・シーンの国際的ネットワークを背景としているのも注記すべき点である。中規模から大規模のグループはほとんど多国籍である。

最後になるが、『要点ガイド』の各所で執筆者が陰に陽に指摘している海賊行為や権利者に許可を得ない無断使用が、デモシーン・ミュージックの重要な要素として存在している。それは多産性の条件でもあった。特に後者は、デジタル・サンプルで楽曲制作が可能になったCommodore 64の後継機、Amigaと繋がりが深い。

実のところ、デモシーン・ミュージックは純粋な音楽ジャンルではない。何がしかの理念を掲げる音楽的運動ではなかったものの、その内部ではつねに複数の音楽的傾向を抱えていて、そのことが、デモシーン・ミュージックのスタイルに関する「均衡」を維持してきた。制作者の多くがモデルとしてきたのは、同時代の商業音楽、ゲーム音楽、そして仲間たちの音楽である。さらに、デモシーン・ミュージックは他の音楽を模倣するだけでなく、模倣行為を独自に進展させた。今日私たちがチップチューンやチップミュージックと呼ぶ音楽の発生(のひとつ)は、デモシーンに求められる。

デモシーン・ミュージックは基本的にアンダーグラウンドなものである。それでも今日まで、あらゆるプラットフォーム上で数十万ものトラックが制作されてきた。興味深いのは驚くべき多産性の一方、すぐに内部からインスタントな制作に関する「クズ曲」(crap)という自虐や、似たようなスタイル、代わり映えのしないスタイルに対する退屈さを非難する言明が発せられてきたことだ。そう、クラック・イントロやデモシーン・ミュージックは、Vaporwaveのごとく、しばしば既存の制作物に大きく依存したジャンクな表現であった。

D-Mob『Mega-Music-Disk 3』(Amiga、1989)

むろん、Vaporwaveがデモシーン・ミュージックに先取りされていたというつもりはない。後者のミュージシャンは1990年代末から2000年代前半にかけてネットレーベルで少しずつ模索していったが、前者のような一部の商業モデルの開拓にうまく適応できたわけではない。

デモシーン・ミュージックに、Vaporwaveのこの先を予見するものはあるだろうか。Blank Bansheeのような、後者に新興の音楽的ジャンルを呼び込んだ例を想像するとき、これからも前者のように、そのつど同種の実験を繰り返し、新鮮さを一時的に取り戻すことはあり得る。

*

SAINT PEPSI『Hit Vibes』のレヴューのなかで、ブギーアイドルは突如として「トマソン」の語を書きつける。「サンプリングがなん巡もしてトマソンを発見する喜びから「かつてこの更地にトマソンがあった」レベルの喜びにまで来てしまった気がするが喜びには変わりはない。決してネガティブなものではない」。この文章は妙な余韻を残す。

昭和末期、赤瀬川原平や藤森照信を主要メンバーとする路上観察学会は、都市のなかで用途を見失い、人知れず一隅にたたずむ建築の残滓を「物件」として記録していった。制作者としての人間という観念から離れた無用物の蒐集というアイデアは、赤瀬川の「超芸術トマソン」に基づいている。

路上観察で「物」が強調されるのは、それが人間の意図や有用性という価値基準を外れたところに成立するからだ。こうして(無人の)写真とキャプションによって記録され、成立する朽ちた物件は、人工物に対する自然に近くなり、彼ら蒐集者たちの行為は博物誌に近くなる。それらのほとんどが今日、写真のなかでしか現存しないことを想像するとき、私たちは二重のメランコリーにおそわれるだろう。20世紀末に書かれた「腐敗する湿原都市」という論文のなかで、田中純はベンヤミンのバロック悲劇論における自然史概念を援用しつつ、路上観察によって見出される「廃墟」へと焦点を合わせている。やや長くなるが引用しよう。

バロックの土星人的な、すなわちメランコリー的なまなざしにとって、歴史はとめどない没落にほかならない。その没落は自然の腐朽過程として表象される。ここにおいて、自然史とは単に自然物の生成・消滅という時間的変容の物語ではなく、自然と歴史という異なるカテゴリーが交錯する過程そのものと見なされている。つまり、そこでは歴史は同時に自然であり、自然はただちに歴史でもある。この交錯は具体的には廃墟の形象によって表わされた。「バロック悲劇によって舞台上に呈示される自然=歴史のアレゴリー的相貌が実際に目の前に現われるのは、廃墟として、である」。

自然史、つまり自然=歴史の寓意としての廃墟は、自然と歴史の二面性を合わせ持つ両義的な形象である。この廃墟としての世界とは、破砕されて瓦礫と化した断片の集積にほかならず、バロックの世界はこうして、がらくためいた蒐集品が無秩序に堆積した、文字通り博物誌的な〈驚異の部屋〉[ヴンダーカンマー]として立ち現われてくることになる(「腐敗する湿原都市――〈昭和〉の死と東京」『都市表象分析Ⅰ』INAX出版、2000、88頁)。

Oneohtrix Point Never『The Fall Into Time』(2013)

ところで、赤瀬川たちの行為は、私たちが日常的に耳にし、目に触れているサンプリングに近くはないか。路上観察がそうであったように、Vaporwaveも集団の営みであった。プロデューサーたちがサンプルする過去のカタログから漁られてきた音楽、1980年代の近未来表象、リアルタイムでは絶対に視聴しなかった日本のあれこれのTV番組やCM、作品と無関係なタレントの画像、旧世代機のゲームソフトのパッケージや広告etc.は、「自然化」されてきたのではないか。

彼らはしばしば、ノスタルジーとは関係なく、無作為に検索し見つけてきた過去の資料を召喚する。雑多なサンプル……「がらくためいた蒐集品」はトラックやコラージュのなかで命を吹き返すと同時に、錆びれ朽ちてゆくものとして記録されている。Vaporwaveにとってサンプリングはレアグルーヴのような「穏当で健全な」行為ではなく、腐敗化なのだ。サンプルは組織されず、ただ各音楽、各サイトに変形を加えられて記録される。その結果、作品も腐朽する自然として放置される。

こうして彼らはインターネットを廃墟化して、何かポジティヴな未来を展望しはしない。外部からの侵入を締め出した、インターネットという室内への逃避、避難が優先される。この意味で、Vaporwaveの主体はベンヤミンが描写した19世紀パリの住民と繋がりがある。

室内は芸術の避難所である。室内の真の住人は蒐集家である。彼は事物を美化することを自分の務めとする。所有することによって物から商品の性格を拭い去るというシーシュポス的な仕事が彼に課される。しかし彼は、物に使用価値の代わりに骨董価値を付与するにすぎない。蒐集家は、遠い世界あるいは過去の世界に赴く夢を見るだけではなく、同時により良き世界に赴く夢を見る。人間たちが自分の必要とするものをろくに与えられていないのは、日常の世界と変わらないけれども、物たちは役に立たねばならないという苦役から解放されているような、そういう世界に赴く夢を。(「パリ――十九世紀の首都」『ベンヤミン・コレクションⅠ』ちくま学芸文庫、1995、344頁)

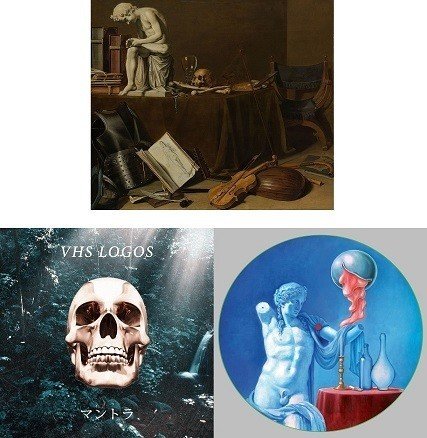

Vaporwaveとノスタルジーはあまりにも強く結びつけられてきた。むしろ、このジャンルを支えてきたのは歴史の没落を察知した者たち(多くは若者)のメランコリーだったのではないか。Vektroidのアートを後続者はインターネットのなかのヴァニタスとして直観したことを思いだそう(vanityが界隈で好まれてきた語のひとつであることは周知の通り)。

上:Pieter Claesz『Vanitas with the Spinario』(1628)

左:VHS Logos『Mantra』(2014)

右:Giant Claw『Dark Web』(2014)

Vaporwaveは反復している。19世紀のパサージュと室内だけでなく、インターネット以前あるいは黎明期の20世紀後期のサンプルをひたすら蒐集しながら、おそらく、20世紀末の終末論を反復している。そして秩序化されたアーカイヴを拒む物が蝟集するVaporwaveのコレクションとそこに住まう者たちによって形成される歴史観と終末観は、バロックの時代を反復している。この部屋のなかで彼らが物によって囲繞されているのか、物が彼らによって囲繞されているのか。そのどちらでもあるだろう。

Vaporwaveは新たなジャンルとして生きるよりも、その始まりから、崩落感覚のなかで余生に向かい、余生に適応しようとしてきた。インターネットが可能にするアポカリプスをコンピュータの窓から夢見ながら発信することを、Vaporwaveという滞留者はやめないだろう。室内で窒息しないため、飽きたとき出ていくだろう。

*

紙幅が尽きた。本書から歴史の傍観者の慰みを受け取るか、過去の歪められた参照によって開示される「死のレッスン」を受け取るかは読者に任されている。サンプルが「何もない」を明らかにしたとき、ブギーアイドルが直観した喜び、これを忘れてはならない。

*『新蒸気波要点ガイド』からの引用については参照頁を省略した。

■

〈書誌情報〉

『新蒸気波要点ガイド ヴェイパーウェイヴ・アーカイブス2009-2019』

佐藤秀彦著、New Masterpiece編

A5・並製・オールカラー192ページ

本体2,500円+税

https://diskunion.net/dubooks/ct/detail/DUBK237

〈目次〉

・はじめに

・Vaporwave Girls Illustration(イラスト:ぼーぶら(ピンクネオン東京)、西尾雄太)

・作品レビュー

part 1 2009-2013 - New Deluxe Life

part 2 2013-2014 - Hit Vibes

part 3 2014-2015 - Birth of a New Day

part 4 2015-2017 - Vaporwave is Dead?

part 5 2017-2019 - Vaporwave Now

part 0 1980-2009 - Proto-Vaporwave

・蒸気波のルーツを求めて~Pre-Vaporwave対談

・インタビュー

骨架的

Robin Burnett (INTERNET CLUB)

Neon City Records

豊平区民

Seikomart

Equip

・めくるめく蒸気波ジャケミュージアム

・Vaporwave Dictionary 蒸気波大辞典(文:ばるぼら)

・蒸気波フィジカルリリースの世界(文:捨てアカウント)

・インターネットのPlastic Love(文:動物豆知識bot)

・クラウド・ラップ/ローファイ・ヒップホップについて(文:小鉄)

・蒸気波分布図(文:赤帯)

・Vaporwaveからゲームへ(文:さやわか)

・Vaporwaveはアニメを必要とするか?(文:動物豆知識bot)

・ミームと大義なき聖戦(文:銭清弘)

・Vaporwave年表(文:ばるぼら)

・Vaporwaveの未来~Pre-Vaporwave対談

〈レビュー・特集執筆陣〉

ばるぼら / さやわか / 捨てアカウント(Local Visions)/ sen kiyohiro / 小鉄昇一郎 / ブギー・アイドル / imdkm / 糸田屯 / 動物豆知識bot / ESC TRAX(ebi1000 / suesett / Ca5)/ 庄野祐輔(MASSAGE MAGAZINE)/ 赤帯 / フミ / ΔKTR / hitachtronics(New Masterpiece)

編集:New Masterpiece

Tumblr: https://newmasterpiece.tumblr.com/

Bandcamp: https://newmasterpiece.bandcamp.com/

Twitter: https://twitter.com/nmpDATA

■

下記ページでは、重要作5タイトルの作品レビューもためし読み公開中です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?