差別化するためのキーワードは「とんがる」ことと「かけ合わせる」こと

こんにちは。

DSSで助手を務めている松山と申します。よろしくお願いいたします。

“売れる” 商品やサービスについて考える時、差別化が重要となります。

差別化はその商品のストロングポイントであり、魅力という言葉にも置き換えられます。

商品力と言って良いかもしれません。

結果論になりますが、市場に受け入れられたサービスやベストセラー商品は徹底的に差別化されており、誰もが納得する強みを持っています。

「この商品はなぜ売れているのだろう?」、「強みって何だろう?」とパッケージを眺めたり、中身を使ってみたりしながら、ああだ、こうだと考えるのはとても楽しいですし、色々な気づきをもらえる重要な試みでもあります。ものづくりなどの世界では反転工学(リバースエンジニアリング)的な考えもあるので、やり過ぎには注意しなければなりませんが。

差別化をするための考え方や手法はたくさんありますが、商品ごとに最適解があるので、都度使いわければ良いと思います。もちろん自分で定番のフレームワークを決めてしまうのもアリです。

私の場合は2つの切り口を使って差別化への糸口を探るようにしています。

それは「とんがる」ことと「かけ合わせる」ことです。

「とんがる」ために、その商品やサービスを検証し、削り、磨き上げ、余分なものを排してシンプルに魅力が伝わるようにする。そして既存のものと被らないモノに仕上げる。

「磨く、削る」程度については、データや手法に加えて経験や勘も総動員して匙加減を決めますが、個人的には徹底的にとんがらせてしまいます。削りに削って最後に残ったものが、その商品の本質的な魅力であり、それが差別化の核となります。もしも削る途中、何もなくなってしまったら、魅力を持たないということになります。

市場に伝わりやすい魅力的な商品というのは、その多くが削られてとんがりまくったものであると思います。マーケティングの際にもストーリーをつけやすいですしね。獺祭の「磨き、その先へ※」なんか、精米しすぎて酒米を2割程度しか使わない削りに削ったお酒ですし。これは物理的な削りですけど。

※旭酒造さんが造る人気の日本酒ブランド「獺祭」のハイエンド商品

そしてもう一つは「かけ合わせる」です。マーケティングの世界では定番の手法で、例えば「~とコラボ」というような展開はあちこちで見かけると思います。人気のキャラクターを定番のお菓子のパッケージに載せたり、キャンペーンを打ったり。最近ではドラマやアニメで登場した場所を聖地巡礼地として、行政も巻き込んで町おこしをしたり商品やサービスを提供したり。このような「かけ合わせ」は、相乗効果により大きなリターンが期待できるのがポイントだと思います。

そして最近では、この「かけ合わせ」は、商品開発(企画)の段階でも意識的に組み込まれていると感じています。マーケティング戦略が商品開発の段階で考慮されていると言えば良いのでしょうか?市場ニーズに直結した商品を生み出すために、極めて有効な手段だと思います。

特にコンテンツサービス領域では、積極的に取り組まれていると感じています。

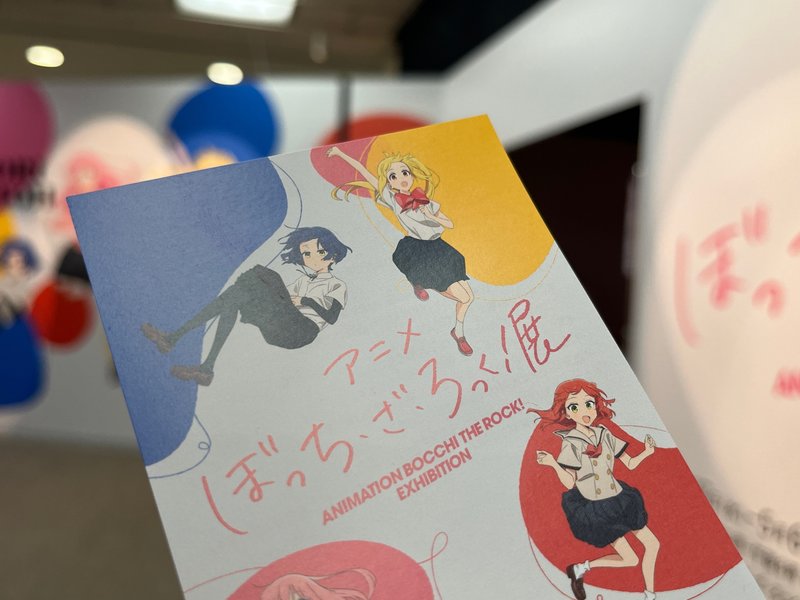

最近のアニメでは、楽器演奏を題材にした物語が話題になることが多いです。高校の吹奏楽部を舞台にした「響け!ユーフォニアム」、スマフォゲームの配信や声優の演奏によるライブ等、様々なコンテンツをミックスして展開する「BanG Dream!(バンドリ)」、古き良きバンド活動を明るくフィーチャーした「ぼっち・ざ・ろっく」、バンド活動のネガティブな部分もストーリーに紡いでリアリティさを描いた「ガールズバンドクライ(ガルクラ)」。

扱う楽器や演奏ジャンルは違ったりしますが、いずれの作品も劇中に実在の楽器を使った、最新・最高の技術で作られる演奏シーンが登場します。楽器は本物からデザインや音を忠実に再現し、演奏シーンは実際のミュージシャンの動きをモーションキャプチャーし映像化して、リアルさを追求したりしています。

これら作品を観て、楽器を手に取って音楽を始めてみたいと思ったファンは少なくないと思います。

また「ガルクラ」では、劇中に実在の楽器屋さんが頻繁に登場します。JR川崎駅に直結するショッピングモールにあるこのお店も等身大パネルやパンフレットを並べたり、キャラクター達が使用する楽器の展示(販売)もばっちり用意しています。パネルのそばには楽器教室の案内が添えられているのも素晴らしい。お店に立ち寄ったガルクラファンは、ワンストップで音楽の世界に入っていくわけです。

私のようなメンドクサイオタクは、マーケティング戦略上(いわゆる販促活動)の「かけ合わせ」では、仕掛けに慣れてしまった面もあるので、心が動きにくくなっていると思います(財布のひもはなかなか緩まない)。しかしここまでコンテンツ(商品)開発という川上までさかのぼり、綿密に作品作りをされてしまうとハマってしまうんですね。悔しいですが。

私の知り合いだけでも、これらの作品にハマってギターを買った人が3人います(1本40万~60万円のクラスです)。アメリカ製のギターは大きくて重いので「どうかな?」と思いますが、まあがんばれ。

私が通うドラム教室の先生に「ガルクラ」による集客効果について聞いてみましたが「楽曲が難しすぎてダメ!演奏経験がない人でも無理だとわかるレベルだから笑」とのこと。う~ん、なかなか難しい。

「かけ合わせ」は、商品の強みをさらに大きくしたり、新たな切り口を生み出す可能性を持っています。一方で、とがらせたコンセプトをぼやけたものにしてしまうリスクもあるので注意が必要です。

またチェック機能として、市場性も忘れずに評価します。とがらせまくった商品は唯一無二のものですが、ニーズがあるかどうかは別問題です。

差別化の際には「市場に受け入れられる」という必要条件も加味することを忘れてはならないと思います。

先日ある台湾料理屋さんで「三杯鶏」というメニューを見つけ、小踊りして注文しました。味も値段も満足したのですが、オーナーに話を聞くと「あまり注文はないね」との答え。「三杯鶏」は私の大好きな料理ですが、日本ではあまり見かけません。特徴があって美味しい料理なのに市場には受けいれられていない。オーナー曰く「日本人はハーブが苦手な人が多いんだよね。でもこの味がないと三杯鶏じゃないし、難しいね」とのこと。

日本ですっかり定着したタイ料理でもパクチー(ハーブ)はたっぷり使いますので、認知度が高まれば人気が出るのかもしれませんが、残念です。

教科書通りの答えですが、三杯鶏は「とんがってはいるが市場性がない的の外れた商品。とんがれば良いというものではない」という評価になってしまうのでしょう。

ホント美味しいのになぁ…。

「とんがる」ことも「かけ合わせる」ことも商品開発の一環ですが、前者はゼロを一にすることで、後者は前記の通り一を十にする行為なのかもしれません。どちらも「差別化」には必要なことですから、両方の視点を入れていただければ良いなと思う次第です。

もちろん市場性の「チェック」は忘れずに。

ここまで読んでいただいてありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?