【ふしぎ旅】夕鶴の里

山形県南陽市にある鶴布山珍蔵寺。

この寺の由来として有名な、”鶴の恩返し”の話がある。

その昔、金蔵という正直者がいた。

ある日、町での商いの帰り道、悪ガキどもが、大きな鶴をいじめていた。

金蔵は、不憫に思い、有り金はたいて、その鶴を助けた。

その世、美女が金蔵の家にやってきて「私をあなたの妻にしてください。ここで働かせてください」と言ってきた。

何べん断っても、帰らないので、仕方なく、金蔵はその女をうけいれた。

女は織物が上手で、織った布は高く売れた。

ある日、女が「決して、私の部屋をのぞかないでください」と言い、部屋にこもった。

部屋からは、機織りの音が聞こえるが、女が部屋から出てくることはない。

金蔵は待ちきれず、部屋の中をのぞくと、そこには女でなく、一羽の鶴が、自分の羽をむしっては、織りということを繰り返し、すでに裸となっている姿であった。

金蔵が驚いて声をあげると、羽根のなくなった鶴が機織りを止め、言った。

「見ないでくださいと言ったのに約束を破ったのですね。ごらんの通り、私は人間でなく、あの日あなたに助けられた鶴です。恩返しに、私の毛で”おまんだら”(曼荼羅絵)を織りました。これが私の形見です。さようなら。」と言って消えていなくなった。

その後、金蔵は思うところがあり、仏門に入った。その寺の名前を金蔵寺と言う。鶴が織ったと言われる鶴の毛織物が寺の宝とされ、その宝から鶴布山珍蔵寺と言うようになった。

日本での典型的な異類婚姻譚でも知られるこの話だが、それが寺の由来で、さらに鶴が織ったとされる布が寺宝とされているのが面白い。

おそらく最初は、「全ての命は大切にしよう。因果応報。」という意味を含んだ法話的な話だったのだろう。

そこに、新潟や山形などで知られる民話「見るなの座敷」の「見るなのタブー」の話が結びついたということだろうか。

さらには、鶴という畜生が自分の羽をむしるという自己犠牲により、仏宝を生むという救済の物語ともなっている。

かなり念入りに作られた物語のようで、舞台として人気が出たというのも納得だ。

もっとも、この話、あまり知られていないが別バージョンの話がある。

鶴は、実際は「おつる」という女性の名で、平安末期、都から東北の方に事情があって、下ってきた。(おそらく、奥州十二年合戦での、スパイではなかったか)

追われて、逃げ込むように金蔵の家に入った。

かくまってくれた礼にと、都でも織る者が少ない珍しい織物を織り、金蔵に売るようにと伝える。

この織物は珍しいと好評で金蔵は富を得る。

しかし、その珍しさ故に、おつるが金蔵の家に、隠れていたことが見つかり、殺されることとなる。

密かに、恋心を抱いていた金蔵は、世を儚んで、仏門に入った。

こちらの方は、かなり色気のある話ではあるが、ただただ救いのない切ない話だ。

教訓めいたところは無いので、寺の由来としては、いささか難しいであろう。

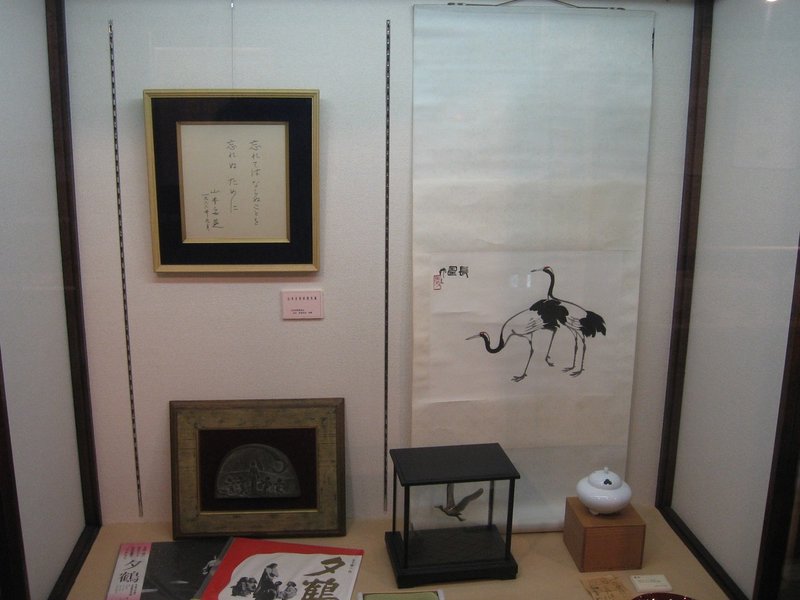

この珍蔵寺の近くに「夕鶴の里資料館」と言う施設があり、木下順二の戯曲「夕鶴」が、この鶴の恩返しを舞台にしていることから、その作品の資料、この地方にまつわる民話の紹介、また機織りの話であることから、機織り機や、絹糸が作られるまでの資料など、色々と展示されているので、訪れる際にはあわせて楽しみたい。

お読みいただきありがとうございます。 よろしければ、感想などいただけるとありがたいです。