3Dプリンター講座をKyoto Makers Garageさんと実施しました

私たちe-donutsは、京都府立嵯峨野高等学校の探究学習をサポートしています。

今回、「3Dプリンターを校内に設置しているが、使い方を生徒に教える機会がなく、活用しきれていない」「アート・ものづくりに関心のある生徒に使い方を教え、自走できるようにしたい」という相談を受け、CADツールと3Dプリンターの使い方講座を実施しました。

なお、当講座はKyoto Makers Garageさんの協力を得て実施しています。

※この記事は、学校の許可を得て作成しています

モノを"単純なカタチ"で捉える。3Dモデルを組み立てるコツ

本講座は、嵯峨野高校2年生探究授業の中で、芸術工学やものづくりに関心のある生徒を対象に行いました。

当日はKyoto Makers Garageから平野さんに講師としてお越しいただき、まず生徒たちは、そもそも3Dモデルを構築する上で大事な要素について教わりました。

モノを"単純なカタチ"で捉えるために、まずは平面でモノを見つめること。次に、モノを別の角度から見ることで徐々に情報量を増やし、3Dでモノを捉えることを教わりました。

まずはカメラを正面から平面として"単純化"して捉えています。

実際にCADを使ってみる。ソフトの操作法を知り、自分なりのツボを描画

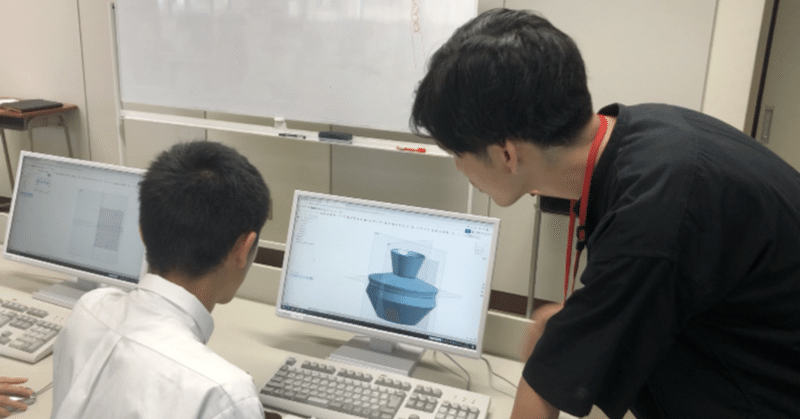

次に、実際にCADソフト(今回はOnshapeを使用)の基本操作を丁寧に教ったうえで、演習パートに移りました。

生徒は一人ひとりツボを作ることをゴールに、徐々に画面上で3Dモデルの組み立てを行っていきました。

遂に実際に出力。自分たちの制作物を3Dプリント

最後に、実際にデータをエクスポートし、3Dプリンターを通じて出力するところまで行いました。

スライサーの使い方や機材のセッティング方法などを横で教えてもらいながら、実際の出力まで経験することができました。

今回、e-donutsが当講座を企画したのは、「ものづくりがしたい」生徒たちの背中押しをしたい。そのために、「学校に埋もれている」3Dプリンターという素晴らしい機材を活用できる方法を知り、今後の探究を深めてほしいという思いからでした。

Kyoto Makers Garageさんのご協力もあり、当講座を受けた生徒は一通りの使い方を覚え、ものづくりに対する前向きなマインドセットを得たように感じています。

今後、各学校にこういった「ものづくりを後押しする環境」の整備を進めていきます。

これからも日本の公教育現場の様子や、探究的な学び活動について発信していきます。

#いいね&フォローお待ちしています!