【読書】2023年に読んで面白かった本・9冊くらい

タイトルの通りです。もう2024年の6月ですが、まぁそのあたりは、お許しください。

なお文章メインの本だけです。あといわゆるホラー作品は別腹なので、ここにはないです。

1.『秘曲・笑傲江湖』1~7巻/金庸

2023年の正月休みを潰して読み倒したのがこちら。中国武侠小説の王様、金庸の代表作であります。

「中国の小説……なんか……難しい感じなんでしょ……」と思ったら大間違いである。逆です。スーパー娯楽小説ですよ。そしてムチャクチャですよ。

荷を守りながら運ぶ武装運送屋がいきなり襲撃され、若き息子がひとり生き残る。ウムなるほど、この息子が修行して復讐するのだなと思っていたら、なんかカッコよく出てきたつよつよのナイスガイ・令狐冲に主人公の座がスーッ……と移転。

それはさておき秘伝書を巡る正教と邪教の争いとか、令狐冲の好漢ぶり&ラブストーリーとか、無限に出てきて怪奇な技を披露して去っていくだけの怪人たちとか、前フリもなくいきなり出てきて悪者の手足を引きちぎる山人ブラザーズ(7人)とか、クソデカ巨体坊主などがどんどん出現、暴れまわったりバトルしたり言い争ったり急に死んだりする。

新聞連載だったこともあろうが、とにかく今この瞬間この展開が面白ければいいという意思に貫かれていて、一言で言えばムチャクチャなのです。ムチャクチャだけど、面白い。

刹那を生きるような展開が押し寄せてくるけど、読んでいるとこれ、徐々に慣れてくるからおそろしい。細かいことはどうでもよくなる。中国って、でっかい川があるでしょう。黄河とか長江とか……。あの大きな流れに流されていくような心持ちになっていきます。中国武侠小説おそるべし、と思いました。ただ、あまりにもパワフルで、ものすごく疲れました。

2.『蒼茫の大地、滅ぶ』(上・下)/西村寿行

昭和の暴力&エロス小説「ハードロマン」の第一人者、西村寿行によるワクワクいきものパニック小説。西村寿行は人を殺したり女が襲われたりする小説を書く一方でこういうのも書いていたのである。

総重量2億トン、長さ20kmのバッタの群れが中国大陸から襲来し東北地方を蹂躙、米や野菜が喰われて東北六県は壊滅状態に陥り数十万人の難民が出現。

しかし東京の日本政府は、

「いやぁ~打つ手ないッスわ! 6000億円やるからそっちで何とかしてチョ! 東北からの移民は受け入れねぇから! あと助けにも行けねぇわ! 自力でがんばって~!」

と実質の棄民政策に出る。

ここでキレたのは青森県知事、

「じゃあいいよ! そっちがその気ならな……

東北六県で! 日本から独立してやるよ!!」

とブチ上げて、アメリカとソビエトも巻き込んで独立国を立ち上げようとするのであった。

西村寿行にはこれ以前にわくわく大量ネズミパニック『滅びの笛』(甲府が壊滅します)という逸品があり、本作はこれをスケールアップしてからポリティカル要素を足したような倍々にグレートな作品となっている。

「バッタのみんな~あつまれ~!」のパニックストーリーから「東北独立してやんよ!」の方面に舵を切るあたりで作品の毛色が変わるけどこっちはこっちで面白い。

相変わらず終盤の「えっ……そんな感じで終わるの……?」感はすごいが、まぁ98%くらいは楽しませてもらえるので、いいのではなかろうか。娯楽小説というのは頁をめくらせてナンボである。強い。強い小説だった。

なお西村寿行の短編集『妖魔』には、発言力が強い住人連中が仕切る金持ち住宅地にヤスデ(なんかゲジゲジしたやつ)がわんさか出てくるわくわく虫さんパニック短編「廃墟」があり、話の手つきは前述2作とほぼ同じだが、短編なので濃縮還元されている。オススメです。

3.『昏き処刑台』/勝目梓 (※旧題は『処刑台の昏き祭り』)

昨年読んだ中では1、2を争う面白さだった。勝目梓も「ハードロマン」小説で有名な作家だけれど、本作はプロットの面白さと回し方でもう魅せる魅せる。本は、表紙で判断してはいけない。

新病院誘致に絡んでの大病院の時短診療によって妻子を失った男が、不正の匂いをかぎつける。

復讐のため大病院の院長の娘を誘拐、「不正行為を告白せよ」と院長、不動産屋、市長の三人に揺さぶりをかける……。

が。

市長お抱えの私設秘書がヤクザだったからさぁ大変。

「まぁまぁ皆さん落ち着いて。疑心暗鬼にとらわれちゃいけまけん。冷静に考えてみましょう」

「不正の告白を迫ってくるということは市長の敵/医師会の敵/ストの際に苦しんだ患者絡み このどれかでしょう」

「政敵がこんな面倒なことするはずがない。個人の仕業だ。そんなわけでストの際に治療が間に合わず死んだ人間の関係者を洗ってみます」

「一両日中にはわかるでしょう。アッそうだ私のツテで自由に動けて荒事のできる奴を何人か呼んでおこう。明日には来ます」

こ、このヤクザ……賢い!!

インテリヤクザによって追い詰められていく誘拐犯。だがこちらも負けじと頭が回るしカラテも強い。加えて人質はこっちの手にあり、不正発覚を怖れる先方は警察に通報できないのだ。絶妙のバランス、先の読めないゲームがはじまる!

どぎついエロが少しあれど、軽妙な頭脳戦といった趣の面白さに満ち溢れていて最高によい。文体もシャキシャキと乾いて歯切れよく、内容や展開に出し惜しみがないし、双方がベストのカードを切り続けて流れが停滞しないので読んでいて気持ちがいい。このドライさと速度の中に垂らされる一握りの情感がまたいい味を出している。

幕切れもあまりにあざやかで、読み終わって心の中で拍手をしてしまった。エンタメの鑑のような作品だと思う。これエロを取り除けば、いま映像化しても全然イケるのではなかろうか? あまりに面白かったのでKindleで読んだのに紙の本で買ってしまったくらいである。純然たる面白さに餓えている方々、オススメですよ。

4.『白い雨』『夜』/赤川次郎

昭和の娯楽小説と言えばこの人を忘れてはいけないのだ。

主にユーモアミステリとか軽めの本のイメージがある赤川次郎。しかしクッソすごい量の本を書いているのでホラーやパニック小説もある。ご紹介したいのはこの2冊。

『白い雨』は、蛍光色に光る白い雨が山に降るお話。それを浴びた村の人や登山中の学生たちがゆっくり壊れて凶暴化。心の底に溜まっていた汚物が爆発するように周囲の人間をバンボコ殺していくという代物である。村が燃える。

『夜』は他の住宅街からは遠く離れた20戸にも満たぬ新興住宅地が舞台で、地震によって唯一の街への道であった橋が崩落、しかもなんか黒くてデカい生き物がいきなり出てきて人をベシベシ殺す。

両作、「白い雨は米軍が輸送中の化学兵器で」だの「研究所から逃げ出した生物が」だのいう背景はない。潔く何もない。雨に打たれたら発狂するんです。黒い怪物が人を襲うんです。以上。あきらめてください。

まどろっこしい設定とか真相とかは全ブッチして面白さに全振りしている。キャラクターもドラマも流れを阻害することなく、テンプレの粋を脱しない。だがそれがよい。

ただまぁ、見事なオチみたいなのはつかないため、「おっ……? おう……そうですか……」みたいな気持ちにはなる。読んでる瞬間は滅法面白いので、もうそれでいいんじゃなかろうか。

5.『鵼の碑(ぬえのいしぶみ)』/京極夏彦

赤川次郎が昭和最強の娯楽小説家ならばこちらは平成最強のひとり。待った待ったよ待っていました、17年ぶりの京極堂&関口&木場&榎木津、「百鬼夜行」シリーズ長編最新作!

「お待たせはしましたが私、17年間遊んでいたわけではなくて」と京極先生は仰るでしょうが(実際言ってた)(各メディアのインタビューで10回くらい言ってた)、17年ぶりとなればもう出るというだけで感無量、読みはじめたら「鵼」の出てくる古典がどしどし引用されていきなり幻惑され、複数の軸が重なり寄り合いもつれて浮かび上がるのは異様な像、気づいた時にはこの世は鵼。その虚妄を落とすは我らが京極堂! ヨッ! 古本屋!!

シャキシャキした「新世代」って感じの新キャラが登場し、終盤には「ひとつの時代の終わり」がスッと差し出され、マンネリに陥らぬ娯楽精神に酩酊するばかり。他方ではいつもの連中もドタバタワタワタしていて(中禅寺敦子は別シリーズにて辻斬りとかと戦っているため本作では欠席)楽しい楽しい。

いろんな人の感想が飛び交っておりましょうから、私からは「いやぁもうよかった」「ふひひ」「よかったわァ」「甘露甘露」「この新キャラは『K2』のあの人ですか?」くらいのことしか言えない。京極先生、続編、待っております。

「続編を待っていると言われても、他のシリーズの予定もありまして」と仰っていましたが(これも5回くらい言ってた)、とりあえず待っております。

なお「17年のブランクについて」「今回の中身、構成、狙い」「今後の予定」などについていちばん詳しくまとまっているのは『2024 本格ミステリベスト10』掲載の京極先生へのインタビューです。

6.『細木数子 魔女の履歴書』/溝口敦

京極夏彦といったら妖怪……そういや鬼太郎では「魔女」も西洋妖怪扱いだったね!

そんなわけで、次はこの本。

若い人のために説明すると、この細木数子(2021年没)は占い師。生まれ年なんかで人を金星人とか火星人とかに分類する『六星占術』を書いて大ベストセラーにし、金を儲けてデケぇお屋敷を建てたりした。占い本は毎年出るので一度定番と化したら延々と売れるのである。

2000年代にはテレビに出てタレントや世相を偉そうに斬りまくり。「あんた! 地獄に行くわよ!」と人を脅したり、芸人に運気が上がるよう改名させたりしていた。

一方で、

「墓石に家紋をつけると一族が滅ぶわよ!」

「音を立てないように手を叩く! これが神社の正しいお参りの仕方よ!」

「ニワトリの卵はクスリで作られてるのよ!」

などの怪奇断定をぶち上げて業界から抗議されたりもした。しかし視聴率はガンガンに獲っていたという。とんでもねぇ時代ですよ。

本書はヤクザ・ルポタージュで有名な溝口敦がこの細木数子の生い立ちと背景に迫るノンフィクション本。

なんでヤクザ専門の人が占い師を探るの? と言えば、この細木数子、ヤクザと仲良くなって成り上がったからである。ついでに「六星占術」は別の占い師からのパクり。人を怖がらせて墓石と仏壇を売ったりもしていた。それはもう大変な女だったのだ。

しかしながら。

数々の悪行や非倫理的、反社会的な繋がりへの非難の心を一旦、どうにかして棚に上げて読むと、どてらい女の一代記として大変に面白い。

平気で人を食い物にし足蹴にし、騙して脅して財を成す。悪。悪だが、尋常でなく太い。怪物である。昭和平成を生き抜いた悪女一代記。まぁ見習うつもりはないけど。皆さんも絶対に真似しないでください。正しく生きましょう。

7.『深夜特急』1~6/沢木耕太郎

同じルポタージュでもガラリと変わってこちらは旅行記。『テロルの決算』で有名な沢木耕太郎が26歳の時、インドからロンドンまで、乗り合いバスで地道に歩んだ泥臭い旅路。

日本を出てインドのデリーへ。ここがスタート地点であり本の冒頭なのだけれど、沢木耕太郎、半年くらいここで「アーーー」とやっていた。

「アーーーどこに向かおうかなァ~。まぁ最終的な目的地はロンドンだけど、どこをどう経て行こうかな~悩むわぁ~。とりあえず今日はいいか~。お茶とか飲んでそらへん歩いてェ~」

などとダラダラ過ごしていたのである。半年。

インドという国の風土や雰囲気のせいだろうか。安宿には自分と似たような気持ち・境遇の、各国の若者たちが溢れていて、その居心地のよさもあっただろう。

と、ある日、同室のピエール(無論、沢木と似たような流浪の男である)の寝姿と目つきを見て沢木は「心の底から驚いてしまった。狼狽してしまった。見てはならぬものを見てしまった気がした」

どんな寝姿だったのかは読んでいただくことにして、沢木耕太郎はヤベェ、と荷物をひっつかんでバスへと走り、旅路ははじまる。「だるぅ~。だるいわァ~」とスタート地点でつまずいてるあたりの人間らしさが素晴らしい。

香港では連れ込み宿に泊まり人生劇場の一部となり、マカオのカジノでは『賭博黙示録カイジ』の下り坂シーンのような心境でサイコロ賭博にドハマりし……

多様な国々、目に写る風景、身体と心を通りすぎていく人々が、沢木耕太郎の冷静で骨のある文章で紡がれていく。

若者にしか触ることのできぬ「旅」のリアルさ、瑞々しさ。ネットが発達しようがAIがどうなろうが、人と人のふれあい、旅の手触りは永遠に変わらないことを思わせる。

時代や風景が変遷しても変わらないものを抱えた永遠の名著ではないだろうか。まだ全部読んでないけど……いや……日々がだるくてェ……

8.『このあたりの人々』/川上弘美

旅のあとは家に帰りましょう。川上弘美が描く「わたし」の身の回りの物事や人々、ちょっと変な出来事。

ゆるやかなエッセイだと思いますか? 思いますよね? まず目次の一部をご覧ください。

なんですかこれは。

「にわとり地獄」「のうみそ」「影じじい」「六人団地」。不安になってくる。不穏しかない。しかも「にわとり地獄」の次が「おばあちゃん」ですよ。「のうみそ」の次は「演歌歌手」ですよ。どうしたんですか。何が起きているんですか。

本書は川上弘美による、なんだかよくわからない感じの地域と人間、または人ではないものを描く幻想小説集である。いやこれ幻想、と言っていいのだろうか。というのも川上弘美が語るへんな地域に境界はない。「変だ」「おかしい」「この世ではない」とも言われず、こっちの日常と地続きのどこかなのだ。ゆめまぼろしではない。なんか、こらへんにぽこっとある情景。

どう読んだって変な世界を、川上弘美は当たり前のように語る。読者を引き込もうとしない。淡々とやさしく穏やかに語る。そのうち、アッこの人も「あっち側の人」なんだッと気づくが、気づいた時にはもう遅い。ニコニコおだやかな笑顔に手を引かれて、いつからかもう私も「このあたり」に来ている。肉体も半分くらい変質している。

読んでいると夢と現があいまいになってきて、脳のうしろがとろんと溶けたりキューッと締め上げられたりする。端的に言ってすごくヤバい。あの世の食べ物を口に入れたらこういう気分になるのではないか。たぶん大麻よりも効く。

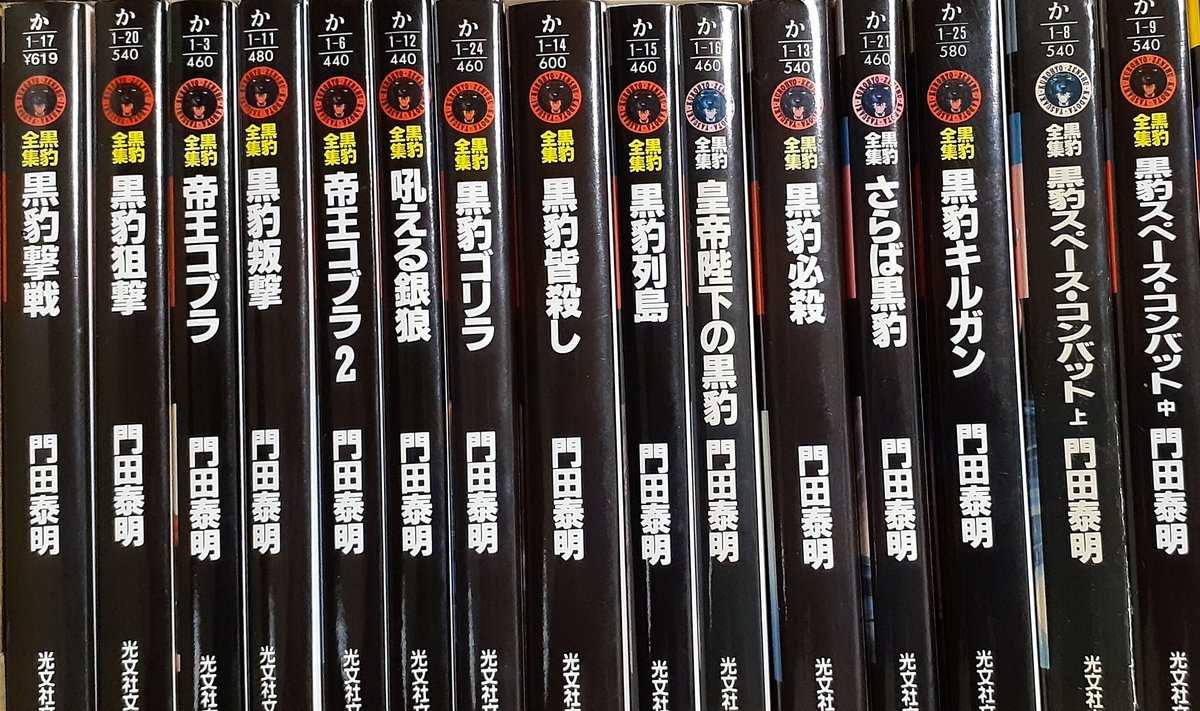

9.『黒豹スペース・コンバット』(上・中・下)/門田泰明

トリを飾るのはこれだ。

500万部のベストセラー、

「特命武装検事 黒木豹介」=黒豹シリーズ

最大規模で送る超大作!

特命武装検事・黒木豹介とは、日本の政府首脳の特命を受けて動く、特別な武装が許された、テロや犯罪計画を捜査・阻止する影の検事のことである。

主人公・黒木豹介は身長180センチ超、鋼のような肉体、驚異的な身体能力、ホテルのロビーとかを歩いていれば大概の女はチラ見するカッコよさを持ち、銃は電光石火の早撃ち、刀剣などの武器も使い、素手の格闘では敵の肋骨を引き抜いたりできる、とにかく凄い男である。

非道な奴らの行いにはストレートに怒り、独自の哲学と美学を持ち、弱きを助け悪をくじく……完全に凄くて強い、真の男……。

黒木はこれまでに、

「遺伝子操作された黄金美女による殺戮事件」

「北海道・自衛隊員200名失踪事件」

「超能力兵士による首脳心霊暗殺計画」

「人工地震で北海道・東北地方を日本列島からブチッと切り離そうとする陰謀」

などを捜査・阻止してきた。

月に一冊の新作刊行という猛スピードで出していた本シリーズが爆発的な売り上げを見せはじめ、「よしっ」と腹を決めた作者が腰を据えて執筆したのがこの、『黒豹スペース・コンバット』なのである。

それまでは一冊完結だったのがいきなり上中下巻の大著となった。舞台は日本から、いろいろあって宇宙へ、月面の謎の基地、そして悪の組織の本拠地に突撃! 空前の大スケール! 気合の入り方が違う! なおUFOと地球外生命体も出る!! あの007もカメオ出演!!!

内容としては、

上巻:月面からのSOS! 世界各国もヤバい!

中巻:ロケットで月面へ! 悪の基地での激闘!

下巻:帰着。悪の組織が隠れる大アマゾンへ!

という感じ。

上記のストーリーを主軸に悪の組織「ベルメーリャ・ナターウ(日本語訳:赤いクリスマス)」からの刺客はどんどん来るし、秘書にして強き恋人・沙霧とのロマンスがあり、ロマンスの途中だろうが構わず悪の組織は襲撃してくる。

とにかく危機かスリルかアクションかラブのどれか、または複合が次々とやって来る。宇宙空間ではUFOもビームで攻撃してくる。大変である。

加えて当時最新のスペースシャトルや宇宙開発の知識もぶち込まれており、マジでパツパツに充実している。脂が乗っているとはこのことだ。

長くエンタメ小説をやってきて、勢いに乗って気力体力ともに充実していた作家が生み出した畢竟の大作、と呼ぶにふさわしい作品だと思う。

惜しむらくは本作を含む「黒豹」シリーズ全20作(2024年現在)、電子書籍になっていない。物理の古本でしか買えない。なんたることか。

時代の流れで文化・テクノロジー・価値観的に古くなった箇所はあれど、そんなものはどんな本でも似たり寄ったりであろう。

こんなに面白ぇ娯楽小説がいま気軽に読めないというのは、日本の文化的損失ではないのか? と割と……結構……それなりに、私は思っているのである。

……そんなわけで、今年中に「黒豹」シリーズ全作レビューを書こうと思います。出版社や門田泰明先生からオファーとかは一切来ていません。いちファンの執念です。気長にお待ちくださいますよう……

●おわり●

この記事が参加している募集

サポートをしていただくと、ゾウのごはんがすこし増えます。