#スペシャルオリンピックス について

あんまり聞き慣れない方が多いかもしれませんが、今回はスペシャルオリンピックスについて紹介を兼ねて記事化します。

まずはスペシャルオリンピックス日本のHPから、その意義について記されている部分を抜粋しました。

スペシャルオリンピックスとは、知的障害のある人たちに様々なスポーツトレーニングとその成果の発表の場である競技会を、年間を通じ提供している国際的なスポーツ組織です。

スペシャルオリンピックスは非営利活動で、運営はボランティアと善意の寄付によっておこなわれています。

スペシャルオリンピックスでは、これらのスポーツ活動に参加する知的障害のある人たちをアスリートと呼んでいます。

"アスリート"という呼称

まず、アスリート、という呼称について触れていきますね。アスリートという呼称についてはイメージが先行している部分があるので、明確にしておきます。

俗にイメージしがちなのが、筋骨隆々のオリンピックの100m走に出てくるようなスポーツバリバリの人たちを指して使われる言葉だと思われてしまうかもしれませんが、根本的には異なります。

ギリシャ語のathlētēs(アスレーテース)に由来しているといわれ、その意味は『記録会や競技会に参加する人』のことを指す言葉です。

つまり、記録会や競技会が開かれており、そこに参加する人がいれば、その人はアスリート、ということになります。どういうことかといえば、障害の有無は関係がない、ということです。

どんな事情や状況であろうと関係なく、その人が記録会や競技会に参加するのであれば、その人はアスリートという呼称で呼ばれるべき存在であるということです。

非営利活動

巷でもよく聞くNPO法人なんかも非営利活動法人ですよね。実は、非営利活動法人というのはNPO以外にもいくつか種類があります。

まず、『営利』と『非営利』の違いについて述べておく必要があると思いますので、書きます。

『営利』というのは、株主などの(構成員と呼ばれる)資本を出す人たちのために経済的利益を追求し、団体の利益を株主などの構成員が分配することを意味します。

『非営利』というのは、株主などの資本を出す人たちに利益が上がったとしても分配しない、分配することを目的とせずに団体の目的を達成するための費用に充てることとされています。

よく間違われるのが、非営利だからといって利益を上げてはいけないかのような言われ方をされますが、それは間違っています。

株主をはじめとした構成員に分配し還元しなければ。利益を上げてもいいのです。それでなければ、どうやって公益的な活動をする人たちは日々の生活をすればいいのでしょう。

どうも非営利という言葉だけが一人歩きし、非営利法人の場合は営利をあげなくて良い。寄付などで賄われる団体だ、という誤った認識がはびこっているように感じますので、この機会に認識していただけると幸いです。

競技会だけではない

上記の引用文の中で、こういう一文があります。

知的障害のある人たちに様々なスポーツトレーニングとその成果の発表の場である競技会を、年間を通じ提供している国際的なスポーツ組織です。

これは、スペシャルオリンピックスという組織は、その対象となる方々に対し、ただ競技会の場を用意するだけでなく、そのプロセスも体系化立てて提供する存在ですよ、ということです。

スペシャルオリンピックスは夏季・冬季の2期行われ、その中で、あわせて24競技が扱われる。

それぞれに初級・中級・上級といった具合に習熟度に応じて段階分けを行っており、各人の状況に合わせて競技を取り組む形になる。

そして、指導者はその中で各人の状況や環境、習熟度を鑑みた上で声がけを行い、実際にやらせ、フィードバックを行う形で練習を行います。

スペシャルオリンピックスが行なっている取り組みは、スポーツを通じて『場所』や『機会』を提供する事であり、その範囲は広く、大きなものだというのはHPをご覧いただければお分かりになろうかと思います。

ぜひ、ご覧ください。

知的障害者、という括りを改める

果たして、障害者、という括りが適切なのかどうかという表現の仕方についての疑義はいろいろあるかと思いますが、落合陽一さんは『多様性』という言葉で表現されていました。

これにはなるほど、と手を打ったぐらいに納得してまして、いわゆる身体障害者、と括られている人たちは『身体的多様性の高い人』と呼称を改めることができます。

落合さんが魔法の世紀の中でメガネを例えにしたうえで障害について語っているのですが、昔はメガネをかけている事は障害者であるという括りをされていたのだけれど、メガネというソリューションが起こる事で健常者になった、と。

知的な多様性の高い人たち、と呼称を改める事は、彼らに接する機会が少ない人ほど持つべき認識だと僕は思っています。

彼らと僕たちで何が違うのかといえば、生物学上は「ヒト」であり、同じ生物です。ただ、人種が異なり、話す言葉が違うのと同じ程度で、多様性の高い人、という事です。

スポーツにできる事

スポーツ、という一つの機会や場所をスペシャルオリンピックスが提供できているのは、スポーツが持つ汎用性の高さともいえますが、スポーツというのはあらゆるものを飲み込んでしまえる袋のような存在だといえます。

誰が取り組もうが、そのルールさえ設けてあり、その中で行われ、取り組む人たちが自己達成を目指すことができるのであれば、それは立派なスポーツです。

だからこそ、スペシャルオリンピックスの取り組みも、なんでも飲み込んでしまえる袋のような存在であるスポーツを利用しているのではないでしょうか。

だとしたら、余計にスポーツが持つ普遍性や不可逆性ともいえる「動じない存在感」については、活用の仕方や利用方法の工夫など、その価値を考える必要があります。

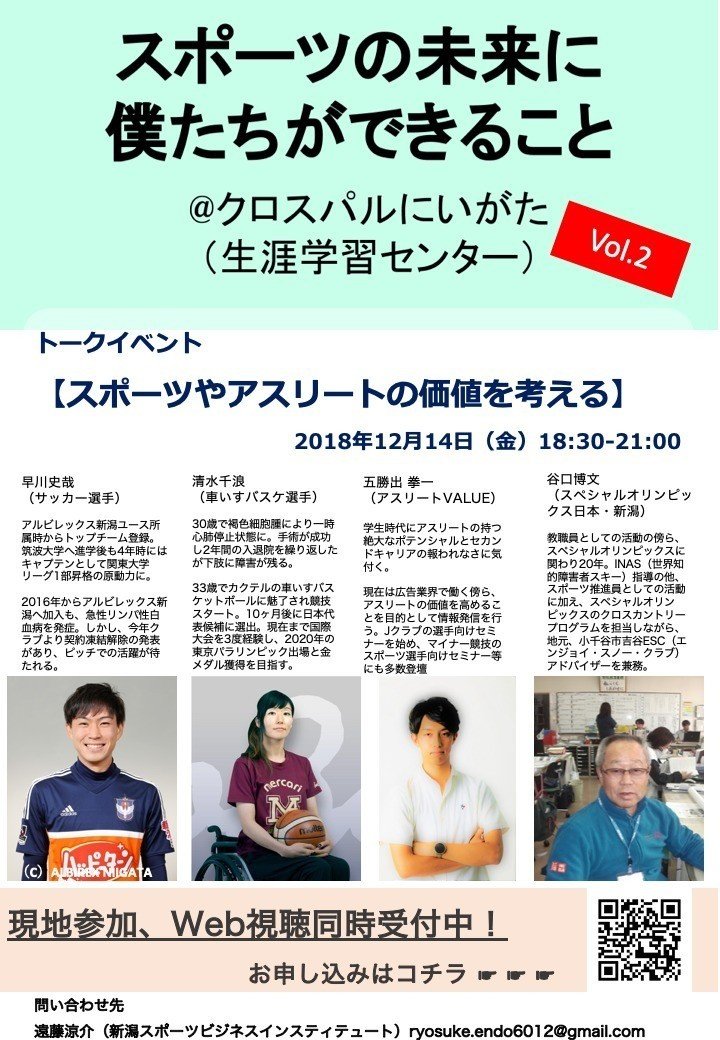

12/14にその機会を設けていますので、ぜひ、ご参加ください!(下記の画像をクリックするとチケットサイトへ)

最後までお読みいただき、本当にありがとうございます。 お読みいただき、それについてコメントつきで各SNSへ投稿していただけたら即座に反応の上でお礼を申し上げます!