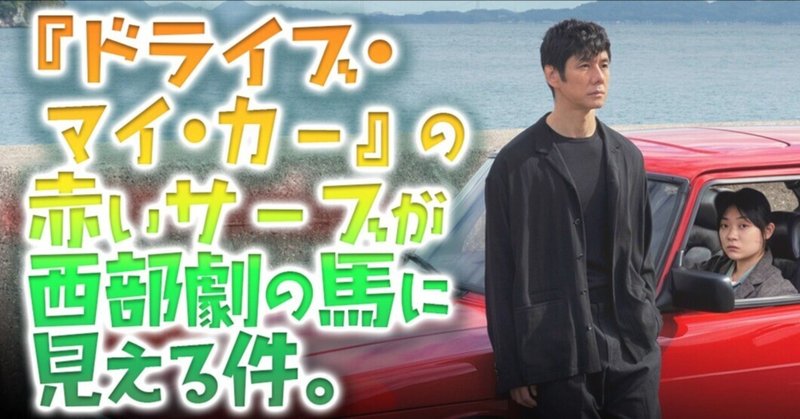

『ドライブ・マイ・カー』の赤いサーブが西部劇の馬に見える件。

『ドライブ・マイ・カー』が英国アカデミー賞でも受賞しましたねー。日本アカデミー、英国アカデミーと続いて、いよいよ本丸に近づいてきた感あります☆

さて、映画館で3時間越えの映画『ドライブ・マイ・カー』を見るのは本当に素晴らしい体験だったのですが、家でBlu-rayで観るのもこれはこれで素晴らしい体験でした。

あっちのシーン見たりこっちのシーン見たり、繰り返し演技のディテールを見たり、カメラワークを何度も見返したり・・・そんな事をしていたら、ふと家福の赤いサーブ(自動車)が馬に見えてきたんです。老いたガンマンの愛馬に。

そう見えたのはクライマックスの雪山のシーンの最後のシーン。家福がみさきに「大丈夫だ。僕たちはきっと、大丈夫だ」と言って、抱き合う二人の引きのショットがあって、次に雪道に停まった赤いサーブの長めの単独ショットが入るんですね。雲が晴れてサーブに陽の光が降り注ぐんですが、その姿がすごく気持ちよさそうで・・・あ、こういうショットって昔よく見た・・・これ馬でしょ。西部劇とかでよく見たショットじゃないですか。主人の帰りを待っている愛馬が超かわいいショット。

そうしたら急に西島さん演じる家福がイーストウッドみたいな老ガンマンに見えてきて、この『ドライブ・マイ・カー』という作品がまた深く理解できた気がしたんです。

愛馬・サーブ

で、赤いサーブの登場シーンをBlu-rayを巻き戻して見返し始めると、すべてのシーンの赤いサーブが西部劇の馬に見えてきました(笑)。

最初に赤いサーブが登場するのは、家福が妻・音を乗せて高速道路を疾走するシーン。これは西部劇で事件が起こる前の平和な夫婦、老ガンマンがその妻を後ろに乗せて愛馬サーブで草原を疾走するシーンにあたりますね。

家福は音を彼女の職場に送り、駐車場で車を降りた音と運転席の家福が短い他愛ない会話をします。このショットも馬に乗った老ガンマンと、それを見上げる妻の愛が溢れるショットに見えました。愛馬サーブは何も言わず、二人の会話を聞くでもなく聞かないでもなくニヤニヤしていて、そして主人が出発の合図をすると走り出します。今度は主人の職場である劇場へと向かうのです。

それから次は、海外の演劇祭に参加するため成田空港に向かう家福のシーン。

家福は赤いサーブを駆って高速道路を疾走しています。そして成田空港の駐車場に着き、サーブから荷物を下ろそうとした家福にウラジオストック演劇祭からメールが着信します。寒波で飛行機が飛ばないと。サーブが「どうする?」と言わんばかりにバックドアの大口を開けながら待っています。家福はちょっと考えて、バックドアを閉め、そしてサーブに乗り込みます。まるで家福とサーブの間に無言の会話があるかのごとくの素敵なシーンです。サーブ可愛い!(ここ、脚本上では駐車場ではなく、もう家福は空港の中に入っていてスーツケースを引きながら…になっているんですよね。駐車場に変更になって本当に良かった!)

そしてまた高速道路を今度は逆に家に向かって疾走する家福とサーブ。家福のマンションに着いて、サーブは機械式駐車場に入って行きます。そうして家に帰った家福は、妻・音が知らない男とベットを共にしているところを目撃してしまうのですが・・・そーっと家を出た家福は機械式駐車場に戻ります。煙草に火を点ける家福、すると機械式駐車場の扉がゴーッと開き、赤いサーブが出てきます。傷ついた主人の心に寄り添うように。

こんな感じに家福と赤いサーブの心の交流が描かれているんですね、Blu-rayをよく見返すと。まるでサーブの表情を映しているみたいな、馬がその円らな瞳で何か無言の返事をしているような、それを家福が聞いているような間を思わせる編集で、家福とサーブの交流が描かれているのです。

愛馬に乗れない老ガンマン

そして一週間後、ウラジオストックから帰国した家福はサーブに乗って家に帰る道で、左側から来た自動車と接触事故を起こします。家福はいつの間にか緑内障で左目がよく見えなくなっていたのです。医者にサーブを運転し続けるには緑内障の治療が必要だと告げられます。

修理から帰ってきたサーブを運転するのは音。家福は助手席で不機嫌そうにしています。もちろん音は家福の目を心配して自分が運転することを申し出たんですが、家福は「俺をポンコツ扱いするな。少しくらい目が見えなくても運転くらいちゃんとできる」と言わんばかりに拗ねているのです。家福は音の運転に細かいダメ出しをして、音にモラハラだよと笑われます。

このシーンで家福が「目が悪くなって愛馬を駆れなくなった老ガンマン」に見えてきました。家福が老ガンマンでサーブが愛馬・・・そうしたら、ボクが最初に『ドライブ・マイ・カー』を劇場で見たときに感じた違和感「なぜ家福は広島で、あんなにも運転手をつけられることに抵抗したのか」がスッと解決したんです。

最初ボクは不自然なくらい嫌がる家福を見て「車の中でセリフの練習するのを邪魔されるのが嫌なのかな?」とか「音との思い出の車に誰かが入ってくるのが嫌なのかな?」とか思ったりしてたんですが・・・あ、違うなと。

おそらく家福は、この老ガンマンは、自分の愛馬に他の誰かが跨がるのが嫌だったんですよ。そしてバックシートに座ることは、彼のガンマンとしての衰えを認めることとイコールだったからです。

ここでちょっとボクが妄想したw西部劇版『ドライブ・マイ・カー』をさらっと書いてみますね。

それは銃が撃てなくなった老ガンマンの物語。

主人公は名うてのガンマン(俳優)。用心棒としてあちこちから呼ばれてはその見事なガンさばきで大活躍なのですが、ある日ガンマンは左目が見えなくなってしまい、さらに愛する妻を失ったショックもあって、銃が撃てなくなってしまいます(舞台に立てなくなる)。

そして二年後、すっかり老け込んだガンマンは銃が撃てなくてもできる仕事を探して、愛馬サーブと国中を旅して回っている。そして広島村での仕事の時に若いカウボーイ(みさき)と出会います。雇い主に「お前は老いたから、馬を駆るのは若者に任せろ」と言われたのです。ニガ虫を噛み殺したような顔でその指示に従う老ガンマン(ダーティー・ハリー!w)。

が、その若い無口なカウボーイの愛馬との接し方を見ているうちに、彼の中でのわだかまりは徐々に消え、彼は仕事に没頭し始めます。

そこに彼の亡き妻と関係があった(かもしれない)若く血気盛んなガンマンが老ガンマンを追ってやって来て、彼にうざがらみを始めます。若ガンマンは、老ガンマンが失ってしまったパッションに溢れ、折にふれ力比べを挑んできますが、老ガンマンは老練な技で彼の荒くれた技を無力化してゆきます。「相手を殺そうと意気込み過ぎて隙ができている。ただ引き金を引くだけでいいんだ」

そして色々あり(笑)、その血気盛んな若ガンマンは「あんたが羨ましかったんだ」と言い残し、酒場でのくだらない争いに巻き込まれて退場します。

若い戦力を失った広島村。だが決戦の日は迫っています。雇い主が老ガンマンに言います「お前が銃を持って戦うか、村が滅ぶかだ」。最初は「無理だ!」と抗う老ガンマンも最後には「わかった。二日考えさせてくれ」となります。

老ガンマンが若いカウボーイに「どこかじっくり考えられる場所に連れてってくれ」と言うと、若いカウボーイは無言で愛馬サーブを指します。愛馬と共にいる時間が一番自分らしくいられる時間だろうと。

そして老ガンマンと若いカウボーイは愛馬サーブで昼夜を問わず疾走します。今や老ガンマンは若いカウボーイを完全に信頼して手綱を任せています。そして若いカウボーイの故郷である滅んだ村で若いカウボーイが喋らなくなった理由(母を殺したエピソード)が明かされます。妻を失って傷ついていた老ガンマンと母を失って傷ついていた若いカウボーイ・・・二人は親子のように抱き合います。「俺たちは大丈夫だ。」

広島村に帰って、老ガンマンは封印してあったショットガンを握って戦場で戦っています(再び俳優として舞台に立つ)。彼の壮絶な戦いっぷりを見て、若いカウボーイは深い感銘を受けます。「我々はその日まで、生き続けなければならない」

数年後。別の街で、愛馬サーブに乗って仕事をしている若いカウボーイ。サーブを老ガンマンからゆずり受けたのだろう、彼はすっかり逞しくなっている。そこに老ガンマンの姿は見えない。あの戦いで死んでしまったのだろうか・・・。若いカウボーイが愛馬サーブにムチを入れる。疾走するサーブ。タイトルが出る『ドライブ・マイ・ホース』

ボクの妄想長文に付き合っていただいて、ありがとうございますw。

でもこう考えてみると家福がラストに登場しなかった意味も納得できますよね。だってこれは西部劇なのですから。老いたガンマンは若者たちに希望を残して去ってゆくものなのです。『シェーン』のように。

そして『ペイルライダー』『許されざる者』など一連のイーストウッドの西部劇モノのように・・・ある意味去年公開されたイーストウッドの監督主演最新作『クライマッチョ』も西部劇的でしたよね。

『クライマッチョ』と『ドライブ・マイ・カー』が同タイミングで出てきたのはもしかしたら何か意味があるのかもしれないです。どちらも手話で喋る女の子と主人公の老ガンマン的人物が交流する重要なシーンがあるのも、偶然とは言い難い符合ですしね。

しかしこの『ドライブ・マイ・カー』っていう映画は本当に重層的で、いろんな角度から見ることができます。まだまだ語りたい角度がありますもの。「復讐しない主人公」という角度、「ヤツメウナギ的生き方」という角度、「アジアの俳優が集まってロシア演劇を演じる」という角度・・・現代的なテーマが満載されています。そしてもちろん「村上春樹モノとして」の角度も(笑)。

そして今回強く感じたのは「濱口竜介監督が、最新のテーマに取り組む最新の映画を撮りながら、映画の歴史に対して深い深い敬意を払っている」ということ。その敬意が、瀬戸内の海沿いを疾走する赤いサーブをなんとも味わい深いものにしていたのですね。

小林でび <でびノート☆彡>

<関連記事>

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?