1人称で演じるか? 3人称で演じるか?

こんにちは、小林でびです。

年始のおみくじで大吉を引きまして、つい勢いで「よ~し!ことしは週1でこの<でびノート☆彡>を更新するぞ!」という抱負を掲げちゃったんですが・・・1週間ってあっという間なのね(笑)。なんとか3週目のブログのアップです。ふー。

今回のテーマは俳優さん・声優さんの「役作り」についてです。題して…

『1人称で演じるか? 3人称で演じるか?』

先日、子役向けの演技ワークショップで「ドラえもんの登場人物を演じてみよう!」というのをやったんですが、小学生って発想が柔らかいから、超かわいいドラミちゃんを演じる子がいたり、ホント面白かったんです。

ただボクが一点気になったのは、のび太を演じた子供たちが皆のび太を「ぐうたらでダメな子」として演じていた事なんです。意志薄弱で情けない子の演技をする・・・いや、一見正解そうに見える演技なんだけど・・・でもボクはそののび太にぜんぜん魅力を感じられなかったんです。魅力が無いって主人公失格ですよね。

役の分析として間違ってないのだけど、役作りとしては間違ってる。

ではこの「ぐうたらでダメな子」という役作りの一体なにが間違っているのでしょうか?・・・それはその人物をどの視点から見ているか、です。

のび太という人物を3人称的(He,She)な視点から見て分析してしまっているからです。そもそも役作りするときに人物を「分析」しちゃいけないんですよ。分析って客観視点になるから、批判的な目で人物を理解してしまう。

3人称的ではなくもっと1人称的に、もっと自分事としてのび太を感じるべきなんです。

のび太の視点に立って考えてみましょう。彼は自分のことをぐうたらでダメな情けない子だと感じているでしょうか?

たとえばドラえもんに「のび太君、そろそろ宿題したほうがいいんじゃないの?」と言われてのび太が「うーん。あと5分~」とか言いながら畳の上で昼寝しているときに、のび太は「ああ僕はぐうたらでダメな子だ」とか感じているでしょうか? 違います。

のび太が感じているのは「ああ、畳の上で昼寝するってなんて幸せなんだろう」です。その証拠に原作の漫画でこういうシーンでののび太の表情を見てみてください。どれも幸せそうな顔をしています(笑)。これがのび太。これこそがのび太の魅力なんです。ワークショップの子供たちが演じたのび太にはこれが足りなかった。

そう、客観的な評価としてののび太は「ぐうたらでダメな子」なんですが、のび太自身の主観的な評価としては「寝るのが好きな子」なんですよ。

俳優は自分が演じる人物が感じていることだけを演じるべきです。だからこの「あと5分~」のシーンの のび太を演じる俳優は、昼寝する喜びだけを演じるべきなんです。

それを「まったく困ったなあ」と演じるのはドラえもん側の仕事ですから。

そして数時間後、のび太がドラえもんに「なんで起こしてくれなかったの~!」って泣きつく(笑)これですよね、のび太君の魅力はw。

役作りで大切なのは、役を決して客観的に分析しないこと。主観的に感じることです。

客観的に役作りをすると、自然と説明的な演技が多くなります。

たとえば「あと5分~」のセリフをわざとぐうたらな変な言い方で言ってみたり、よだれをすすりながら言ってみたり、そんな余計な説明的工夫で「ダメな子」を表現しようとしてしまったりします。でもそんなのび太君を見たら観客は嫌いになるだけですよね。つまり説明的な演技ってキャラクターの魅力を減らしてゆくだけのマイナスの工夫なんです。

2005年まで26年間のび太を演じ続けた声優・小原乃梨子さんは、決してのび太を説明的に演じませんでした。安っぽい工夫で面白おかしく演じようとなんて一度もしなかった。だから小原さんの演じるのび太は日本中の子供たちに愛されたんじゃないかと思います。

さてもうひとつ。最近「主観で役作りすることの大切さ」を痛感するエピソードがあったのでその話をさせてください。

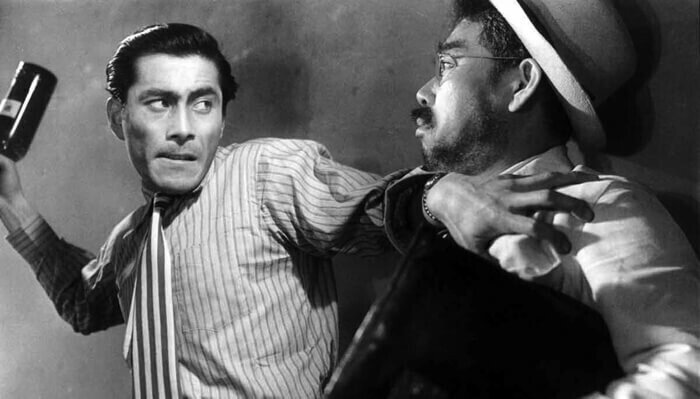

年末にNHKでやってた『三船敏郎・生誕100年』というドキュメンタリー番組で、三船さんがいろんな役を演じている映像を見たんですが、ホントどの役の演技もリアルというか、すごい説得力があるんですよ。 刑事を演じても、ヤクザを演じても、医者を演じても、侍を演じても、百姓を演じても、軍人を演じても、

その人物その人物それぞれ独特のディテールがキラキラしてる・・・なのに三船自身の演技は基本すべて同じだという、驚きw。

なんでそんなことが可能なのか、それに対するヒントはそのドキュメンタリー番組でちょっとだけ映っていた、『七人の侍』の三船敏郎の書き込みだらけの撮影台本の中にありました。

スタッフ・キャストのインタビューによると三船は撮影現場に入る時には完全に台詞が頭に入っていて、彼が現場に脚本を持ってきているのを誰も見たことがなかったらしい・・・ようするに台詞がすべて頭に入ってしまうくらい脚本を研究しつくす人だったらしいんです。

そんな三船の『七人の侍』の撮影台本がちょこっと画面に映ったんですが、ま~書き込みでビッシリでした。細かい台詞の言い回しとかがあちこち、生々しくなるよう修正してあるんです。

その映っていた撮影台本のページが、三船演じる菊千代が勘兵衛たち侍どものところに、百姓たちが隠し持っていた落ち武者狩りの鎧兜や槍や刀をいっぱい持ってくるシーン。

菊千代が「大漁大漁」と持ってきた武具を見て、自分たちが助けようとしている百姓たちはじつは落ち武者狩りで侍を殺していたのだ!と知った侍たちが怒りだします。すると喜んでもらえるとばかり思っていた菊千代が不敵な笑い声をあげ、侍たちに怒りをぶちまけ始める。

「ハハハハ・・・こいつァいいや。やいお前たち。いったい、百姓を何だと思ってたんだ?仏様とでも思ってたか。ああ?笑わしちゃいけねえや!百姓ぐらい悪ずれした生き物はねえんだぜ!米出せって言や、ねえ。麦出せって言や、ねえ。何もかもねえって言うんだ。ところがあるんだ。何だってあるんだ。床板ひっぺがして掘ってみな。そこになかったら納屋の隅だ。出てくる出てくる。瓶に入った米、塩、豆、酒。はは!はっははは!!山と山の間へ行ってみろ。そこにゃ隠し田だ。正直面して、ペコペコ頭下げて、嘘をつく。何でもごまかす。どっかに戦でもありゃ、すぐ竹槍作って落ち武者狩りだ!よく聞きな!百姓ってのはなあ、けちんぼで、ずるくて、泣き虫で、意地悪で、間抜けで、人殺しだ!ちくしょう!おかしくって涙が出らあ!」

「だがな、こんなケダモノ作りやがったのは、一体誰だ?おめえたちだよ!侍だってんだよ!戦のためには、村焼く、田畑踏んつぶす!食い物は取り上げる!人夫にはこき使う!女あさる!手向かや殺す!いったい百姓はどうすりゃいいんだ。百姓はどうすりゃいいんだよ。くそお・・・畜生・・・畜生・・・」

喋るのをやめて崩れ落ちた菊千代に対して勘兵衛が言う「きさま、百姓の生まれだな?」図星を突かれた菊千代、その部屋から走り去ってゆく。

撮影台本上ではこのシーンの中盤から菊千代は泣き始めると書いてある。泣きのシーンだったんですね。ところが三船はこの中盤のあちこちに高笑いのト書きをペンで新たに書き込んでいるんですよ。

つまり三船が高笑いを書き足して怒りを爆発させる演技に書き換えたことで、中盤から菊千代が「俺たち百姓は」的な立場に立って侍に怒りをぶつけるはずだった流れが、菊千代が百姓に対してすらも怒りをぶつける「あいつら百姓どもも」的な流れに変わったんですね。エネルギッシュ雄々しく吠えながらも、最終的に菊千代がたった一人で孤立する名シーンに生まれ変わったんです。

これって三船が家で何度も何度もこの台詞を言ったり書き写したり練習しているうちに、菊千代の出自である百姓に対する怒りとふがいなさが爆発してしまったから気付けた視点だと思います。客観的で冷静な脚本分析からではない、あくまで主観的に菊千代に取り組んでいたから沸き上がってきた怒りだとしか思えないんです。

おそらく三船敏郎って、すべての映画でのすべての役に対して「主観的にその人物の立場に立ってシーンの状況を感じる」というようなアプローチで役作りを行ってきたんだと思います。

「なにを演じるか」の工夫ではなく「なにを感じるか」三船本人がどう動きたくなるかを観察するような三船自身の生理を強く反映した役作り。

だから彼が演じる役は菊千代も、『赤ひげ』の新出去定も、『用心棒』の桑畑三十郎も、『羅生門』の多襄丸も、『野良犬』の村上刑事も、『悪い奴ほどよく眠る』の西幸一も、『男はつらいよ 知床慕情』の上野順吉もどれもこれも、まさに脚本上の人物そのものでもあり、同時に三船そのものでもあることができたのだと。

なので(そろそろまとめますw)、

脚本上の人物を役作りするときに、役をなるべく客観的に分析をしないほうがいいです。俳優さん・声優さんはあくまで主観的に物語の中を生きながら役をつかんでゆくべきです。

『羅生門(藪の中)』じゃないですが、この世の現実の出来事はすべて、誰の視点から見るかで全く内容が変わってしまうわけじゃないですか。そう、客観的な事実なんてものは無いんです。

だとしたら俳優は「自分が演じる人物から見える世界」だけを信じてその作品世界を把握すべきだと思います。

のび太君の目から見える世界は・・・想像するだけで楽しいじゃないですかw。

小林でび <でびノート☆彡>

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?