ブルーノ・ムナーリから教わる「木のかきかた」:学習のデザイン08

デザイナーから学ぶ「学習のデザイン」1人目は、20世紀のイタリアを代表する、デザイン・美術・絵本・造形教育などの分野で活躍したブルーノ・ムナーリさん(1907-1998)です。

このような人です

ブルーノ・ムナーリさんは活動が多岐に渡り、1つの肩書きには当てはまらない人です。2018年に日本で展示会がありましたが、平面から立体まで実験的な作品が多く、誰もが知っている「これ」といった代表作よりも、活動そのものが多くの影響を与えています。

例えば、割と初期の方に「役に立たない機械」というものを制作していて、これは今でいう、ピタゴラスイッチの元祖のような内容です。この本からわかるように遊び心たっぷりの人です。

ブルーノ・ムナーリが、今日でも関心を集めている理由の1つが、教育者としての活動にあります。

美術学校での教育だけではなく、絵本をつくったり、子ども向けのワークショップを行うために、日本に来日したこともあります。発明・創造・想像と並ぶ「ファンタジア」という概念を考察したこちらの本は、デザイン・アートを問わず、教育という観点からも多くの人に読まれています。

が、今回は具体的な学習という観点でもう1冊、別の本を取り上げてみたいと思います。

木のかきかた

僕がブルーノ・ムナーリの本で最も心惹かれたのは、こちらです。

外に出ていれば毎日1回、木は必ず目にしているはずです。でも「木をかいてみましょう」と言われたら、どうでしょうか?

先になるにつれて枝が分かれて細くなる。それはたぶん、みんな分かっているはずです。でもそれで上手にかけるかというと僕も自信ありません。

この本は、木のかきかたでいくつかのルールを教えてくれます。

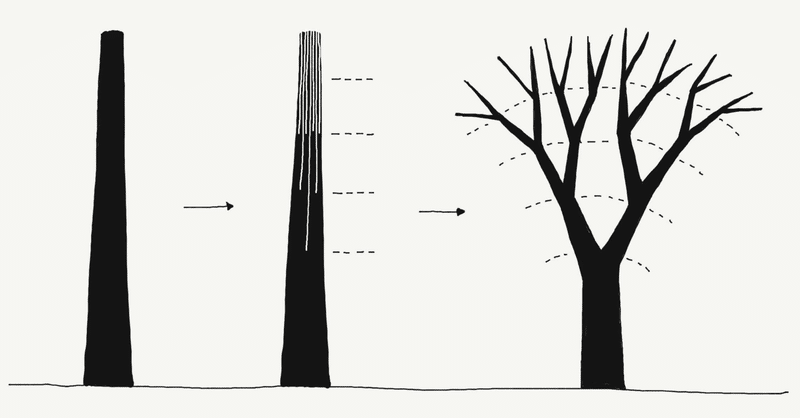

枝は2つづつに分かれる

分かれる長さは同じ

分かれた枝の太さはもとの半分ほど

この通りにかいてみると、絵を上手にかくテクニックがなくても、ちゃんと木の枝に見えます。これはすごい!

このルールを少し変えてみると、異なる種類の木になります。

小中学校のとき、こんな風に教わっていたら、もっと木に対していろんな興味をもっていたかもしれないな、と思えるような素敵な教え方です。

科目をまぜること

僕がこの内容に感動した理由は、芸術と科学を組み合わせた学習であることです。絵をかくことが算数的であり理科的でもあります。

絵の上手い下手は、感性とか才能といった問題でかたづけてしまう人は多いです。でもそうするとと、数学や理科と美術はつながりがない、という風に考えてしまいます。

でもこの教え方を見れば、美術と数学と理科が密接に関係しているのは明らかです。木の成長を解剖学的に理解したり、何らかの法則性を見つけることによって、木をより詳しく認識できるようになります。

異なる科目の融合によって1つの対象や制作が深められるのは、生徒にとっては面白い体験だし実用的ですが、科目ごとに分かれた今の学校教育では難しいことかもしれません。

デッサンの奥深さ

ちなみに、デッサン経験者にはよく知られていることですが、デッサンの実力の半分は対象物を正しく捉える観察スキルです。いくら絵をかくのが得意でも、正しく認識できていなければ紙の上に再現できません。

そして、しっかり観察するだけでも不十分です。裏側や中身、骨格や構造や動き方、素材や質感や重さ、対象物に関するいろんな理解が必要です。

漫画でも人間のかきかたが上手い人は、骨格や肌や髪の質感などを把握できてますし、バイクなどの乗り物は、構造や各パーツの役割が理解できているかで完成度は大きく影響します。レオナルド・ダ・ヴィンチは設計士や解剖医学の側面を持っていましたが、これも絵をかくことと密接につながっています。

学んだこと

今回の学びは、法則性やロジックは面白いということです。

「木をかこう」では法則をもとにした再現ができる絵のかきかたになっているし、はじめに紹介した「役に立たない機械」も設計要素がないと成立しません。法則性やロジックを取り入れる姿勢は、デザイナーならではです。

この法則性やロジックの面白さを知るために、最後にもう1冊紹介します。

この本は発想をエクササイズするような内容ですが、自分だったらこう考えるよ、という例がたくさん載っています。

見てみると、どれも表現に何かしらの法則性や制約条件などが意識されていて、自由だけども一定の秩序があり安心感のある表現です。僕はここに、デザイナーとしての教えがあるように思えました。

この法則を発見して創ることの行為が、ブルーノ・ムナーリさんがいうファンタジアにもつながるのでは?と僕は考えます。

では次回もお楽しみに。

デザインとビジネスをつなぐストラテジーをお絵描きしながら楽しく勉強していきたいと思っています。興味もっていただいてとても嬉しく思っています。